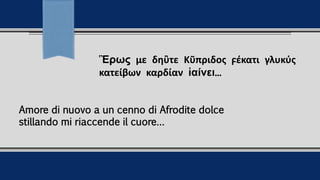

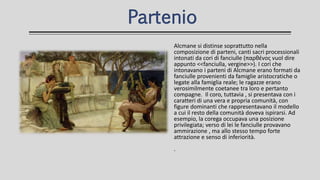

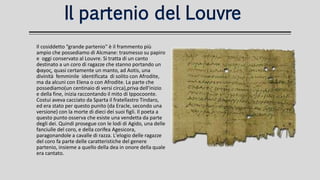

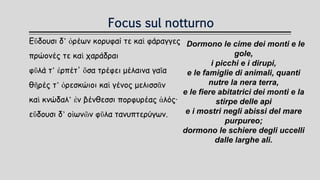

Alcmane, poeta attivo a Sparta nel VII secolo a.C., è noto per le sue liriche amorose e per essere l'iniziatore dei canti sacri processionali chiamati parteni, intonati da cori di fanciulle aristocratiche. La sua poesia riflette le dinamiche sociali e culturali spartaniche, mettendo in risalto le cerimonie di iniziazione delle ragazze, legate a divinità come Apollo e Artemide, e caratterizzate da una celebrazione della bellezza giovanile e dei valori aristocratici. I suoi frammenti, come il 'grande partenio', sono significativi per comprendere la poesia corale dell'epoca e la rappresentazione della natura nella sua opera.