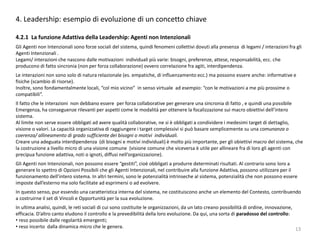

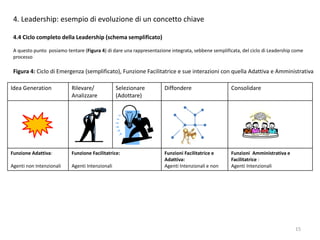

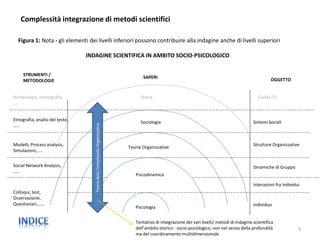

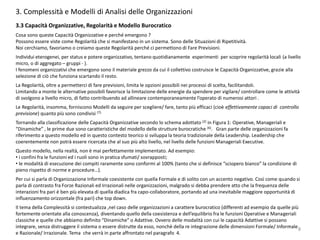

Il documento esplora la complessità delle organizzazioni, evidenziando come i paradigmi tradizionali siano stati messi in discussione dall'accelerazione dei cambiamenti e dall'emergere di sistemi complessi. Viene proposta una nuova interpretazione che integra diverse scienze sociali per comprendere le interazioni e le capacità organizzative, distinguendo tra sistemi complessi e complicati. Infine, si discute l'importanza della leadership in questi contesti e le sfide legate alla previsione e all'analisi delle dinamiche organizzative.

![4. Leadership: esempio di evoluzione di un concetto chiave

4.1 Leadership come processo

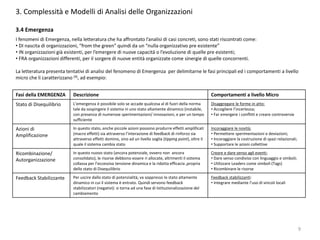

Dato il contesto proprio degli approcci alla analisi della complessità organizzativa che abbiamo brevemente esplorato nel paragrafo

precedente, non sorprenderà che questo filone di studi consideri con decisione la Leadership come uno dei fenomeni emergenti di

questi sistemi, più che come una caratteristica o una capacità degli individui che ne fanno parte (2) (4).

Tanto da essere definita, ad esempio, come:

Processo [quindi caratteristica della organizzazione più che del singolo individuo] che fa evolvere le Capacità Organizzative e le

organizza/ armonizza, favorendo il loro emergere come stati del sistema che hanno caratteristiche di efficacia (rispetto al contesto)

In tal senso è essa stessa una delle Capacità Organizzative del sistema ed è caratterizzabile come un processo:

• bottom up, agito per il tramite dell’insieme delle capacità di influenzamento dei singoli agenti del sistema (Emergenza),

• top down, che consolidando le regolarità, pre esistenti o emergenti, genera pressioni che influenzano (Entrainment) le stesse

interazioni individuali che hanno generato le Capacità/ Regolarità , fra cui la Leadership , in un ciclo inestricabile di mutua causalità,

• amplificatore delle potenzialità dei singoli individui.

Questa concezione della Leadership come processo, innanzi tutto implica una revisione del verso della sua azione.

Infatti, non sarà più il verso top down di una azione per “condurre l’organizzazione a ottemperare un modello progettato ed imposto

dall’alto”, col suo corollario di progetti e iniziative per “superare la resistenza dal basso al cambiamento”.

Il leader non è più la causa efficiente della leadership, la causa esogena al sistema che fa si che le cose cambino.

Al contrario, la leadership è una caratteristica endogena del sistema. È una sua Capacità Dinamica, realizzata sia grazie a capacità

intenzionali di singoli individui sia grazie all’emergere di forze sociali non completamente controllabili/ indirizzabili.

Quindi, l’aspetto classico è presente, quello delle capacità e dei comportamenti degli individui , certamente tanto più influenti quanto

li possono rendere status e potere organizzativi, ma non sono più ne uniche ne determinanti, per l’esito dell’intero processo di

leadership, rispetto all’insieme di mutue interazioni fra agenti, a livello micro e fra livelli (Emergenza e Entraimnent).

Inoltre, questa concezione della Leadership chiarisce come il sistema può mutare di stato, evolversi, adattarsi, cambiare, soltanto se il

processo di leadership influisce sino al livello micro, mutando proprio quei comportamenti che in parte lo avevano generato.

Questa dinamica fornisce indizi per iniziare a spiegare le difficoltà di Execution che molte aziende contemporanee lamentano, avendo

avuto cura di agire solo su una concezione classica della Leadership, come processo top down, non co-generata dal sistema e quindi

agente solo esternamente ad esso/ su di esso, anziché con e attraverso di esso.

10](https://image.slidesharecdn.com/organizzazioneecomplessited32testo-140511040822-phpapp02/85/Organizzazione-e-Complessita-10-320.jpg)