Il documento analizza il concetto hegeliano di 'aufheben', che implica sia la negazione che la conservazione, evidenziando l'ambivalenza linguistica e la profonda interconnessione della logica e della realtà. Viene esplorata la struttura della filosofia hegeliana, comprendente lo spirito soggettivo, oggettivo e assoluto, e l'importanza delle istituzioni sociali nel realizzare il bene etico. Critica inoltre la morale kantiana per la sua separazione tra essere e dover essere, sostenendo la necessità di una sintesi tra moralità soggettiva e eticità sociale.

![• Aufheben/Aufhebung

È qui il luogo opportuno per ricordare il doppio significato della nostra espressione

tedesca aufeheben (superare). Aufheben da un lato vuol dire togliere, negare, e in tal

senso diciamo ad esempio che una legge, un’istituzione sono soppresse, superate

(aufgehoben [ agg.]). D’altra parte però aufheben significa anche conservare, e in

questo senso diciamo che qualcosa è ben conservato mediante l’espressione wohl

aufgehoben [ben conservato]. Questa ambivalenza dell’uso linguistico del termine,

per cui la stessa parola ha un senso negativo e uno positivo non deve essere

considerato casuale, né addirittura se ne deve trarre motivo di accusa contro il

linguaggio, come se fosse causa di confusione, al contrario, in questa ambivalenza va

riconosciuto lo spirito speculativo della nostra lingua che va al di là della semplice

alternativa o – o propria dell’intelletto.

(G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio)](https://image.slidesharecdn.com/hegel-181009102417/85/G-W-F-Hegel-2-320.jpg)

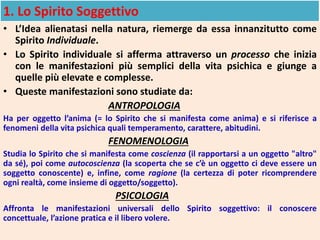

![• aufheben:

[auf, su, sopra; heben, tenere, sollevare, alzare, mettere su, togliere

sollevando, elevare, rialzare, migliorare]

Problema:

La traduzione comune del sostantivo Aufhebung con S U P E R A M E N T O, va bene?

Rende il senso di Togliere/Conservare (e Sollevare)?

Togliere, negare (p. e. una legge)

Conservare

Aufheben (nel passo di Hegel)

raccogliere, conservare, levare, alzare, concludere, rialzare, sollevare,

levare in alto; annullare, abolire, revocare, abrogare, cassare](https://image.slidesharecdn.com/hegel-181009102417/85/G-W-F-Hegel-3-320.jpg)

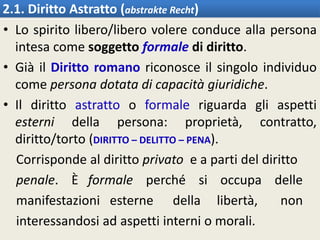

![2.3. L’ Eticità (die Sittlichkeit)

• Il termine Sittlichkeit di per sé significa anch’esso moralità. Hegel lo usa,

però, per indicare non più la moralità soggettiva e individuale (Moralität)

bensì quella sociale. Considerato poi che il termine deriva da Sitte, il cui

significato, uso, usanza, costume, corrisponde al greco ἦθος, si è soliti

tradurre Sittlichkeit con eticità, rispettando inoltre in tal modo

l’opposizione hegeliana tra Moralität e Sittlichkeit.

• Quindi l’eticità indica la moralità sociale, ossia la realizzazione del Bene

(das Gute) nelle istituzioni sociali della famiglia, società civile e Stato.

• Solo in tali istituzioni, e particolarmente nelle leggi dello Stato, il Bene ha

modo di oggettivarsi e realizzarsi concretamente.

[…] il bene, che qui è il fine universale, non deve restare semplicemente nel mio interno, ma deve anche

realizzarsi. La volontà soggettiva cioè esige che il suo interno, il fine, consegua esistenza esterna, e che quindi

il bene debba essere compiuto nell’esistenza esteriore. La moralità e il momento precedente del diritto

formale sono due astrazioni, la cui verità è solamente l’eticità.

(Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, par. 33)](https://image.slidesharecdn.com/hegel-181009102417/85/G-W-F-Hegel-15-320.jpg)