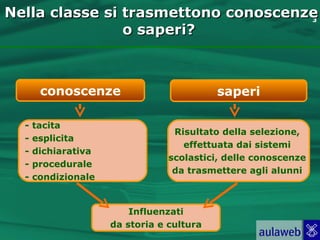

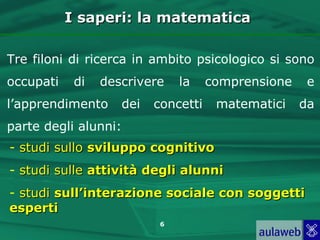

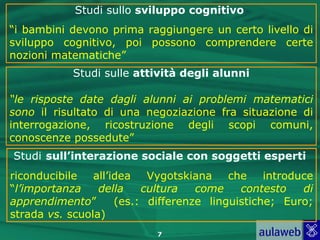

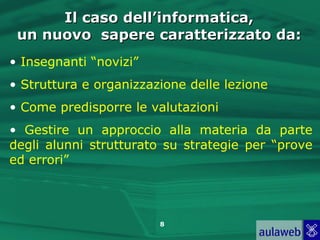

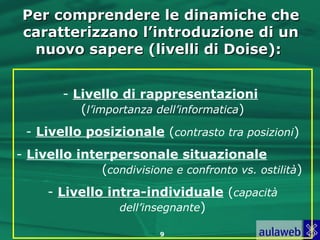

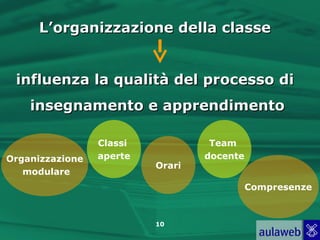

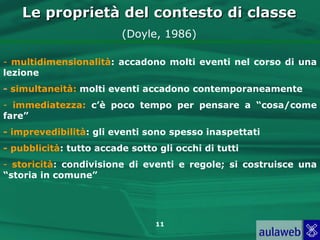

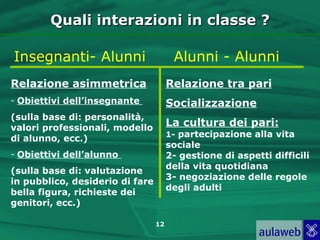

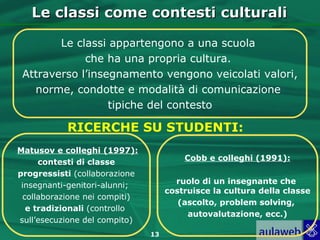

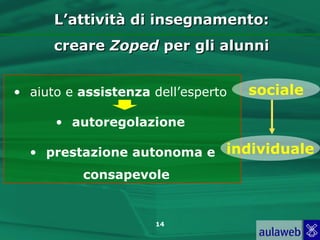

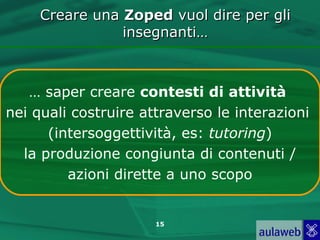

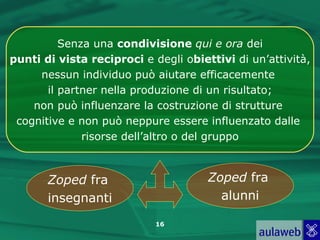

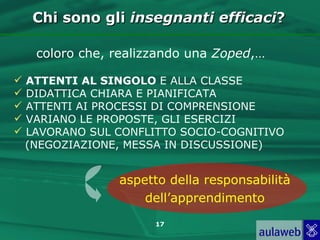

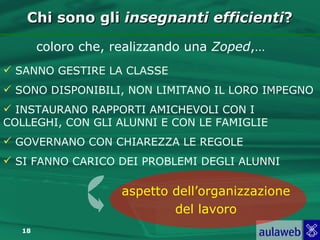

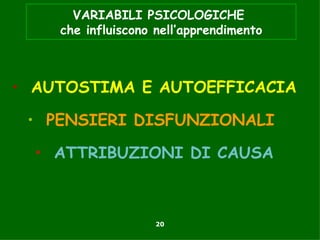

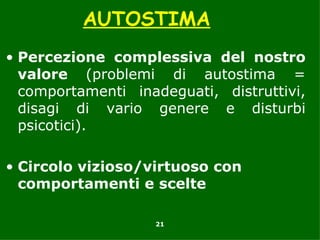

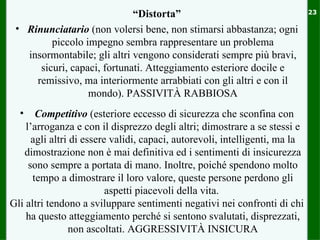

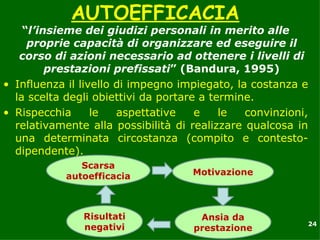

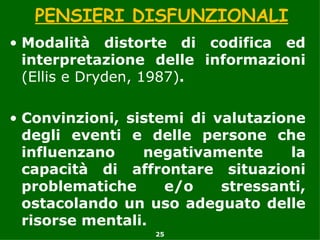

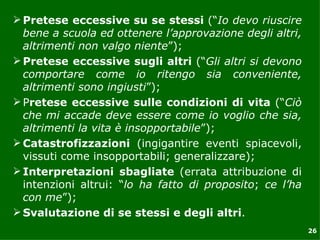

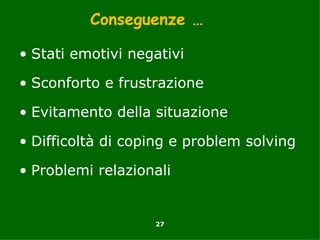

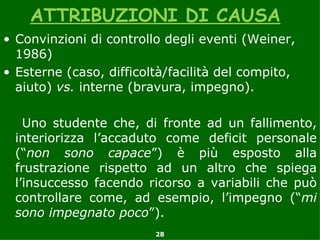

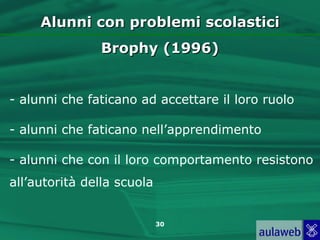

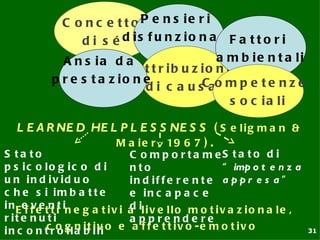

Il capitolo 5 del documento analizza l'importanza delle dinamiche relazionali nella classe come contesto educativo, focalizzandosi sui processi di apprendimento tra insegnanti e alunni. Esamina le caratteristiche e le pratiche didattiche, dai diversi tipi di saperi, come matematica e informatica, alle interazioni sociali che influenzano l'apprendimento. Infine, evidenzia l'impatto delle variabili psicologiche, come autostima e attribuzioni di causa, sul successo scolastico degli alunni.