Recommended

PPT

PPTX

What is PR?( from PR Consulting Dentsu)

PDF

PPT

PPT

ソーシャルメディアを使った広報を考える 私学経営2013年4月ヤマシタ

DOC

PPTX

(For release)20190828 spod

PDF

2016.9.3『PUBLIC RELATIONS』@U25 Startup起業塾 投影資料

PDF

Joss sns article promotion#7

PDF

Joss sns article promotion#7

PDF

PPTX

PDF

Communication with Researcher: 実践と研究の関わり

PPTX

PDF

批判的応用言語学(CALx)に基づく英語教育学:歴史・政治経済・ポスト構造主義

PDF

6 Social Good Trends & 10 News-Gathering Tips - #smwtok

PDF

PPTX

「政府情報リテラシー」をめぐる一考察:一次情報・一次資料の側面に焦点を当てて(古賀崇)

PDF

20130215 ku-librarians勉強会#159:新人企画その2「twitterを手にした人環・総人図書館は、附属図書館を超えうるか」(山口)

PDF

公共コミュニケーション学会 広報戦略プランと人材育成研究会

PPTX

PPTX

PDF

金沢大学図書館機能強化プログラムシンポジウム「大学図書館における学習支援のこれから」

PPT

PDF

Social Media for Social Good - 2012 Feb

PPTX

PDF

PDF

PDF

危機の政策失敗とその原因の検討 コロナウイルスに係る政府対応を事例に、社会が直面する“危機の罠”を検証する

PPTX

More Related Content

PPT

PPTX

What is PR?( from PR Consulting Dentsu)

PDF

PPT

PPT

ソーシャルメディアを使った広報を考える 私学経営2013年4月ヤマシタ

DOC

PPTX

(For release)20190828 spod

PDF

2016.9.3『PUBLIC RELATIONS』@U25 Startup起業塾 投影資料

Similar to 広報理論に関する若干考察

PDF

Joss sns article promotion#7

PDF

Joss sns article promotion#7

PDF

PPTX

PDF

Communication with Researcher: 実践と研究の関わり

PPTX

PDF

批判的応用言語学(CALx)に基づく英語教育学:歴史・政治経済・ポスト構造主義

PDF

6 Social Good Trends & 10 News-Gathering Tips - #smwtok

PDF

PPTX

「政府情報リテラシー」をめぐる一考察:一次情報・一次資料の側面に焦点を当てて(古賀崇)

PDF

20130215 ku-librarians勉強会#159:新人企画その2「twitterを手にした人環・総人図書館は、附属図書館を超えうるか」(山口)

PDF

公共コミュニケーション学会 広報戦略プランと人材育成研究会

PPTX

PPTX

PDF

金沢大学図書館機能強化プログラムシンポジウム「大学図書館における学習支援のこれから」

PPT

PDF

Social Media for Social Good - 2012 Feb

PPTX

PDF

PDF

More from mikihisa suzuki

PDF

危機の政策失敗とその原因の検討 コロナウイルスに係る政府対応を事例に、社会が直面する“危機の罠”を検証する

PPTX

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

DOCX

本来の広報のかたち考える―ジャック・エリュールの広報論を起点にして

DOCX

パブリック・ディプロマシーの政策評価に基づく重点領域の考察 ― 米中露による対日パブリック・ディプロマシーの検証から

PPTX

自治体住民意識のブランド理論適用に関する 構造方程式モデルによる検証 ―静岡県と京都府の比較―

DOCX

PPTX

新しい広報論について ―ジャック・エリュール「プロパガンダ」論を起点に

PPTX

情報技術を活用した理想的な公共関係実現に向けた具体的な提案

PDF

Stop TB Partnershipのアドボカシー・コミュニケーション活動について

PDF

Introduction to ico promotion in japan

PDF

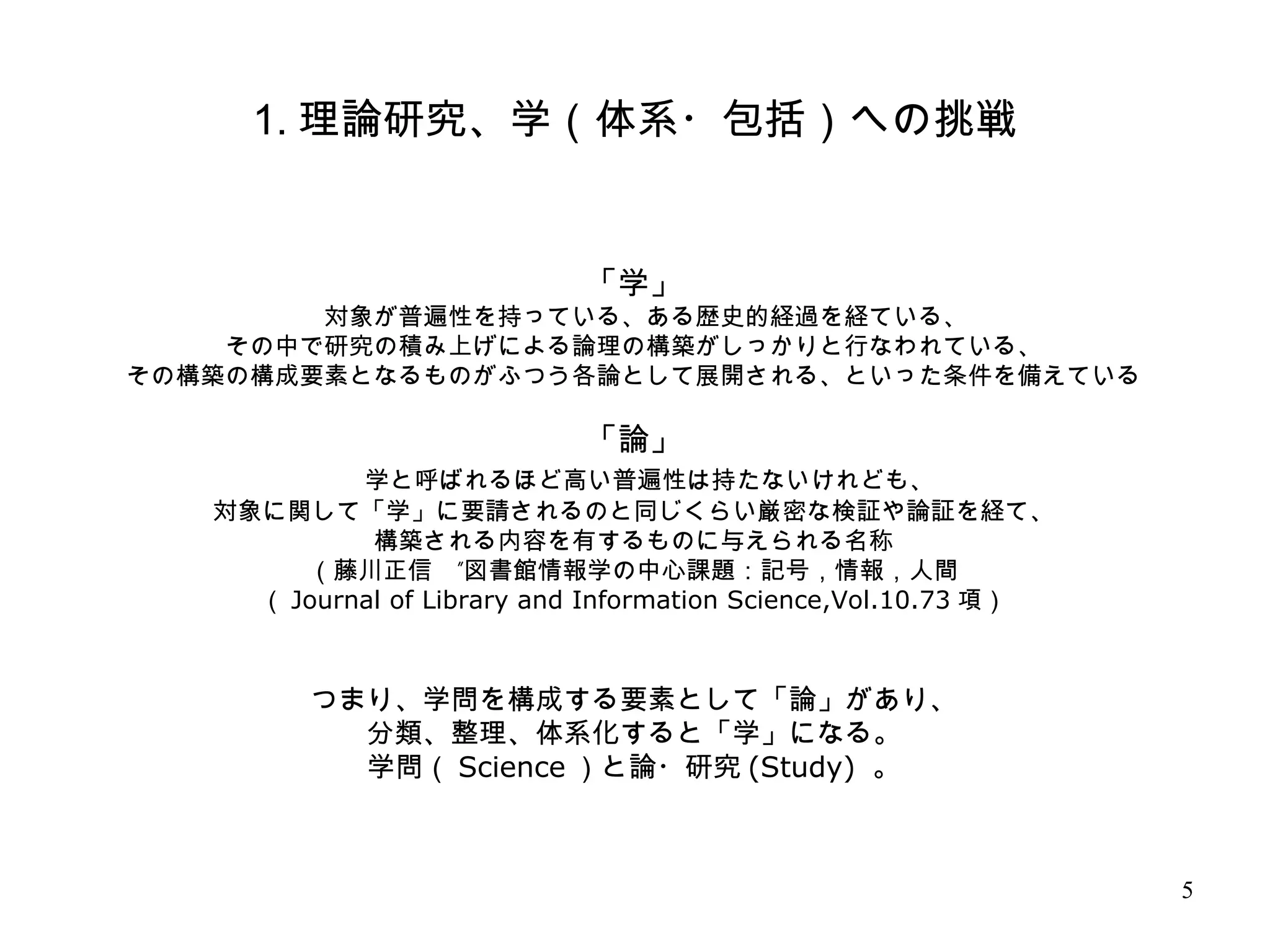

広報理論に関する若干考察 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6

Public Relations Review の

Table of Contents

Activism

Advertising and marketing

Business credibility and ethics

Career enchancement

Consumer relations

Corporate social responsibility

Crisis management

Dissertations and theses

Diversity

Employee communication and

relations

Health communication

History

International and intercultural

isssuues

Leadership

Legall and regulatory issues

Management

Media relations

Newspapers and print publications

New technology and social media

Non-profit public relations

Political communication

Profession

Public Affairs

Public diplomacy

Radio and television

Reputation management

Research and measurement

Schools and public relations students

Theory development

Web sites of interest for practitioners,

scholars and students

Writing techniques

7. 8. 8

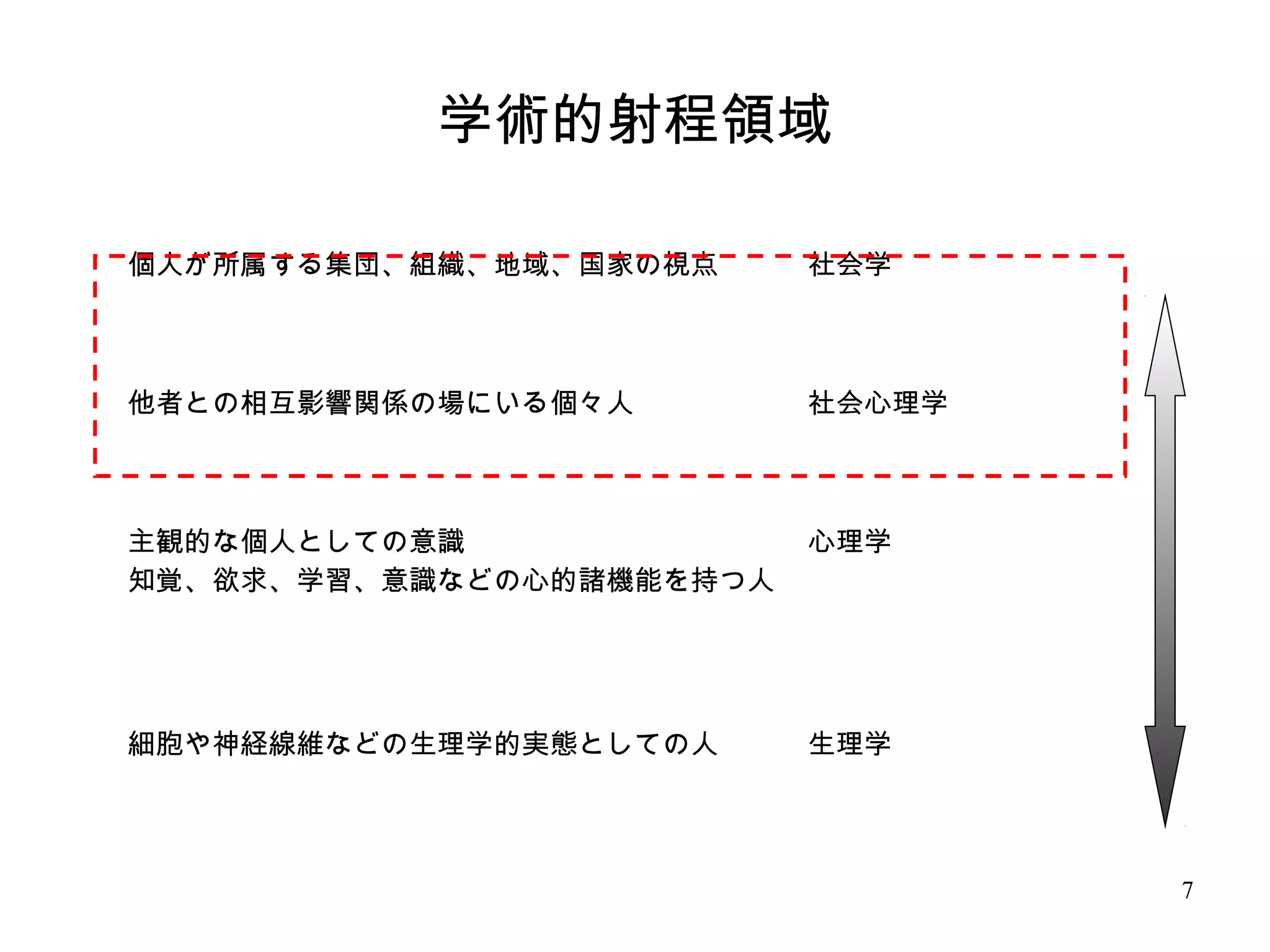

LEVEL FIELDS

Anthoropology

Soc ial Anthoropology

Soc ial Ps yc hology

Ps yc hology

Phys iologic al Ps yc hilogy

Phys iology

Foudame ntal Comple x

Soc iology

Cybe rne tic s Sys te ms Re s e arc h Bus ine s s Ec onomic s Politic al

Sc ie nc e

FOCAL VARIABLE FIELDS

Libe rating the Intte lle c tual Domain From the Prac tic e : Public Re lations , Ac tivis m, and the Role of the Sc holar

(David M. Doz ie r and Martha M. Lauze n, 2001)

Communic ation J ournalis m Public Re lations

Intellectual

domain

Social Institution

9. 9

PR is art or science?

• PR は art である ?

• PR を art から science へ。理論の確立を目指

す ?

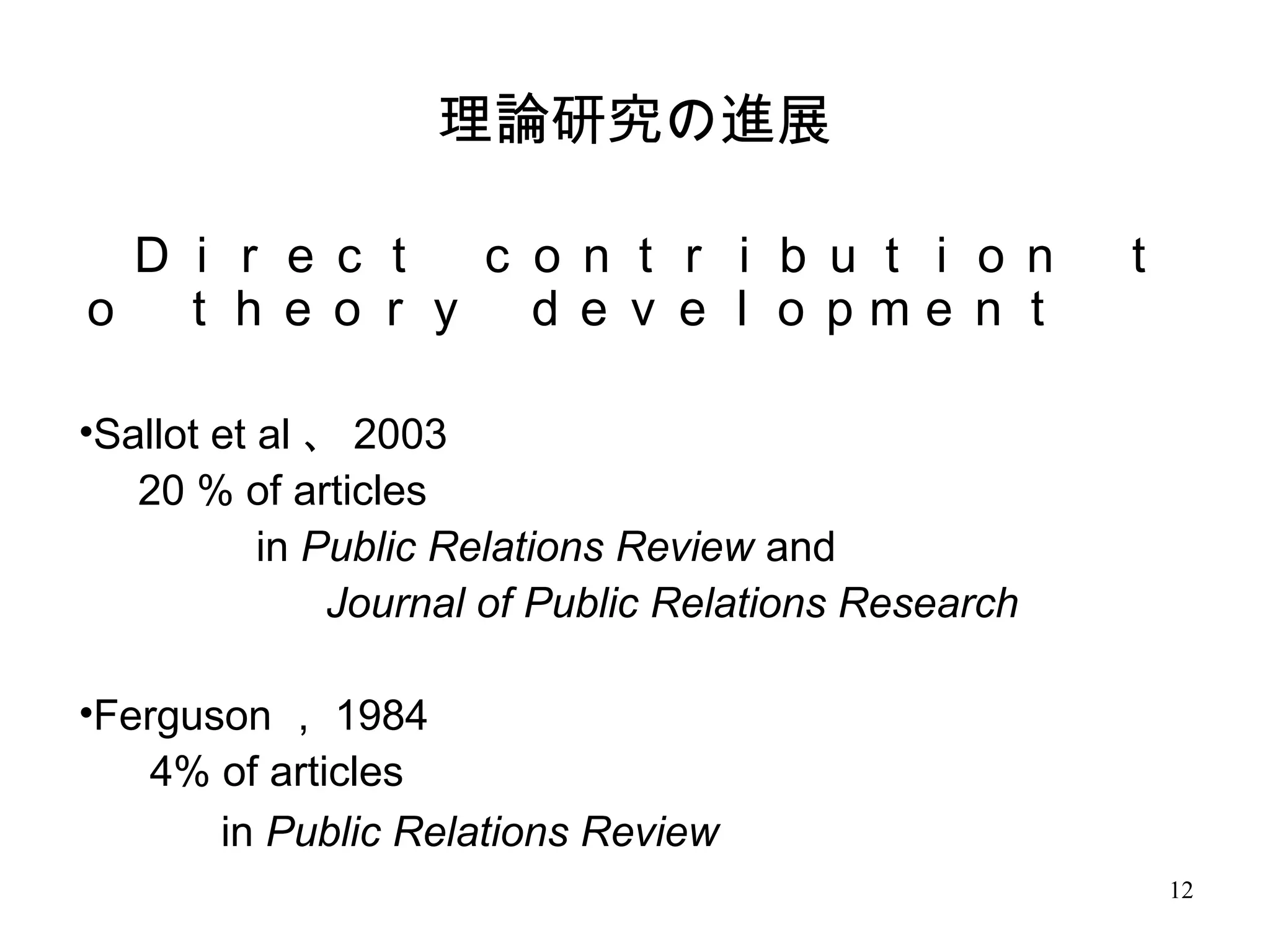

10. 11. 12. 13. 13

Excellent theory

( Grunig,& Dozier 2006 )

1.Program level like media relations

2.Functional Level, communication department

3.Organizational level, management

4.Social level, contribution to society

•Paradigm:

Public relations as a strategic management function,

organizational effectiveness

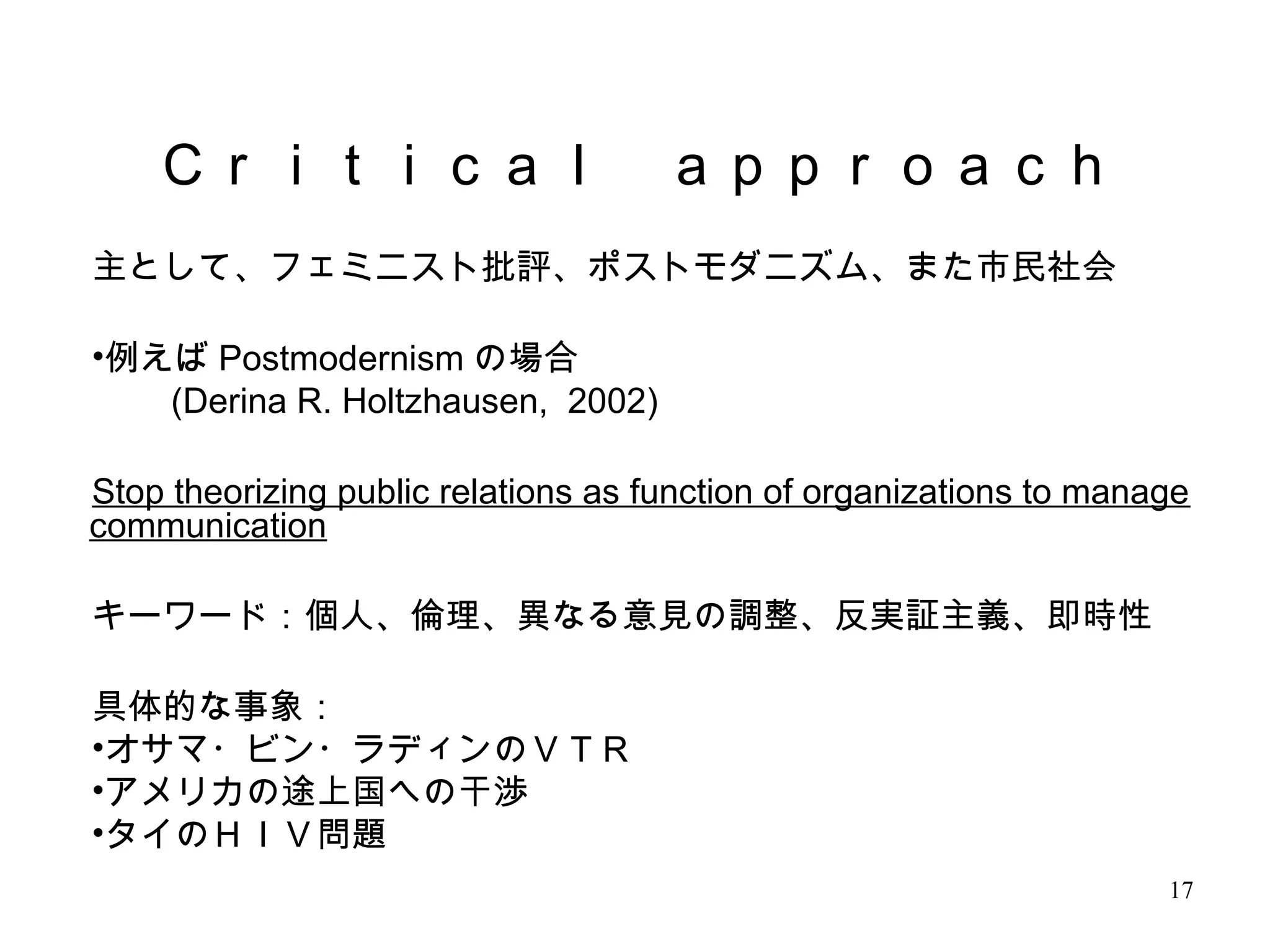

14. 15. 15

Rhetorical perspective

Rhetoric = Accommodation, mitigation, collaboration, relationship

例えば・・・

• 社会構築主義 ( Gordon ・ Pellegrin 2008 )

Conceptions of reality are created through social interaction.

• Constitutive analysis, normative perspective

( Stokes, 2005 )

• イソクラテス、クインティリアヌスなどの修辞学

16. 17. 18. 18

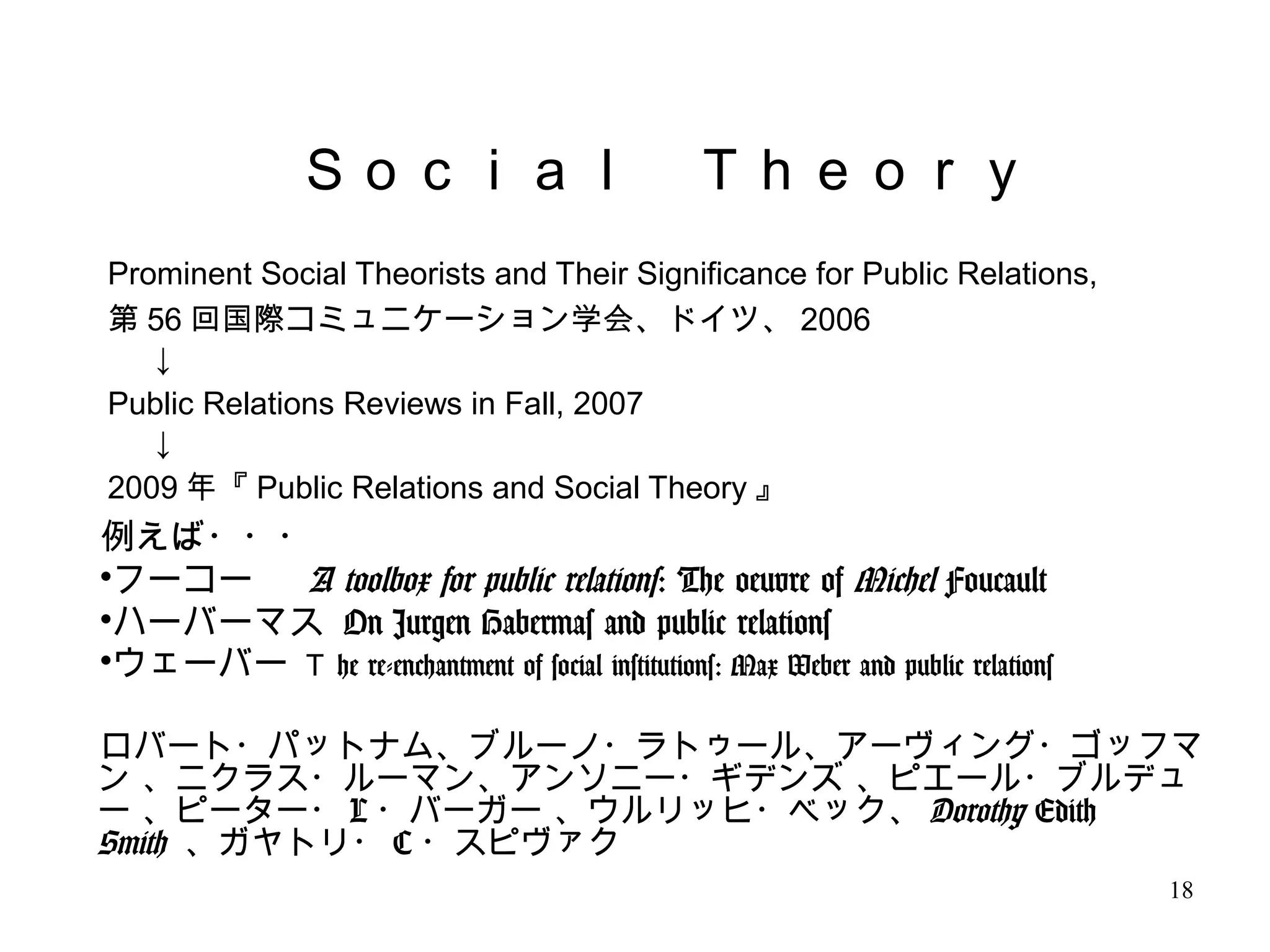

Prominent Social Theorists and Their Significance for Public Relations,

第 56 回国際コミュニケーション学会、ドイツ、 2006

↓

Public Relations Reviews in Fall, 2007

↓

2009 年『 Public Relations and Social Theory 』

例えば・・・

•フーコー A toolbox for public relations: The oeuvre of Michel Foucault

•ハーバーマス On Jurgen Habermas and public relations

•ウェーバー T he re-enchantment of social institutions: Max Weber and public relations

ロバート・パットナム、ブルーノ・ラトゥール、アーヴィング・ゴッフマ

ン 、ニクラス・ルーマン、アンソニー・ギデンズ 、ピエール・ブルデュ

ー 、ピーター・ L ・バーガー 、ウルリッヒ・ベック、 Dorothy Edith

Smith 、ガヤトリ・ C ・スピヴァク

Social Theory

19. 20. 21. 21

企業における社会関係資本とパブリックリレーションズ

(北見幸一、 2009 )

• Public Relations は日本語で「広報と訳出され、日本で

宣伝的な用語として定着した「 PR 」との混同もあり、

Public Relations は本来の意味を喪失しているように思

われる。

• Public Relations は、その言葉通り「公衆( Public) との

良好な関係つくり( Relations )がその原点のはずであ

る。

22. 22

”公共関係“学 事始 ( 小野豊和、2007 )

• ”中国がPublic Relationsを 公共関係“としたこと

は辞書を引くと明解である。Public Relationsを

直訳すると「公共との関係」である。

• ところが、日本においては、Public Relationsを

PRと略して使うようになると、その本来の意味が歪められ齟齬が

生じることにことになったのである。

23. 24. 25. 26. 26

Public とは何か

• 群集

ギュスターヴ・ル・ボン 19 世紀末

感情的で、非合理的、衝動的で暗示にかかりやすい人々

• 公衆

ガブリエル・タルド 20 世紀初頭

物理的に極めて広範囲に散らばって居住しながら、新聞という

マスメディアによって情報や見解、感情を共有している人々

• 大衆

ホルクハイマー 1930 年代~

教養や批判精神まで管理され、国家や資本の被支配者として個

性や理性をなくしてしまった人々

27. 28. 29. 29

広報理論の困難

( Balan と Davis 、 2007 )

• 重要な、興味深い人間行動のほとんどは、測定するのが困難である

。

• 人間の行動はあまりにも複雑すぎる。

• 人間は目標をもち、自分で行動を振り返って考えることができる。

• 因果性の単純な論理は、私たち自身に適用された場合には困惑する

ことがある。

30. 31. 32. 33. 33

1.フレーミング

( Goffman 、 1974 )

• シンボリック相互作用論や社会構築理論といった社会心理学の理論に期限

を持つ考え方。

• 「私たちが自分自身や他者や社会的世界について形成している予期は、社

会生活の基本要素の 1 つである」

• フレームとは、「ある時点のある社会状況を理解するために用いられる特

定の予期のこと」である。

• フレーミング効果とは、「情報を提示する際の表現方法を変えると、その

事象を心的に構成する枠組み(フレーミング)が変わり、主観的価値が変

動すること」を指す。

• 例えば、問題提示の表現の違いで、人の印象や意思決定は大きく変わるこ

とがある。コップに半分入った水に対して、「もう半分しか残っていな

い」というのか、「まだ半分も残っている」と表現するかでは、人が受け

る心象は大きく異なる。

34. 35. 35

情報補助 Information Subsudies

Gandy ( 1982 )

◆2 つの経済的な意味

•組織体にとっては、自分たちの視点を主張するコスト

•メディアによっては、無料あるいは著しくコストのかからない整った情報を

受け取ることで、彼らのリソースを節約することができる

◆Gandy は情報を商品とみなしている。情報源は、メディアとの価値交換が実現

し、メディアが容易にあるテーマについて理解できるように整えられた情報を

提供することで、メディアの調査等の作業を軽減するというものである

◆ 情報補助は、直接補助と間接補助に分けることができる。

・直接補助とは、メディアがメディア・リレーションズ専門家から得る整えら

れた情報のことであり、

・間接補助は、主にロビイストが用いるメディア掲載を用いた政治家への働き

かけを意味する。政治家は多くの場合、ある人の意見よりもメディアを通した

事実(間接的に補助された情報)を意思決定に反映させる。そのため、ロビイ

ストは政治家を説得するため、直接自ら整えた情報と、政治家が客観的な情報

とみなす間接的な情報の両方を使って、立法府に影響を与える。

36. 37. 37

議題設定( agenda-setting) 効果

( McCombs and Shaw, 1972 )

• 議題設定( agenda-setting) 効果とは、「マスメディアによってあ

るトピックや争点が強調されるほど、受けて側もそのトピッ

クや争点を重要なものだと認知するようになるという」もの

である。

• 「政治決定の場において、ある論点が重要な論点になってい

く複雑なプロセス」を指し、議題設定よりも「マクロなレベ

ルの理論」となる議題構築( agenda-building )という言葉を使

うこともある。。いずれにしても誰が議題を設定するのかと

いう点については、様々な意見がある。

38. 38

集団的・相互的プロセ

ス

Lang & Lang(1981)

有権者のアジェンダ

の

調和プロセス

Walters & Gray(1996)

相互的アジェンダプロ

セス

Johnson et al. (1996)

循環的関係プロセス

Coebett & Mori (1999)

初期 メディアが事件、活動

、団体等を取り上げる

。

有権者は課題のアジ

ェンダを候補者に準

備する。

実社会の状況が、議題

設定プロセスを始動す

る。

課題が社会に出現する

。

第 2 期 注意の対象がフレーム

化される。

有権者と候補者はメ

ディアに、アジェン

ダを用意する。

メディアは課題の掲載

を増やす。

利害関係のあるグルー

プが、その課題に関わ

り、意見を形成する。

第 3 期 対象や事件が 2 次的な

象徴と関連ズけられ、

持続的な話題となる。

メディアは社会の異

なる候補者や業界の

アジェンダを系統立

てて報じる。

一般市民は、実社会の

状況とメディアの掲載

から注意が必要な点を

見つける。

利害関係のあるグルー

プが、メディアや一般

市民に働きかける。

最終期 スポークスパーソンが

要望を述べ、メディア

の関心を操る。

オピニオン・リーダー

が一般市民の関心に反

応する。

メディアの掲載が、一

般市民、理解関係のあ

るグループ、政治家に

影響を与える。

異なる議題設定プロセスの見解

39. 40. 40

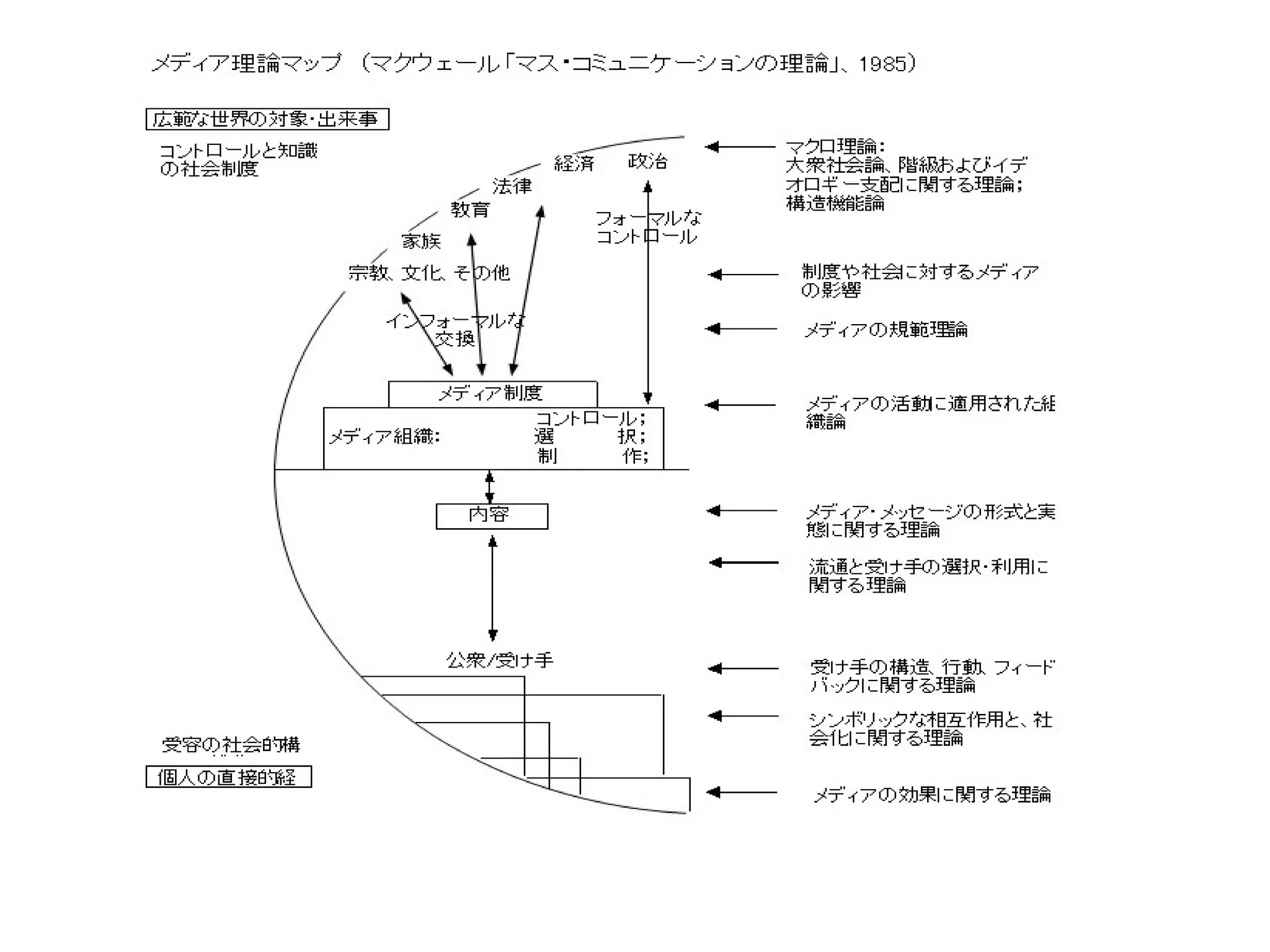

理論の仕分け①

デニス・マクウェル( 1994 )を参考

社会科学理論 研究事例や観察に基づいて一般化を試みるなかで得られる

、慎重に熟慮された知識。

規範理論 メディアがどのように社会と関わりをもつべきかを論じる

。

批判理論 公然とある価値を支持し、そうした価値

を用いて現状を評価し批判する理論。マ

スメディアの社会的役割を解釈するのに

、従来と異なる方法を提示する。( mc

t)

常識理論 公衆の一員としてマス・メディアを直接

に経験に利用することを通じて、マス・

メディアについて抱く考え

実務理論 現場で仕事をしている人たちが抱いてい

る考え

41. 42. 43. 43

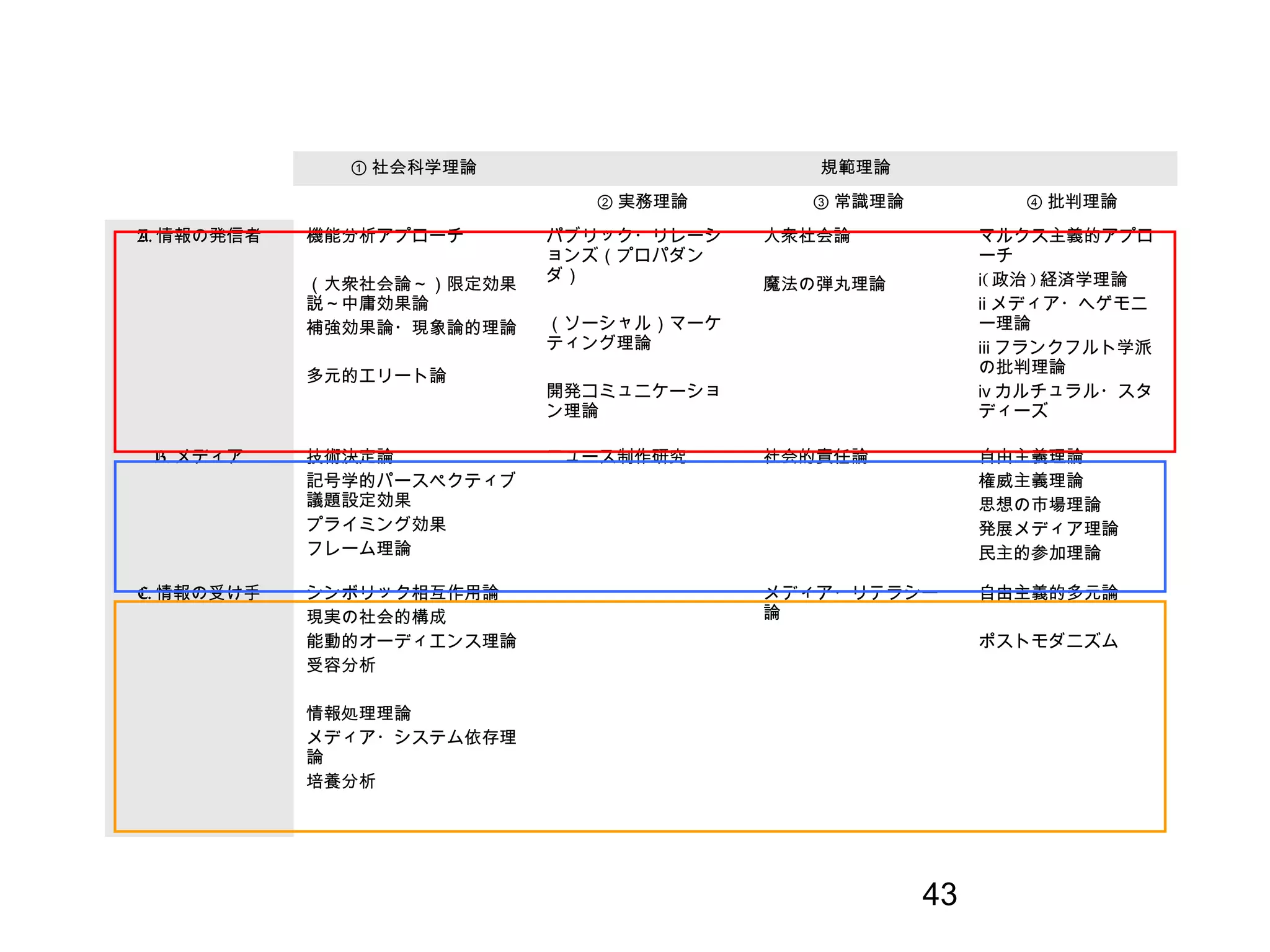

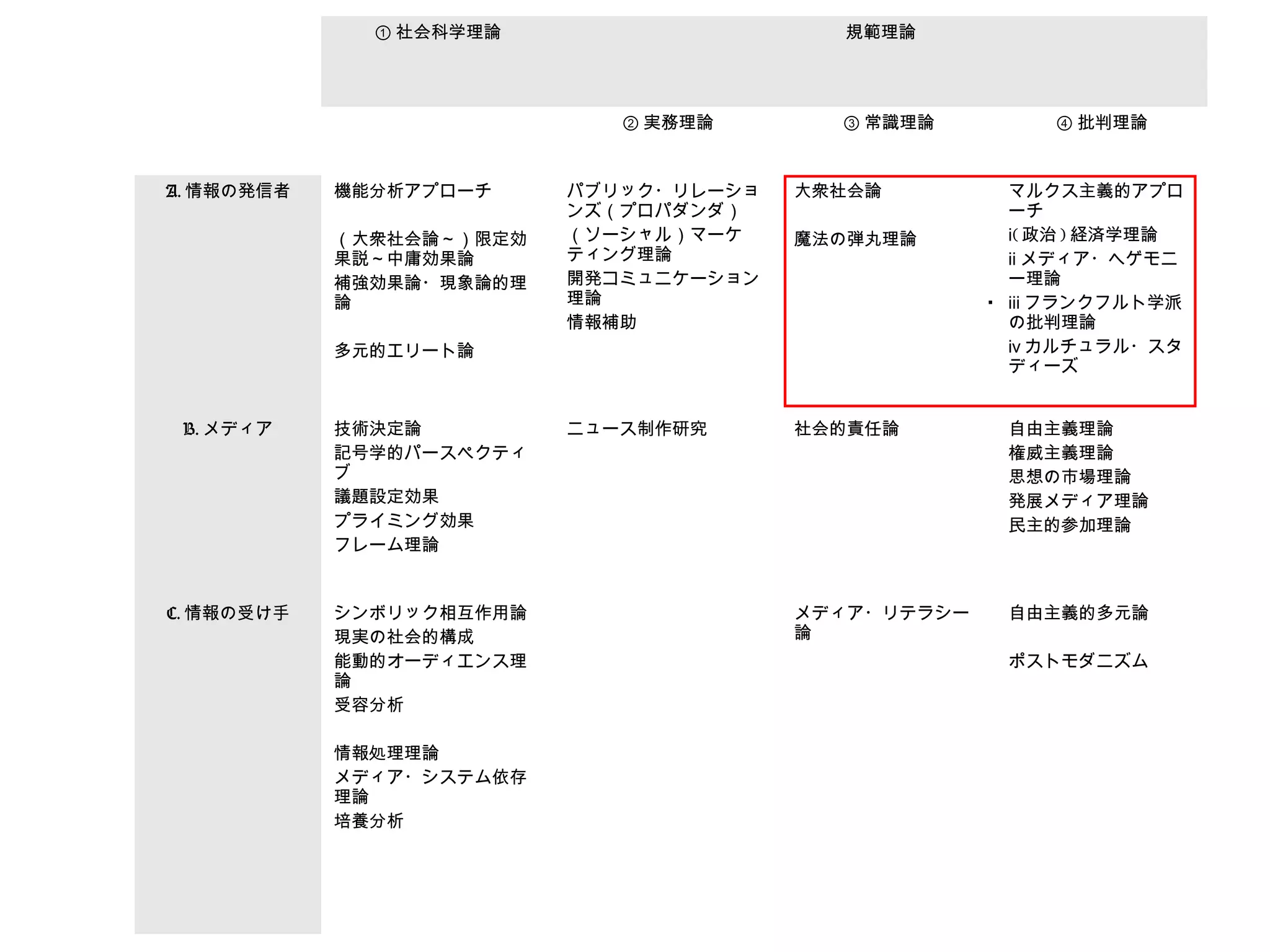

① 社会科学理論 規範理論

② 実務理論 ③ 常識理論 ④ 批判理論

A. 情報の発信者 機能分析アプローチ

(大衆社会論~)限定効果

説~中庸効果論

補強効果論・現象論的理論

多元的エリート論

パブリック・リレーシ

ョンズ(プロパダン

ダ)

(ソーシャル)マーケ

ティング理論

開発コミュニケーショ

ン理論

大衆社会論

魔法の弾丸理論

マルクス主義的アプロ

ーチ

ⅰ( 政治 ) 経済学理論

ⅱ メディア・ヘゲモニ

ー理論

ⅲ フランクフルト学派

の批判理論

ⅳ カルチュラル・スタ

ディーズ

B. メディア 技術決定論

記号学的パースペクティブ

議題設定効果

プライミング効果

フレーム理論

ニュース制作研究 社会的責任論 自由主義理論

権威主義理論

思想の市場理論

発展メディア理論

民主的参加理論

C. 情報の受け手 シンボリック相互作用論

現実の社会的構成

能動的オーディエンス理論

受容分析

情報処理理論

メディア・システム依存理

論

培養分析

メディア・リテラシー

論

自由主義的多元論

ポストモダニズム

44. 45. 46. 46

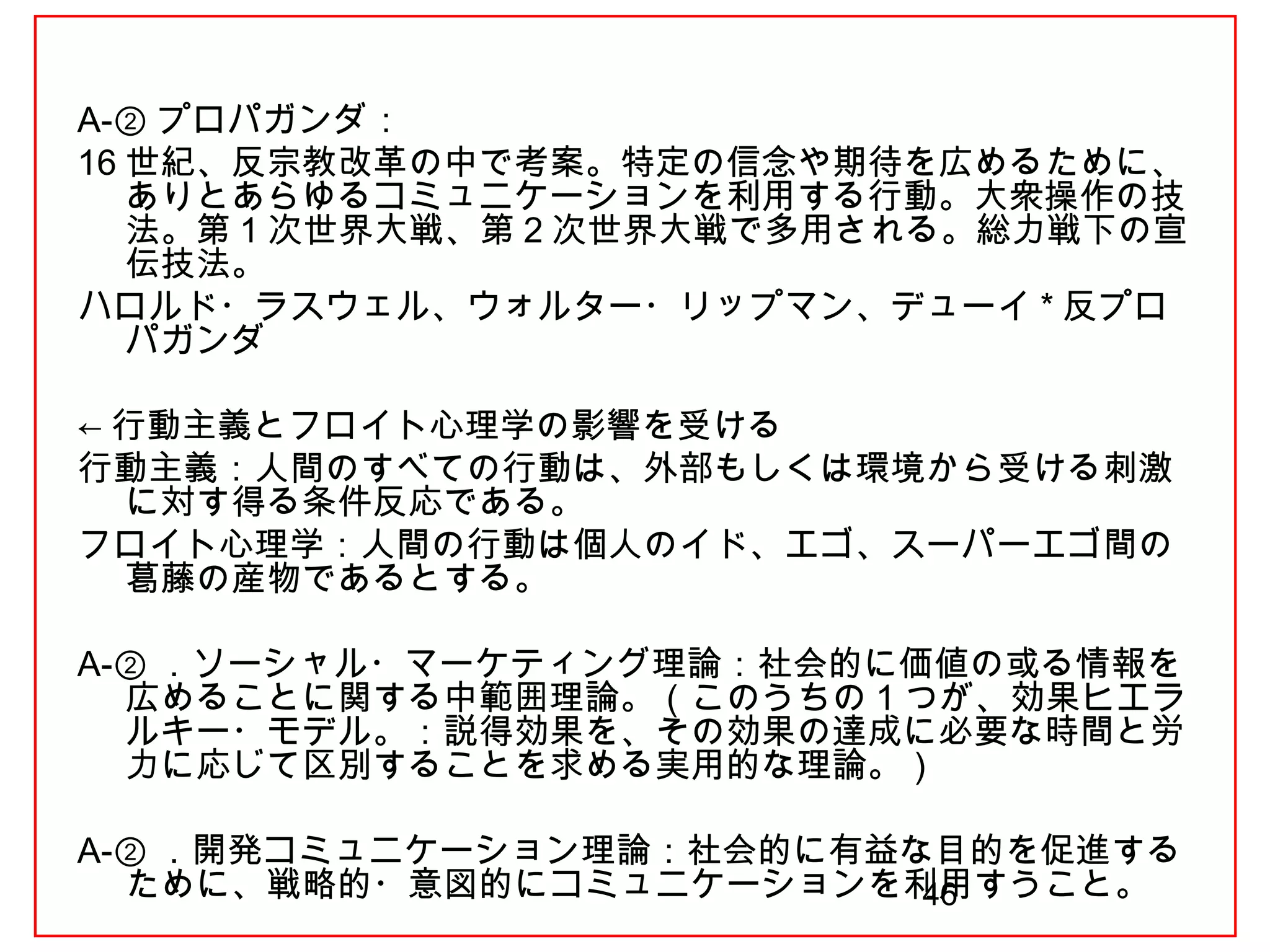

A-② プロパガンダ:

16 世紀、反宗教改革の中で考案。特定の信念や期待を広めるために、

ありとあらゆるコミュニケーションを利用する行動。大衆操作の技

法。第 1 次世界大戦、第 2 次世界大戦で多用される。総力戦下の宣

伝技法。

ハロルド・ラスウェル、ウォルター・リップマン、デューイ * 反プロ

パガンダ

← 行動主義とフロイト心理学の影響を受ける

行動主義:人間のすべての行動は、外部もしくは環境から受ける刺激

に対す得る条件反応である。

フロイト心理学:人間の行動は個人のイド、エゴ、スーパーエゴ間の

葛藤の産物であるとする。

A-② .ソーシャル・マーケティング理論:社会的に価値の或る情報を

広めることに関する中範囲理論。(このうちの 1 つが、効果ヒエラ

ルキー・モデル。:説得効果を、その効果の達成に必要な時間と労

力に応じて区別することを求める実用的な理論。)

A-② .開発コミュニケーション理論:社会的に有益な目的を促進する

ために、戦略的・意図的にコミュニケーションを利用すうこと。

47. 47

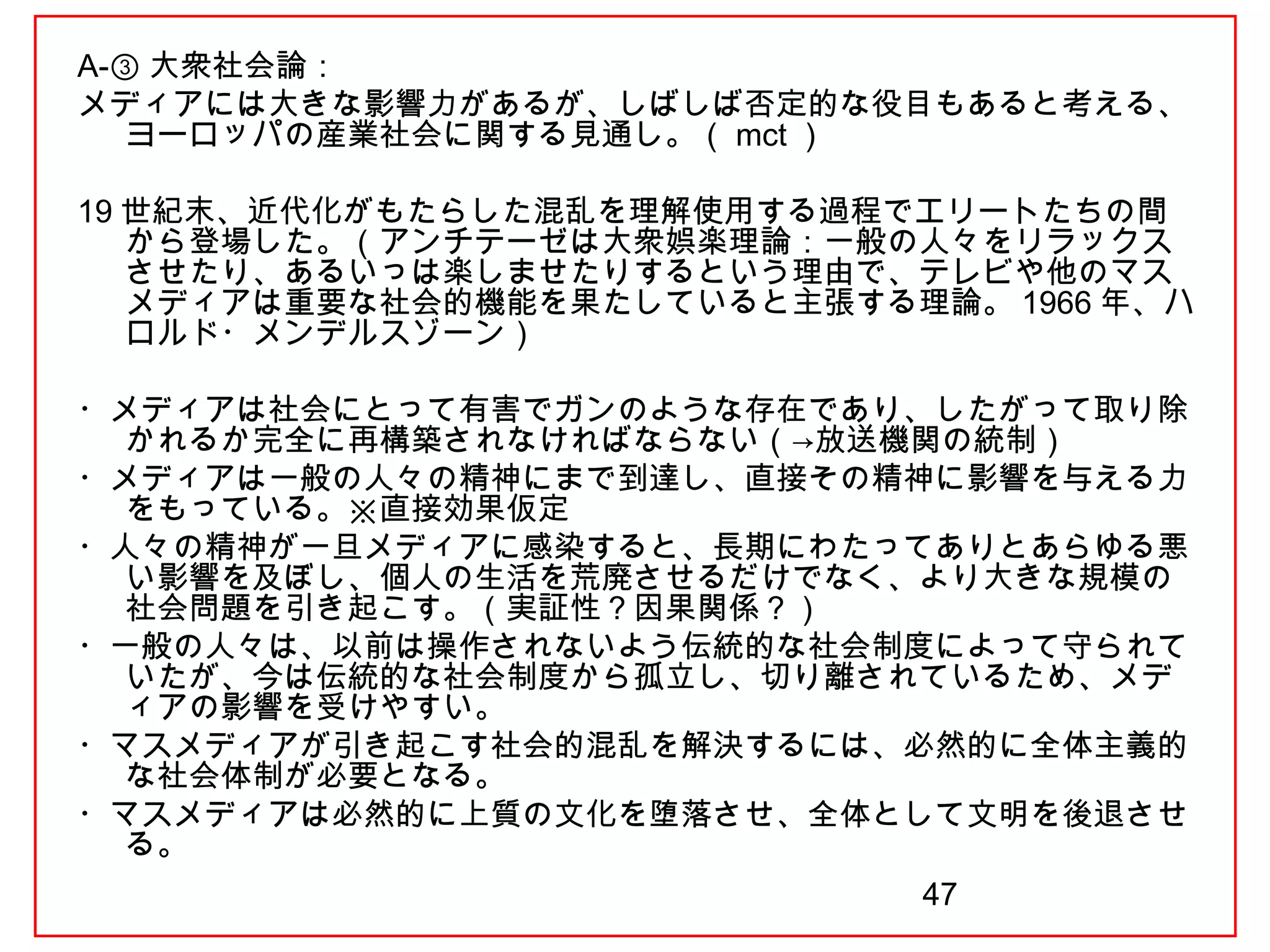

A-③ 大衆社会論:

メディアには大きな影響力があるが、しばしば否定的な役目もあると考える、

ヨーロッパの産業社会に関する見通し。( mct )

19 世紀末、近代化がもたらした混乱を理解使用する過程でエリートたちの間

から登場した。(アンチテーゼは大衆娯楽理論:一般の人々をリラックス

させたり、あるいっは楽しませたりするという理由で、テレビや他のマス

メディアは重要な社会的機能を果たしていると主張する理論。 1966 年、ハ

ロルド・メンデルスゾーン)

・メディアは社会にとって有害でガンのような存在であり、したがって取り除

かれるか完全に再構築されなければならない(→放送機関の統制)

・メディアは一般の人々の精神にまで到達し、直接その精神に影響を与える力

をもっている。※直接効果仮定

・人々の精神が一旦メディアに感染すると、長期にわたってありとあらゆる悪

い影響を及ぼし、個人の生活を荒廃させるだけでなく、より大きな規模の

社会問題を引き起こす。(実証性?因果関係?)

・一般の人々は、以前は操作されないよう伝統的な社会制度によって守られて

いたが、今は伝統的な社会制度から孤立し、切り離されているため、メデ

ィアの影響を受けやすい。

・マスメディアが引き起こす社会的混乱を解決するには、必然的に全体主義的

な社会体制が必要となる。

・マスメディアは必然的に上質の文化を堕落させ、全体として文明を後退させ

る。

48. 49. 49

• 2.メディア

• メディアの内容、テクストと意味の世界に焦点を当てるアプローチ

:テクスト分析。

• B-① .技術決定論:すべての社会的・政治的・文化的変化は、必然

的に技術の発展と普及にもどづいていると考える。マクルーハン。

• B-① .記号学的パースペクティブ:

• 情報の意味は、制作者の意図や受け手の感じ方と必ずしも一致せず

、シンボル体系の論理から導出される

• ・テクストの顕在的、表面的な意味ではなく、潜在的、内包的な意

味を扱う

• ・書かれ受け手と効果た言葉の分析だけでなく、写真、音声、身振

りなど、意味を運ぶために意識的に利用される手段まで広く分析す

る

• B-① .プライミング効果:メディアでの提示によって、現実におい

てもそのことに関して同じよな考えをもつ可能性が高くなるという

見解。

•

• B-① フレーム理論:私たちが、日常生活の状況やそこで暮らす人々

50. 51. 52. 52

C-① 情報処理理論:機械のアナロジーで解釈を行う理論。( mct)

C-① メディア・システム依存理論

個人が、自分の要求をメディア利用によって充足させることに依存していれば

いるほど、その個人の日常生活でメディアが果たす役割はより重要になり、し

たがってその個人へのメディアの影響力はより強くなる、という考え。( mct)

C-① 培養分析

テレビが世界観を「培養」もしくは形成するという理論。その世界観は不正確

である可能性があるが、人々がそうだと信じることによって現実になると考え

る。( mct)

C-③ メディア・リテラシー論

C-④ 自由主義的多元論:社会を互いに競争し合う集団と利害の複合体と考えて

おり、どの集団も常に支配的地位を占めていることはない」(ギュ―ルヴィッ

チら)

C-④ ポストモダニズム:近代的社会秩序は維持できるものでなく、必然的に自

己破壊をもたらすという理論。

53. 54. 55. 55

① 社会科学理論 規範理論

② 実務理論 ③ 常識理論 ④ 批判理論

A. 情報の発信者 機能分析アプローチ

(大衆社会論~)限定効果

説~中庸効果論

補強効果論・現象論的理論

多元的エリート論

パブリック・リレーシ

ョンズ(プロパダン

ダ)

(ソーシャル)マーケ

ティング理論

開発コミュニケーショ

ン理論

大衆社会論

魔法の弾丸理論

マルクス主義的アプロ

ーチ

ⅰ( 政治 ) 経済学理論

ⅱ メディア・ヘゲモニ

ー理論

ⅲ フランクフルト学派

の批判理論

ⅳ カルチュラル・スタ

ディーズ

B. メディア 技術決定論

記号学的パースペクティブ

議題設定効果

プライミング効果

フレーム理論

ニュース制作研究 社会的責任論 自由主義理論

権威主義理論

思想の市場理論

発展メディア理論

民主的参加理論

C. 情報の受け手 シンボリック相互作用論

現実の社会的構成

能動的オーディエンス理論

受容分析

情報処理理論

メディア・システム依存理

論

培養分析

メディア・リテラシー

論

自由主義的多元論

ポストモダニズム

56. 56

広報=パブリック・リレーションズ

=マス・コミュニケーション=プロパガンダ

プロパガンダ(宣伝、大衆操作)

↓

WW1 (欧州)

「 20 世紀の初頭のアメリカの保守的なエリートたちは、プロパガンダを、終わりのない無意味な戦争

でお互いを殺しあうことにこだわる、気の狂ったヨーロッパ人が発明した破壊的コミュニケーションで

あると考えていた。」

↓

・マス・コミュニケーション

・パブリック・リレーションズ

パブリック・リレーションズは「マス・コミュニケーションの意で使用されてきた経緯もある」(難波

、 2010 )

「プロパガンダとパブリック・リレーションズについて「この二つをほとんど同じ意味で使っている」

(中田、 2011 )

↓

WW 2(欧米日)

「政府の広報活動に対する評価の明暗を総力戦の勝敗に還元することはできないはずである。一方をナ

チ「宣伝」と呼んで批判し、もう一方をニューディール「広報」と呼んで称揚するようでは、研究は個

別化された事象研究にとどまり、広報研究は全体像を見失うであろう。」

「総力戦体制の分析で、合理的で自由な民主主義国家(アメリカ・イギリス)と非合理的で専制的な

ファシズム国家(ドイツ・日本)という旧式なイデオロギー図式は無効である。」

佐藤( 2005 )

↓

総力戦が終了、分化の時代へ

ラジオ

インターネット

テレビ

57. 57

(中田安彦、 2011 )

• プロパガンダやパブリック・リレーションズについて、「戦争宣伝

によって薄汚れてしまったけれども、この行為自体は現代社会、民

主社会、ひいては人類社会にとって必要不可欠なものである」と考

えていたとしている。

• 「だから、ソーシャル・メディアの登場は確かにうまくいけば、大

衆の覚醒になる可能性もあるが、一方で新しい情報戦の始まりにす

ぎない可能性もある。テクノロジーは進化していくが、そのテクニ

ックは昔とそれほど変わらない。冒頭に述べたように、プロパガン

ダという言葉は、最初は宗教の分野、次に戦争遂行で使われ、現在

はパブリック・リレーションズと名前を変えてビジネスの場面で使

われている。どの場合にも「何かを大衆に信じされる」という説得

の技術であるという「本質」はまったく変化していない。私たちが

このバーネイズの古典「プロパガンダ」から学べるのはそういう教

訓なのである。

58. 59. 60. 61. 61

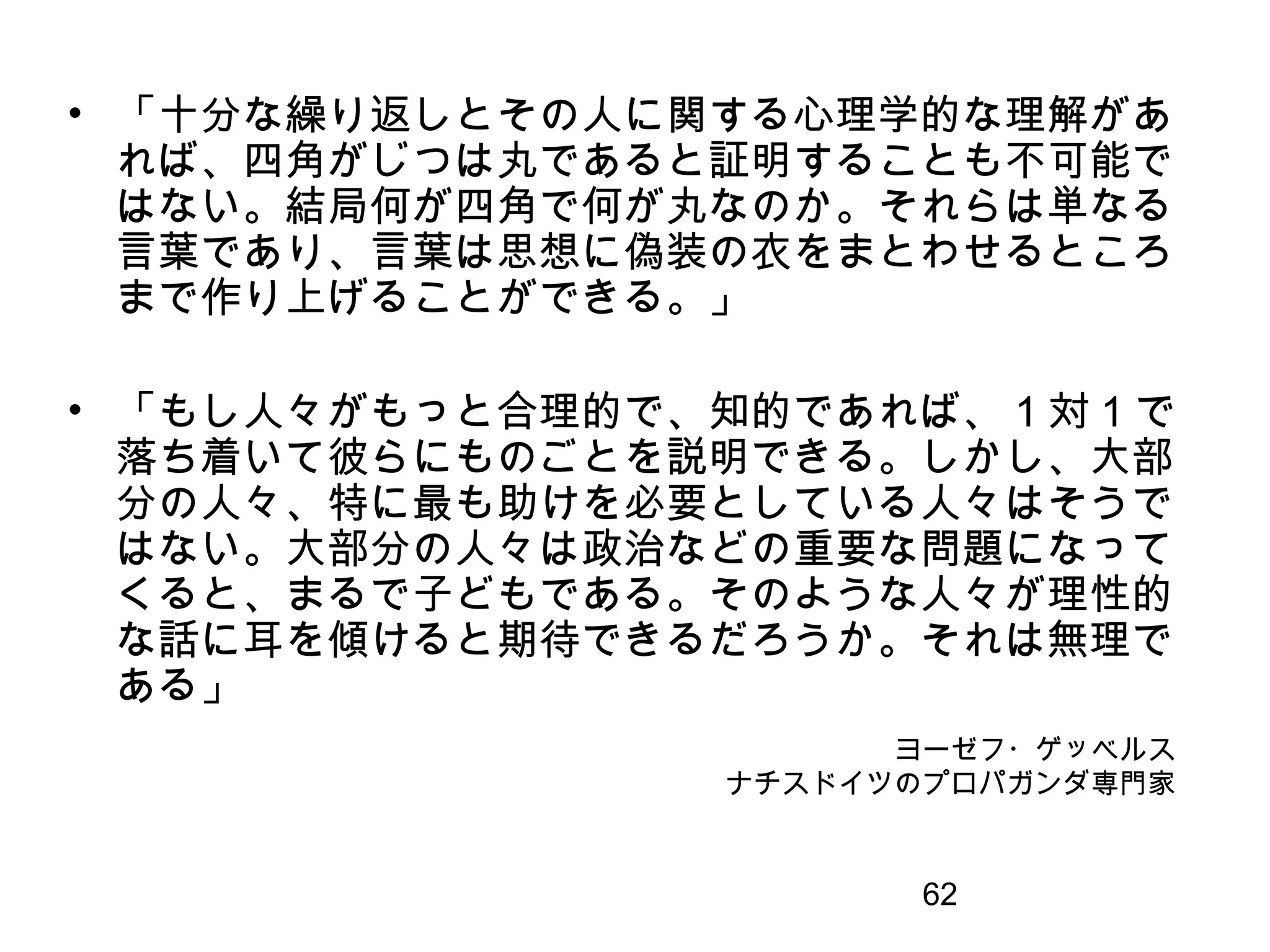

ヒトラー 宣伝の 4 原則

• 宣伝の相手は誰だ、民衆だ、知的階級ではない。

• 宣伝の目標は何だ、感情だ、理性ではない。

• 宣伝の形式は何だ、七面倒くさい理論ではない、単純な標語

だ。

• 宣伝のやり方は何だ、同じ事を一千回も繰り返すことだ。

62. 63. 64. 65. 66. 67. 67

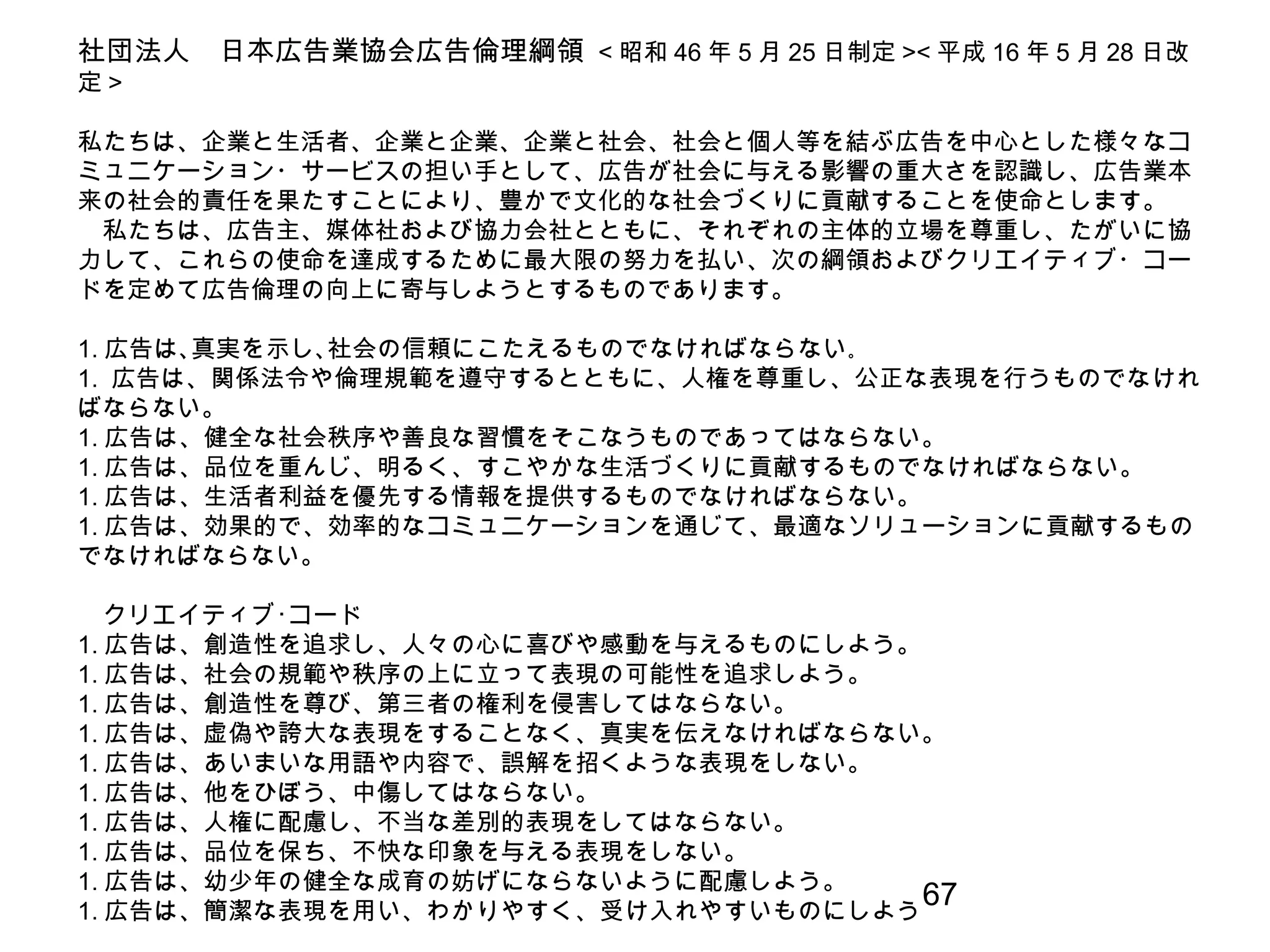

社団法人 日本広告業協会広告倫理綱領 < 昭和 46 年 5 月 25 日制定 >< 平成 16 年 5 月 28 日改

定 >

私たちは、企業と生活者、企業と企業、企業と社会、社会と個人等を結ぶ広告を中心とした様々なコ

ミュニケーション・サービスの担い手として、広告が社会に与える影響の重大さを認識し、広告業本

来の社会的責任を果たすことにより、豊かで文化的な社会づくりに貢献することを使命とします。

私たちは、広告主、媒体社および協力会社とともに、それぞれの主体的立場を尊重し、たがいに協

力して、これらの使命を達成するために最大限の努力を払い、次の綱領およびクリエイティブ・コー

ドを定めて広告倫理の向上に寄与しようとするものであります。

1. 広告は、真実を示し、社会の信頼にこたえるものでなければならない。

1. 広告は、関係法令や倫理規範を遵守するとともに、人権を尊重し、公正な表現を行うものでなけれ

ばならない。

1. 広告は、健全な社会秩序や善良な習慣をそこなうものであってはならない。

1. 広告は、品位を重んじ、明るく、すこやかな生活づくりに貢献するものでなければならない。

1. 広告は、生活者利益を優先する情報を提供するものでなければならない。

1. 広告は、効果的で、効率的なコミュニケーションを通じて、最適なソリューションに貢献するもの

でなければならない。

クリエイティブ・コード

1. 広告は、創造性を追求し、人々の心に喜びや感動を与えるものにしよう。

1. 広告は、社会の規範や秩序の上に立って表現の可能性を追求しよう。

1. 広告は、創造性を尊び、第三者の権利を侵害してはならない。

1. 広告は、虚偽や誇大な表現をすることなく、真実を伝えなければならない。

1. 広告は、あいまいな用語や内容で、誤解を招くような表現をしない。

1. 広告は、他をひぼう、中傷してはならない。

1. 広告は、人権に配慮し、不当な差別的表現をしてはならない。

1. 広告は、品位を保ち、不快な印象を与える表現をしない。

1. 広告は、幼少年の健全な成育の妨げにならないように配慮しよう。

1. 広告は、簡潔な表現を用い、わかりやすく、受け入れやすいものにしよう

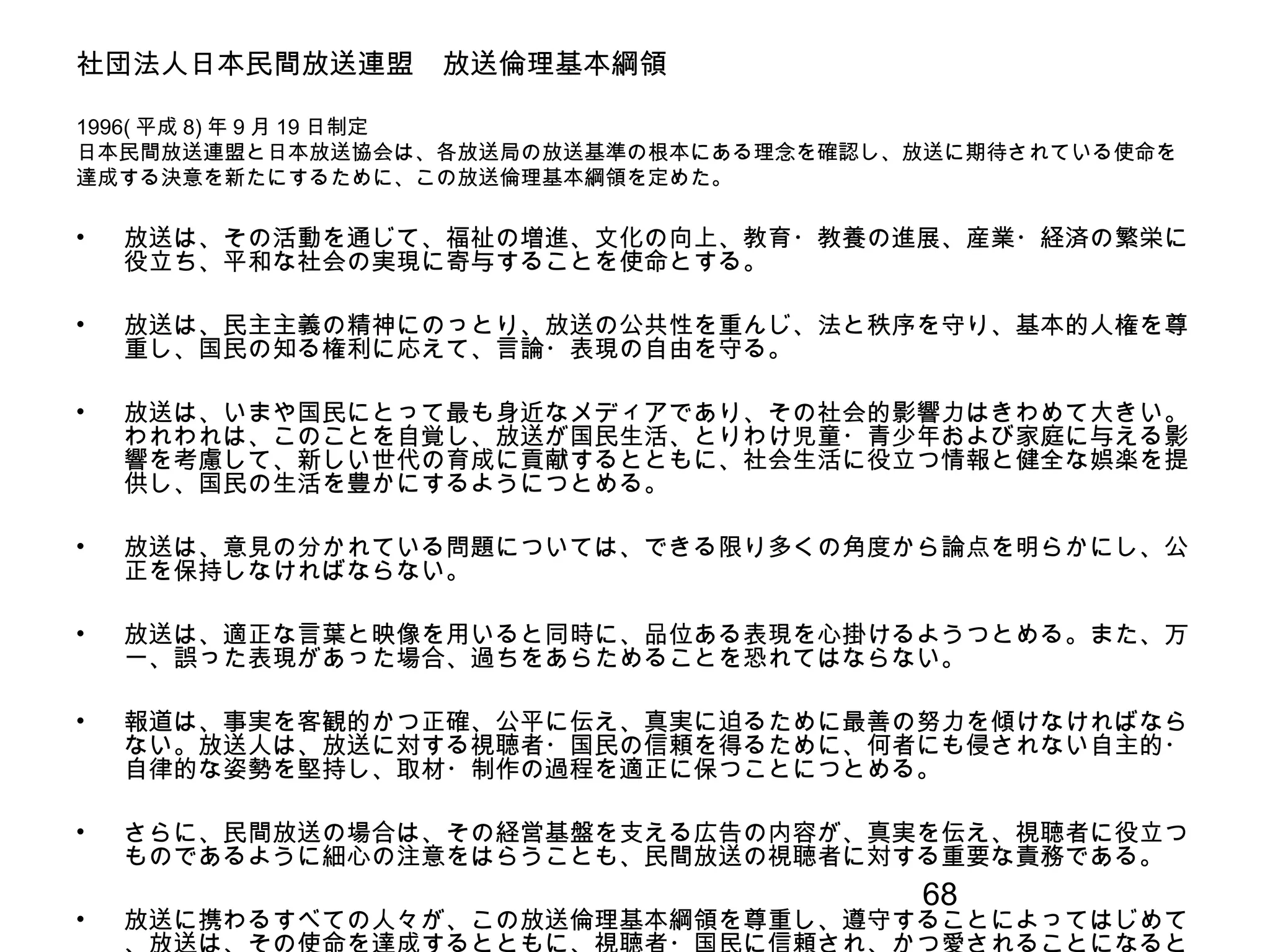

68. 68

社団法人日本民間放送連盟 放送倫理基本綱領

1996( 平成 8) 年 9 月 19 日制定

日本民間放送連盟と日本放送協会は、各放送局の放送基準の根本にある理念を確認し、放送に期待されている使命を

達成する決意を新たにするために、この放送倫理基本綱領を定めた。

• 放送は、その活動を通じて、福祉の増進、文化の向上、教育・教養の進展、産業・経済の繁栄に

役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。

• 放送は、民主主義の精神にのっとり、放送の公共性を重んじ、法と秩序を守り、基本的人権を尊

重し、国民の知る権利に応えて、言論・表現の自由を守る。

• 放送は、いまや国民にとって最も身近なメディアであり、その社会的影響力はきわめて大きい。

われわれは、このことを自覚し、放送が国民生活、とりわけ児童・青少年および家庭に与える影

響を考慮して、新しい世代の育成に貢献するとともに、社会生活に役立つ情報と健全な娯楽を提

供し、国民の生活を豊かにするようにつとめる。

• 放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公

正を保持しなければならない。

• 放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛けるようつとめる。また、万

一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。

• 報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければなら

ない。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・

自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。

• さらに、民間放送の場合は、その経営基盤を支える広告の内容が、真実を伝え、視聴者に役立つ

ものであるように細心の注意をはらうことも、民間放送の視聴者に対する重要な責務である。

• 放送に携わるすべての人々が、この放送倫理基本綱領を尊重し、遵守することによってはじめて

69. 70. 71. 72. 72

① 社会科学理論 規範理論

② 実務理論 ③ 常識理論 ④ 批判理論

A. 情報の発信者 機能分析アプローチ

(大衆社会論~)限定効

果説~中庸効果論

補強効果論・現象論的理

論

多元的エリート論

パブリック・リレーショ

ンズ(プロパダンダ)

(ソーシャル)マーケ

ティング理論

開発コミュニケーション

理論

情報補助

大衆社会論

魔法の弾丸理論

マルクス主義的アプロ

ーチ

ⅰ( 政治 ) 経済学理論

ⅱ メディア・ヘゲモニ

ー理論

ⅲ フランクフルト学派

の批判理論

ⅳ カルチュラル・スタ

ディーズ

B. メディア 技術決定論

記号学的パースペクティ

ブ

議題設定効果

プライミング効果

フレーム理論

ニュース制作研究 社会的責任論 自由主義理論

権威主義理論

思想の市場理論

発展メディア理論

民主的参加理論

C. 情報の受け手 シンボリック相互作用論

現実の社会的構成

能動的オーディエンス理

論

受容分析

情報処理理論

メディア・システム依存

理論

培養分析

メディア・リテラシー

論

自由主義的多元論

ポストモダニズム

.

73. 74. 75. 76. 77. 77

野田信夫「企業の近代的経営」

( 1951 )

• パブリック・リレーションズを公共関係活動と紹介。

• Publicit yは公開業務と訳し、メディアを含めた社会への

公開=ディスクロージャーという原則論を重んじている

。

• また、 Agnew and Houghton ( 1941 )を引いて、「公開業

務は広告と区別されなければならない。広告は販売の促

進が目的で、公開は教育を本質とする。」としている。

78. 79. 79

企業の情報開示の構造

(日本 IR 協議会、 2010 )(日本 PR 協会、 2011 )

法廷開示

適時開示

任意開示

広報・

PR

法 モラル

実証的 技巧的

◆ 広報・ PR

企業情報 ブランド情報

◆ 任意開示

経営情報・経営計画

研究開発、設備投資

M&A の方針、 CSR 情報

知的財産情報

◆ 適時開示

決算短信・業績見通しの修正

セグメント情報

定款偏向、買収防衛策

コーポレートガバナンス報告

書

◆ 法定開示

会社法に基づく開示

金融証券取引法に基づく開示

(有価証券報告書など)

コーポレートガバナンス情報

リスク情報、大株主情報

内部統制報告書

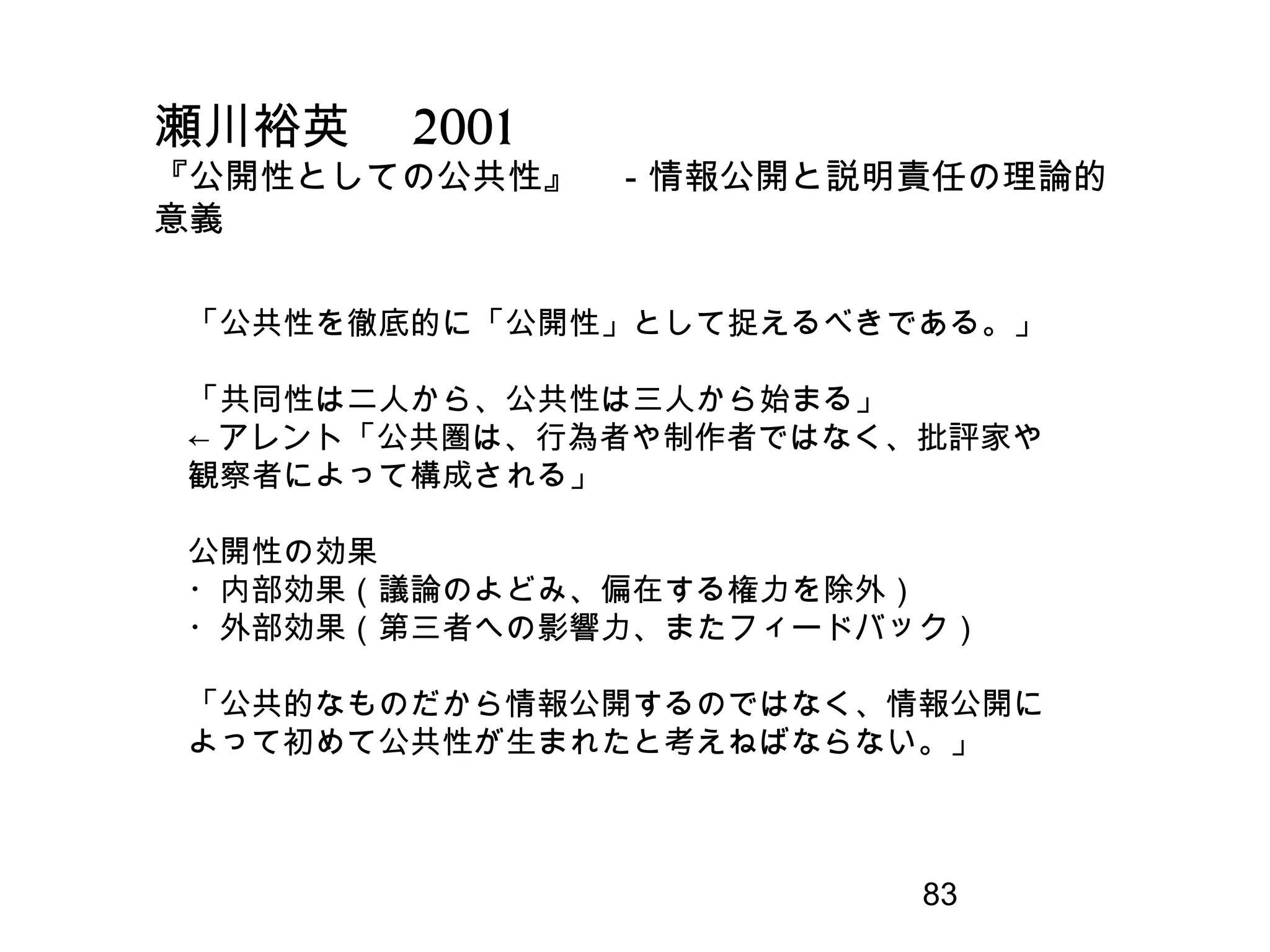

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 86

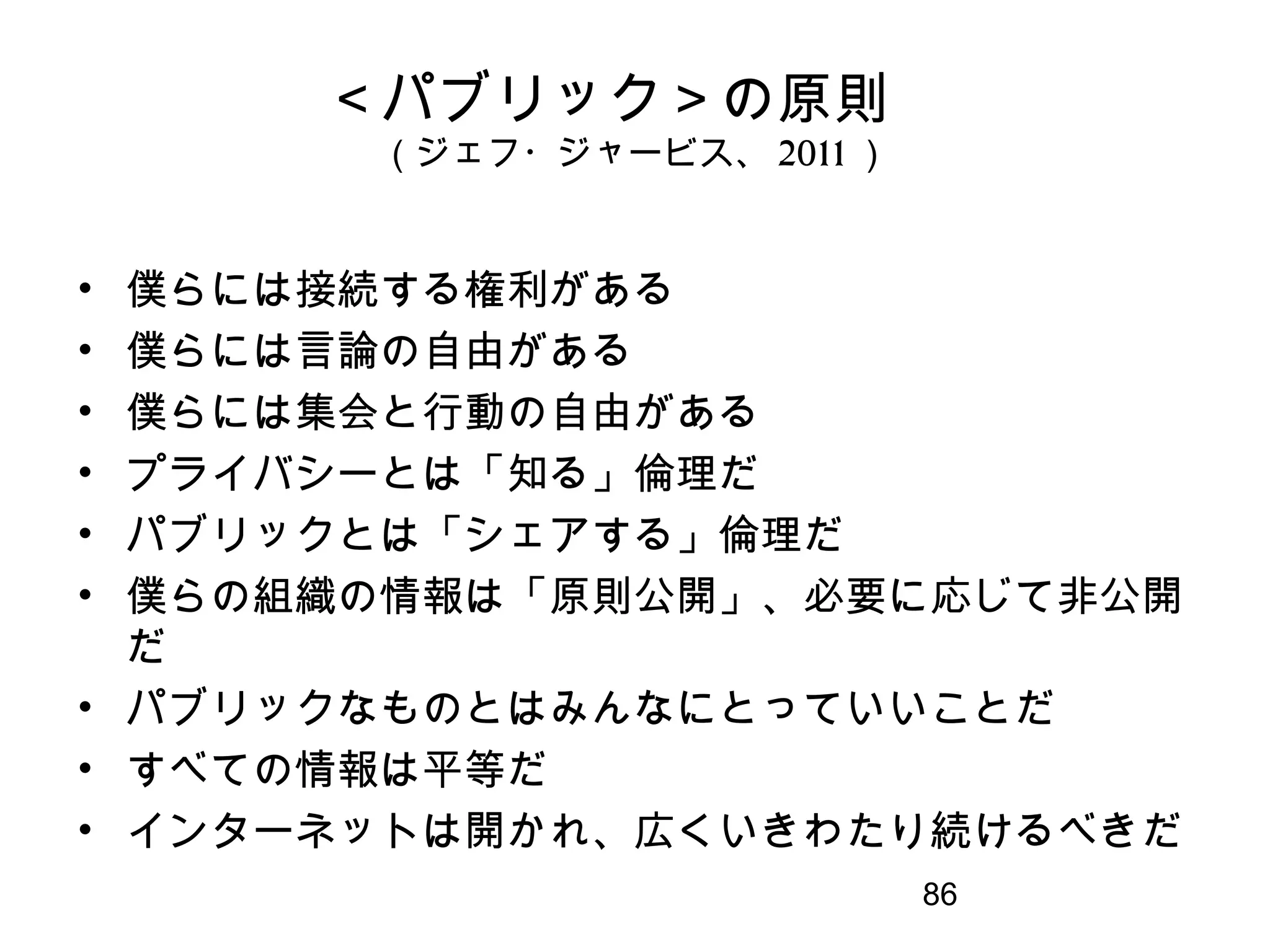

<パブリック>の原則

(ジェフ・ジャービス、 2011 )

• 僕らには接続する権利がある

• 僕らには言論の自由がある

• 僕らには集会と行動の自由がある

• プライバシーとは「知る」倫理だ

• パブリックとは「シェアする」倫理だ

• 僕らの組織の情報は「原則公開」、必要に応じて非公開

だ

• パブリックなものとはみんなにとっていいことだ

• すべての情報は平等だ

• インターネットは開かれ、広くいきわたり続けるべきだ

87. 88. 89. 90. 91. 92. 92

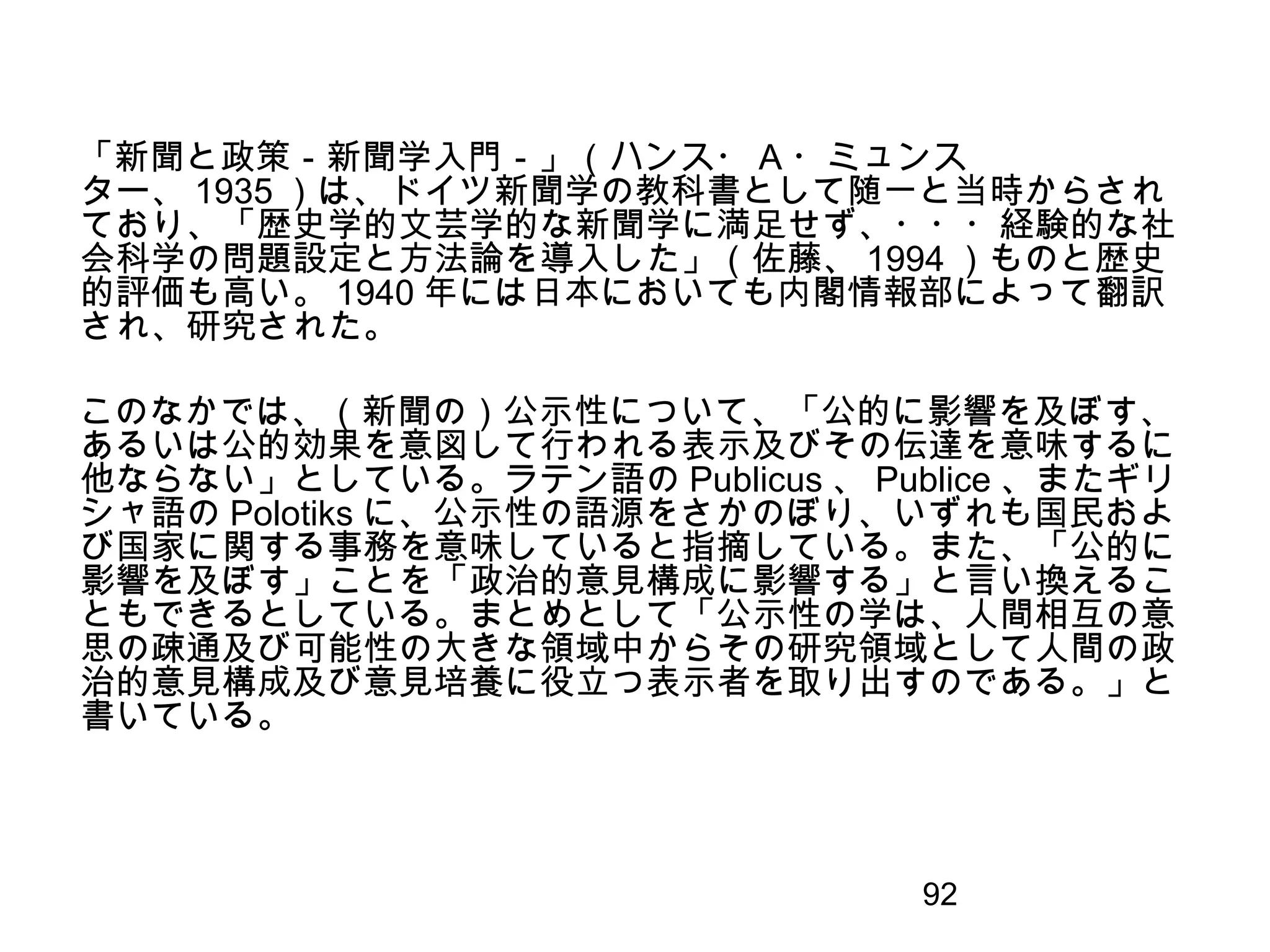

「新聞と政策-新聞学入門-」(ハンス・ A ・ミュンス

ター、 1935 )は、ドイツ新聞学の教科書として随一と当時からされ

ており、「歴史学的文芸学的な新聞学に満足せず、・・・経験的な社

会科学の問題設定と方法論を導入した」(佐藤、 1994 )ものと歴史

的評価も高い。 1940 年には日本においても内閣情報部によって翻訳

され、研究された。

このなかでは、(新聞の)公示性について、「公的に影響を及ぼす、

あるいは公的効果を意図して行われる表示及びその伝達を意味するに

他ならない」としている。ラテン語の Publicus 、 Publice 、またギリ

シャ語の Polotiks に、公示性の語源をさかのぼり、いずれも国民およ

び国家に関する事務を意味していると指摘している。また、「公的に

影響を及ぼす」ことを「政治的意見構成に影響する」と言い換えるこ

ともできるとしている。まとめとして「公示性の学は、人間相互の意

思の疎通及び可能性の大きな領域中からその研究領域として人間の政

治的意見構成及び意見培養に役立つ表示者を取り出すのである。」と

書いている。

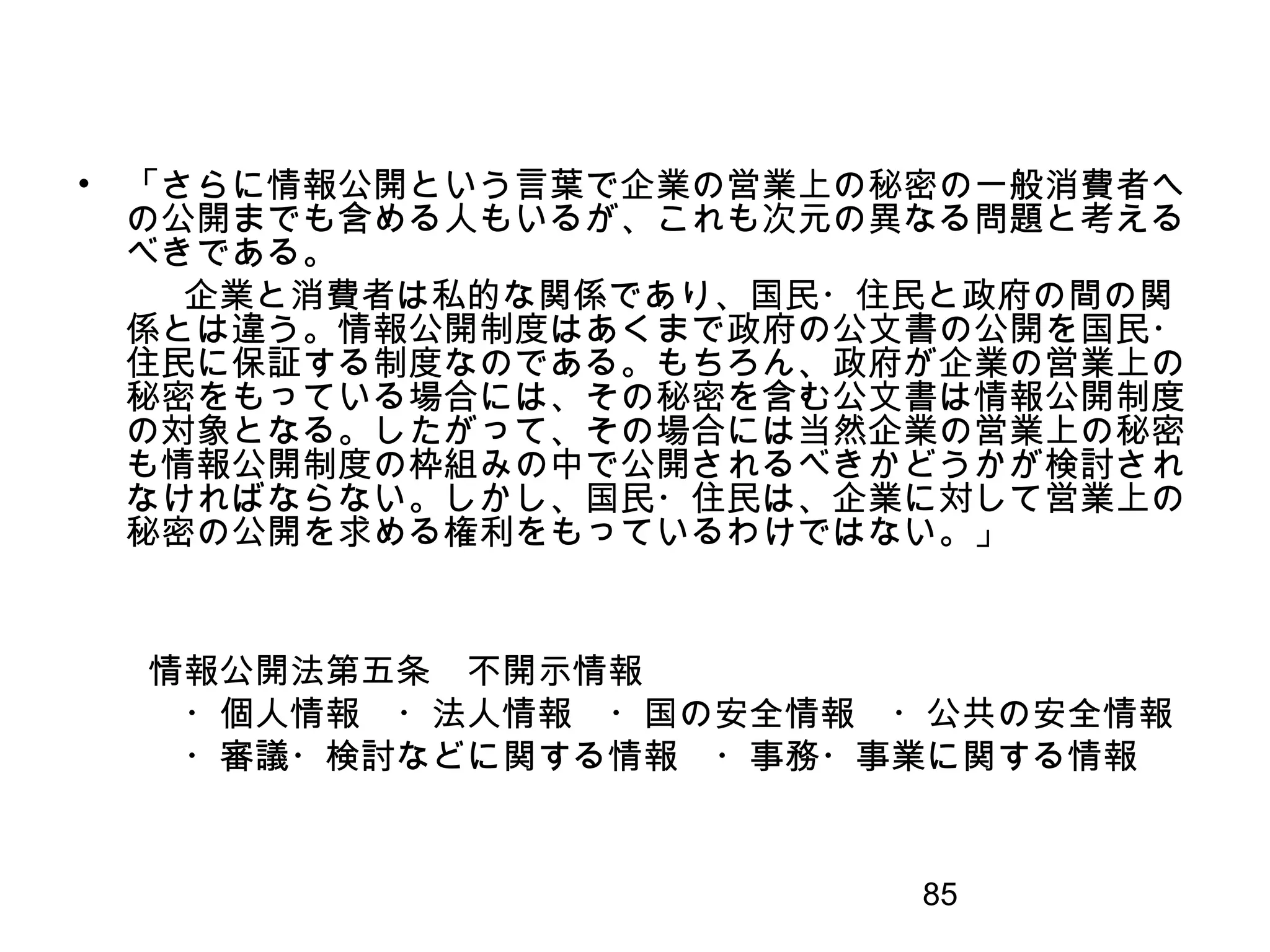

93. 93

松井茂記、「情報公開法」、 1996

1989 年 1 月に東京電力福島第 2 原発三号炉で

再循環ポンプの水中軸リングが破損し、

炉内に金属片が流入する事故

• 国内では事故の原因は軸受けリングの溶接不良にあると説明

• ある市民グループがアメリカの情報公開法に基づいて情報公開を求

めたところ、再循環ポンプを設計したアメリカのメーカーが、アメ

リカの原始力規制委員会に提出していた報告の中で、日本で用いら

れている同型同規模の軸受けリングには構造的な問題があると報告

していた。

94. 95. 96. 96

① 社会科学理論 規範理論

② 実務理論 ③ 常識理論 ④ 批判理論

A. 情報の発信者 機能分析アプローチ

(大衆社会論~)限定効

果説~中庸効果論

補強効果論・現象論的理

論

多元的エリート論

パブリック・リレーショ

ンズ(プロパダンダ)

(ソーシャル)マーケ

ティング理論

開発コミュニケーション

理論

情報補助

大衆社会論

魔法の弾丸理論

マルクス主義的アプロ

ーチ

ⅰ( 政治 ) 経済学理論

ⅱ メディア・ヘゲモニ

ー理論

ⅲ フランクフルト学派

の批判理論

ⅳ カルチュラル・スタ

ディーズ

B. メディア 技術決定論

記号学的パースペクティ

ブ

議題設定効果

プライミング効果

フレーム理論

ニュース制作研究 社会的責任論 自由主義理論

権威主義理論

思想の市場理論

発展メディア理論

民主的参加理論

C. 情報の受け手 シンボリック相互作用論

現実の社会的構成

能動的オーディエンス理

論

受容分析

情報処理理論

メディア・システム依存

理論

培養分析

メディア・リテラシー

論

自由主義的多元論

ポストモダニズム

..

97. 98. 99. 100. 100

1. 動物は相互に異なる

2. 人間は相互に異なる

3 . 諸感覚は互いに異なる

4 . 状態に応じて感じ方は異なる

5 . 位置によって事物の見方は異なる

6 . 純粋でない、入り混じった物を知覚している可能

性

7 . 事物の量と構成を性格に把握できない

8 . あらゆるものは相対的である

9 . 頻繁なものと稀なもので感取の仕方が変わる

10 . 生き方、習慣、法律、信条によって物の見方は

異なる

懐疑主義(ピュロン主義)

判断留保、 10 の方式

101. 102. 103. 104. 105. 106. 106

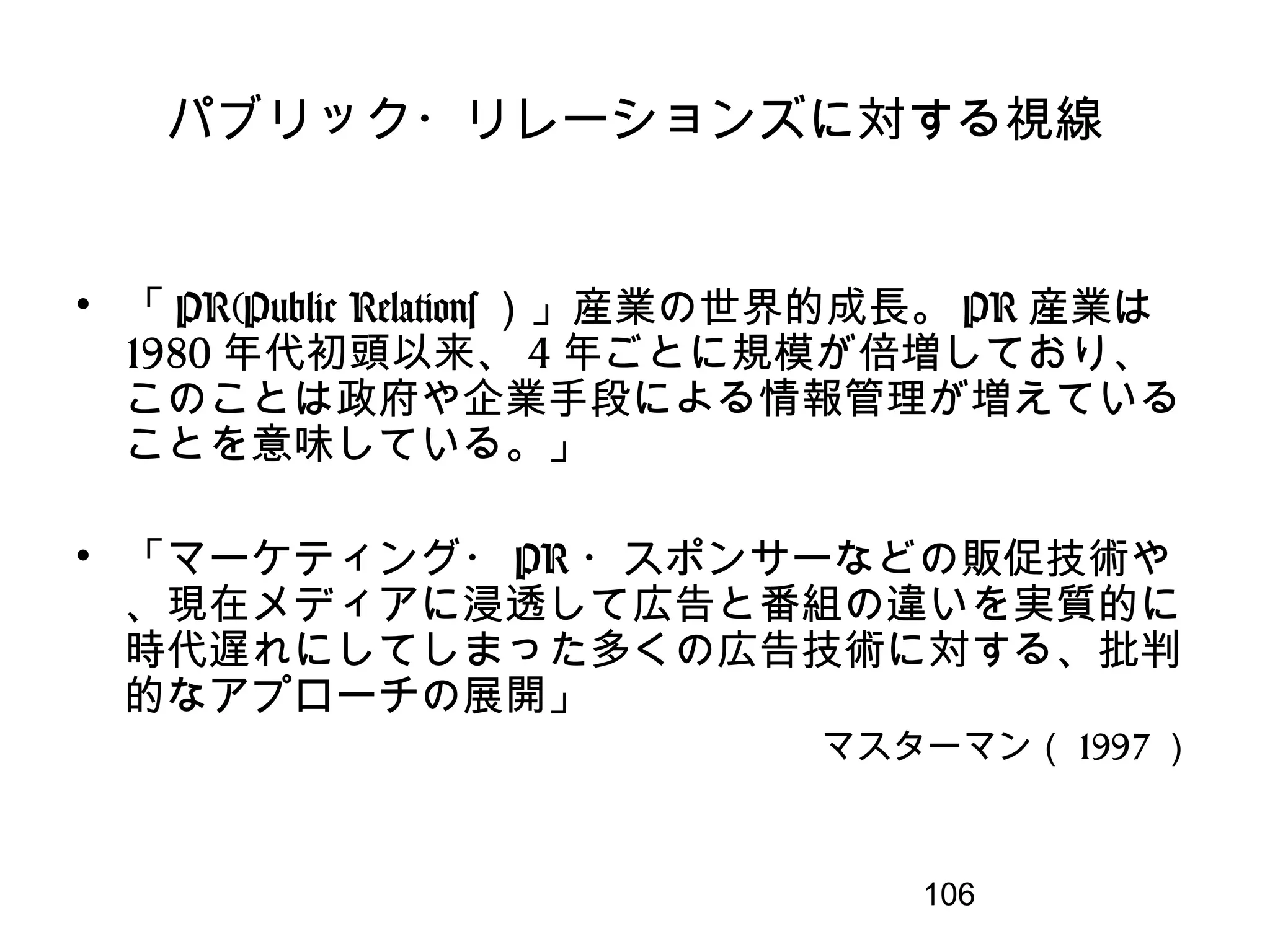

パブリック・リレーションズに対する視線

• 「 PR(Public Relations )」産業の世界的成長。 PR 産業は

1980 年代初頭以来、 4 年ごとに規模が倍増しており、

このことは政府や企業手段による情報管理が増えている

ことを意味している。」

• 「マーケティング・ PR ・スポンサーなどの販促技術や

、現在メディアに浸透して広告と番組の違いを実質的に

時代遅れにしてしまった多くの広告技術に対する、批判

的なアプローチの展開」

マスターマン( 1997 )

107. 107

「ショック・ドクトリン」 ナオミ・クレイン

クレインは CIA のマインド・コントロール

の手法として、人を隔離しあらゆる刺激から

遮断した状態にした後、大きなショックを与

えると、人は容易に意のままに動くようにな

るという方法を挙げた上で、社会においても

ある閉塞感の中にあって例えば 9/11 のよう

な大きな不安が発生した時、為政者にとって

は大きな政策転換を容易に可能とするという

ような事例を多く挙げている。

108. 109. 109

• わずかここ 100 年を辿ってみても、ヒトラー、スターリ

ン、毛沢東など多くの為政者が大量虐殺を行い、ショッ

クを創造し宣伝力を強めてきた。

• 大陸人の危機とは、戦争・ジェノサイド・感染症である。

対して、日本における危機は地震・雷・火事・親父。

(山本七平)

• 現在の日本を形作る最大のショック・ドクトリンは終戦

である。戦後、真実の再構成は文字通り「真実はかう

だ」といってなされた。

• 大震災後のショック・ドクトリンは TPP? 増税?ハシズ

ム?

110. 111. 112. 113.