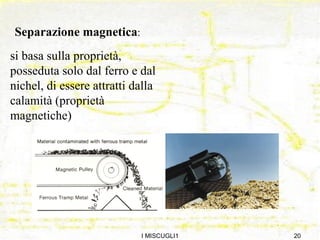

Il documento illustra i concetti fondamentali riguardanti i miscugli e le trasformazioni della materia, descrivendo la distinzione tra sistemi omogenei e eterogenei e le proprietà intensive ed estensive. Viene inoltre fornita una panoramica delle tecniche di separazione fisico-meccaniche per analizzare i componenti dei miscugli, come decantazione, filtrazione e cromatografia. Infine, si esplora il ruolo dei solventi e la solubilità delle sostanze, sottolineando l'importanza dell'acqua come solvente universale.