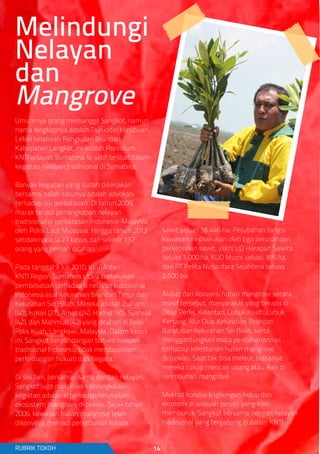

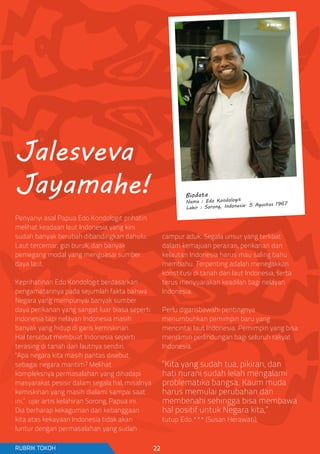

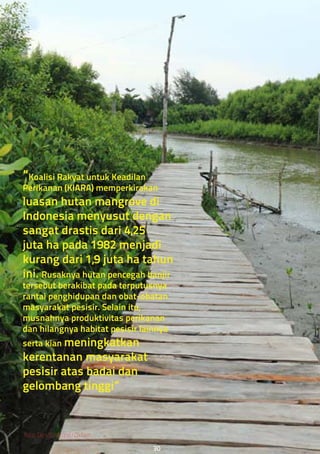

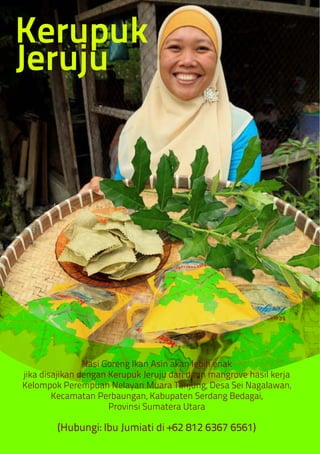

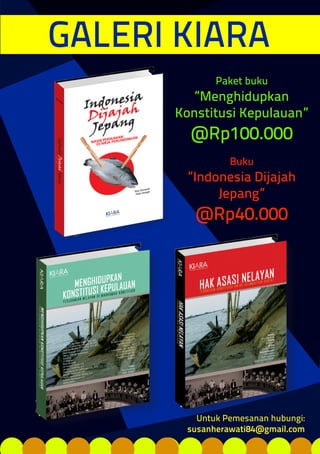

Edisi ini dari buletin Kabar Bahari mengangkat isu pentingnya perlindungan ekosistem mangrove dan hak-hak nelayan di Indonesia, yang terancam akibat konversi lahan untuk kebutuhan industri seperti tambak udang dan kelapa sawit. Penyusutan luas hutan mangrove yang drastis, dari 4,25 juta ha pada 1982 menjadi kurang dari 1,9 juta ha saat ini, berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan. Selain itu, edisi ini juga menyoroti keterlibatan perempuan nelayan dan menyediakan ruang konsultasi hukum untuk nelayan.