More Related Content

PDF

20180907 social innovation_forum PPTX

日本のインターネットガバナンス0221 @ 中京大学 PPTX

PPTX

サイバースペースのガバナンスと2014中国インターネット大会0130 PDF

W3C TPAC 札幌におけるオープンデータ プロモーション PDF

IGF2016での論点など(IGF-Japan2017資料) PPTX

Civic Technology Trends Ovservation 2013 Summer PPTX

Viewers also liked

PDF

PDF

Randstad Technologies - Digital Marketing PDF

PDF

PPTX

PDF

高度Ict利活用人材育成推進会議プレゼン(1124) final(改) PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PPTX

PDF

HEC Executive MBA Tableau Curriculum PPTX

The Possibility of New Device for Music Tourism in Manchester: A Comparative ... PDF

中・高生のぶっとびデザインシンキング~鳥取・青翔開智(Ce fil) PPTX

Andrea taller unidades de medida PDF

Analyze and enhance customer experience using mobile technologies and data an... PDF

Providing new customer_experience(final) Similar to Igfについて(2007)

PPT

PPT

PPT

PPT

PPT

PDF

It open project_governance20120410 PDF

PDF

6 Social Good Trends & 10 News-Gathering Tips - #smwtok PDF

Itu cwg internetオープンコンサルテーションへの対応について20150928 PPTX

PDF

なぜいまインターネット・ガバナンスなのか20140516 PDF

PDF

PDF

PDF

PPTX

PPT

PDF

Opensource and Value creation by community PPT

日本のイノベーションを促進するための法的課題/Legal Issues in Promoting Innovation in Japan PDF

More from Tsukasa Makino

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PPTX

Mix challenge video(slide_show) DOCX

PDF

PPTX

Igfについて(2007)

- 1.

- 2.

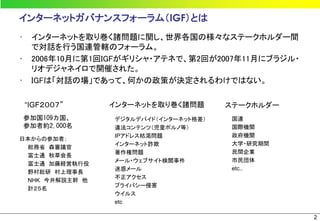

インターネットガバナンスフォーラム(IGF)とは

• インターネットを取り巻く諸問題に関し、世界各国の様々なステークホルダー間

で対話を行う国連管轄のフォーラム。

• 2006年10月に第1回IGFがギリシャ・アテネで、第2回が2007年11月にブラジル・

リオデジャネイロで開催された。

• IGFは「対話の場」であって、何かの政策が決定されるわけではない。

“IGF2007” インターネットを取り巻く諸問題 ステークホルダー

参加国109カ国、 デジタルデバイド(インターネット格差) 国連

参加者約2,000名 違法コンテンツ(児童ポルノ等) 国際機関

IPアドレス枯渇問題 政府機関

日本からの参加者;

インターネット詐欺 大学・研究期間

総務省 森審議官

著作権問題 民間企業

富士通 秋草会長

メール・ウェブサイト検閲事件 市民団体

富士通 加藤経営執行役

迷惑メール etc..

野村総研 村上理事長

不正アクセス

NHK 今井解説主幹 他

プライバシー侵害

計25名

ウイルス

etc

2

- 3.

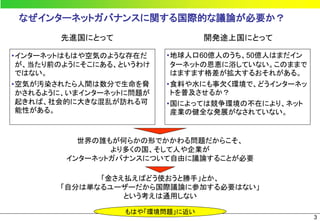

なぜインターネットガバナンスに関する国際的な議論が必要か?

先進国にとって 開発途上国にとって

•インターネットはもはや空気のような存在だ •地球人口60億人のうち、50億人はまだイン

が、当たり前のようにそこにある、というわけ ターネットの恩恵に浴していない。このままで

ではない。 はますます格差が拡大するおそれがある。

•空気が汚染されたら人間は数分で生命を脅 •食料や水にも事欠く環境で、どうインターネッ

かされるように、いまインターネットに問題が トを普及させるか?

起きれば、社会的に大きな混乱が訪れる可 •国によっては競争環境の不在により、ネット

能性がある。 産業の健全な発展がなされていない。

世界の誰もが何らかの形でかかわる問題だからこそ、

より多くの国、そして人や企業が

インターネットガバナンスについて自由に議論することが必要

「金さえ払えばどう使おうと勝手」とか、

「自分は単なるユーザーだから国際議論に参加する必要はない」

という考えは通用しない

もはや「環境問題」に近い

3

- 4.

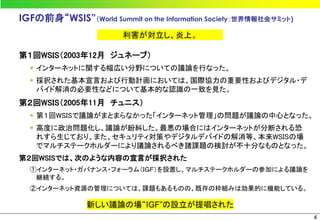

IGFの前身“WSIS”(World Summit onthe Information Society:世界情報社会サミット)

利害が対立し、炎上。

第1回WSIS(2003年12月 ジュネーブ)

インターネットに関する幅広い分野についての議論を行なった。

採択された基本宣言および行動計画においては、国際協力の重要性およびデジタル・デ

バイド解消の必要性などについて基本的な認識の一致を見た。

第2回WSIS(2005年11月 チュニス)

第1回WSISで議論がまとまらなかった「インターネット管理」の問題が議論の中心となった。

高度に政治問題化し、議論が紛糾した。最悪の場合にはインターネットが分断される恐

れすら生じており、また、セキュリティ対策やデジタルデバイドの解消等、本来WSISの場

でマルチステークホルダーにより議論されるべき諸課題の検討が不十分なものとなった。

第2回WSISでは、次のような内容の宣言が採択された

①インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)を設置し、マルチステークホルダーの参加による議論を

継続する。

②インターネット資源の管理については、課題もあるものの、既存の枠組みは効果的に機能している。

新しい議論の場“IGF”の設立が提唱された

4

- 5.

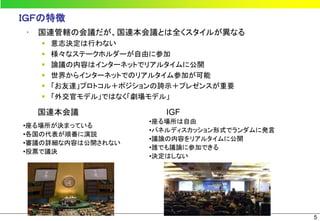

IGFの特徴

• 国連管轄の会議だが、国連本会議とは全くスタイルが異なる

意志決定は行わない

様々なステークホルダーが自由に参加

論議の内容はインターネットでリアルタイムに公開

世界からインターネットでのリアルタイム参加が可能

「お友達」プロトコル+ポジションの誇示+プレゼンスが重要

「外交官モデル」ではなく「劇場モデル」

国連本会議 IGF

•座る場所は自由

•座る場所が決まっている

•パネルディスカッション形式でランダムに発言

•各国の代表が順番に演説

•議論の内容をリアルタイムに公開

•審議の詳細な内容は公開されない

•誰でも議論に参加できる

•投票で議決

•決定はしない

5

- 6.

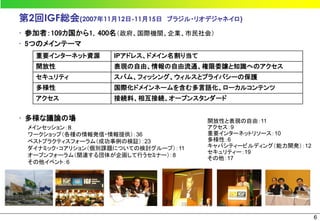

第2回IGF総会(2007年11月12日-11月15日 ブラジル・リオデジャネイロ)

• 参加者:109カ国から1,400名(政府、国際機関、企業、市民社会)

• 5つのメインテーマ

重要インターネット資源 IPアドレス、ドメイン名割り当て

開放性 表現の自由、情報の自由流通、権限委譲と知識へのアクセス

セキュリティ スパム、フィッシング、ウィルスとプライバシーの保護

多様性 国際化ドメインネームを含む多言語化、ローカルコンテンツ

アクセス 接続料、相互接続、オープンスタンダード

• 多様な議論の場 開放性と表現の自由:11

メインセッション:8 アクセス:9

ワークショップ(各種の情報発信・情報提供):36 重要インターネットリソース:10

ベストプラクティスフォーラム(成功事例の検証):23 多様性:6

ダイナミック・コアリション(個別課題についての検討グループ):11 キャパシティービルディング(能力開発):12

セキュリティー:19

オープンフォーラム(関連する団体が企画して行うセミナー):8

その他:17

その他イベント:6

6

- 7.

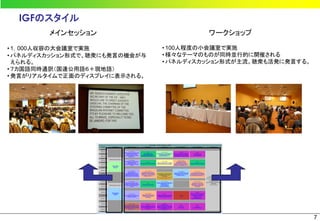

IGFのスタイル

メインセッション ワークショップ

• 1,000人収容の大会議室で実施 • 100人程度の小会議室で実施

• パネルディスカッション形式で、聴衆にも発言の機会が与 • 様々なテーマのものが同時並行的に開催される

えられる。 • パネルディスカッション形式が主流。聴衆も活発に発言する。

• 7カ国語同時通訳(国連公用語6+現地語)

• 発言がリアルタイムで正面のディスプレイに表示される。

7

- 8.

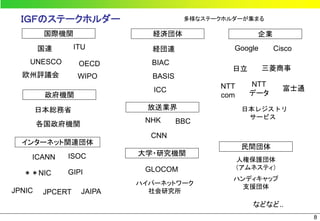

IGFのステークホルダー 多様なステークホルダーが集まる

国際機関 経済団体 企業

国連 ITU 経団連 Google Cisco

UNESCO OECD BIAC

日立 三菱商事

欧州評議会 WIPO BASIS

NTT NTT

ICC 富士通

政府機関 com データ

日本総務省 放送業界 日本レジストリ

サービス

NHK BBC

各国政府機関

CNN

インターネット関連団体

民間団体

ISOC 大学・研究機関

ICANN 人権保護団体

GLOCOM (アムネスティ)

**NIC GIPI

ハンディキャップ

ハイパーネットワーク

支援団体

JPNIC JPCERT JAIPA 社会研究所

などなど..

8

- 9.

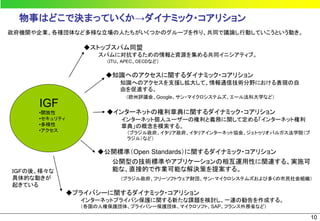

物事はどこで決まっていくか→ダイナミック・コアリション

政府機関や企業、各種団体など多様な立場の人たちがいくつかのグループを作り、共同で議論し行動していこうという動き。

◆ストップスパム同盟

スパムに対抗するための情報と資源を集める共同イニシアティブ。

(ITU、APEC、OECDなど)

◆知識へのアクセスに関するダイナミック・コアリション

知識へのアクセスを支援し拡大して、情報通信技術分野における表現の自

由を促進する。

(欧州評議会、Google、サン・マイクロシステムズ、エール法科大学など)

IGF

•開放性 ◆インターネットの権利章典に関するダイナミック・コアリション

•セキュリティ インターネット個人ユーザーの権利と義務に関して定める「インターネット権利

•多様性 章典」の概念を模索する。

•アクセス (ブラジル政府、イタリア政府、イタリアインターネット協会、ジェトゥリオバルガス法学院(ブ

ラジル)など)

◆公開標準(Open Standards)に関するダイナミック・コアリション

公開型の技術標準やアプリケーションの相互運用性に関連する、実施可

IGFの後、様々な 能な、直接的で作業可能な解決策を提案する。

具体的な動きが (ブラジル政府、フリーソフトウェア財団、サン・マイクロシステムズおよび多くの市民社会組織)

起きている

◆プライバシーに関するダイナミック・コアリション

インターネットプライバシ保護に関する新たな課題を検討し、一連の勧告を作成する。

(各国の人権保護団体、プライバシー保護団体、マイクロソフト、SAP、フランス外務省など)

10

- 10.

参加者の感想

• マルチステークホルダーの中で発言し、プレゼンスを獲得するためには、今までとは異なる方法が求め

られているのではないか。つまり「外交官型」から「劇場型」への転換であり、今後、プレゼンスを発揮す

るには、決まったことを伝えるだけでなく、全人格型の、日本を背負ってのプレゼンスが必要と強く感じ

た。これは、今回IGFに参加しないと絶対に気がつかなかったことであり、日本の多くのプレーヤーは気

がついていない。

• 今回は、マルチステークホルダーという、初めての会議のやり方だったが、これは想像以上にプレゼン

スが重要なやり方と感じた。今までなら一回くらい欠席しても議事の流れは予想できたが、今回はその

場にいないとわからない。「インターネット的な取り回し方」ではコンセンサスベースの議論が行われてい

る。手を上げて投票すればよいというものではなく、中心人物の近くにいて、プレゼンスを高め、意見を

表明しなければならず、そうしないと全く考えを実現できない。このことに気がついてから、会議場の外

で多くの人と話を行い、コンセンサスの醸成につとめ、その中で方向性を決めるというスタイルに変えた。

• 今回はパネリストだけでなく、フロアからも多くの発言がなされ、そこでプレゼンスが意外と大きく発揮さ

れていた。このようなやり方に日本では慣れていないので、対応できる人材が必要である。例えばICC

(国際商業会議所)は、会合でフロアから企業への批判があることを想定し、毎朝その対応を協議してい

た。シスコがフィルタリング機能を備えたルーターを中国の警察に売っているという批判については、パ

キスタンの法律家(実はICCメンバー)から、反論してもらっていた。これは事前に、誰が回答するかまで

打ち合わせていたのだ。米国が反論しては火に油を注ぐだけだが、関係ないように見える人からの発言

であれば、受け入れられることを計算していた。また、フロアからの発言の優先順位もアドバイザリーグ

ループメンバーが設定するので、ICCはそこにも働き掛けを行っていたようだ。このような劇場型の議論

に対するノウハウを、ICCでは多く持っている。

11

- 11.

IGFに参加するとどういうメリットがあるか

• 実に様々なステークホルダーが集まるので、その人たち/機関/国が何を考え

ているかがわかる。

• 現在のイシューが一覧でわかる。

• 同じような活動をしている海外の団体と意見交換、協調活動ができる

• ステークホルダーとの人脈ができる。

• ダイナミック・コアリションに「お声がかかる」。

• 普段はあまり会わない国内のステークホルダーと会い、意見交換ができる

• 重要な機関のメンバーもしくはリーダーになる道が開ける。

• 重要な機関の意志決定に影響を与えることができる。

• 好ましくない動きを牽制することができる。

参加しないと..世界の動きから取り残される

12