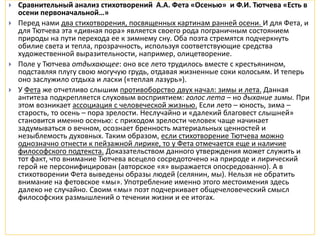

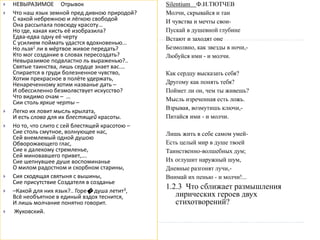

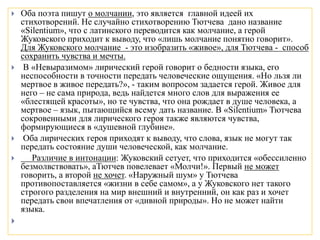

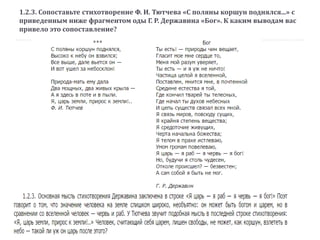

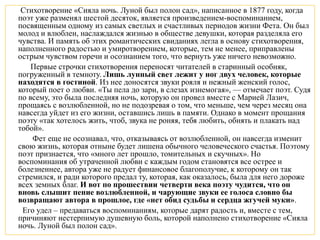

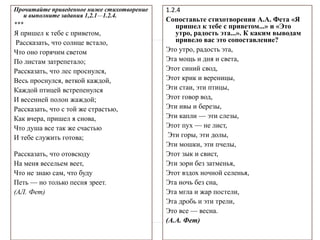

Документ посвящен анализу поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета, акцентируя внимание на их изображении природы и философских размышлениях. Оба поэта рассматривают осень как переходный период, однако их эмоциональные окраски и темы различаются: Тютчев выражает умиротворение и красоту природы, тогда как Фет фокусируется на философских раздумьях о жизни и времени. Также обсуждаются литературные приемы, создающие образы и настроение в поэзии этих авторов.