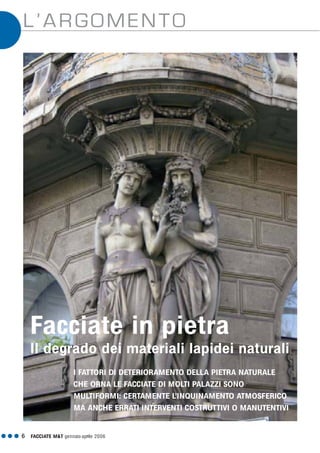

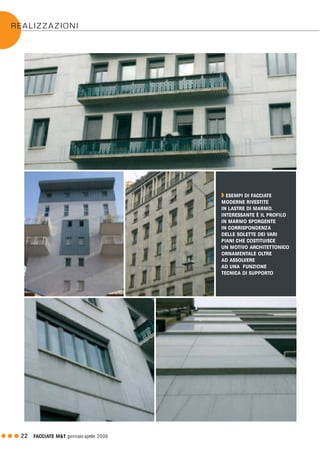

Il documento analizza i fattori di deterioramento della pietra naturale nelle facciate degli edifici, evidenziando l'inquinamento atmosferico e gli errati interventi costruttivi come cause principali del degrado. Si discutono anche le moderne tecnologie di restauro e l'importanza di un corretto intervento di manutenzione per preservare l'integrità dei materiali. Infine, viene presentato un progetto di recupero del Palazzo dell'Informazione, evidenziando le fasi di intervento e la necessità di una maggiore attenzione alla conservazione delle facciate.