Документ представляет собой учебное пособие по психологии работы с населением в конфликтах, рекомендованное для студентов и специалистов в области психологии. В нем систематизированы подходы и методы работы с конфликтными ситуациями, а также рассматриваются социально-психологические особенности населения в условиях современного кризиса. Пособие направлено на обучение будущих психологов и специалистов, работающих с конфликтным населением.

![4

Введение

Несмотря на обилие литературы по конфликтологии, на наш

взгляд, до сих пор недостаточно уделяется внимания таким во-

просам, как конфликты на групповом и межгрупповом уровнях.

Здесь преобладают работы, связанные с изучением этих видов

конфликтов либо в ситуациях «войны», «сражений», либо в си-

туациях лабораторного эксперимента. Вместе с тем, в настоящее

время существует практический запрос со стороны социальных

работников, органов власти, органов охраны и правопорядка, и

т.д. на работу с большими группами населения, находящимися в

ситуации психической напряженности как следствие неудовле-

творения базовых потребностей населения. Подобного рода кон-

фликты еще не нашли достаточного отражения в отечественной

социальной психологии. Исходя из того, что некоторые ученые

рассматривают социальную психологию как науку о конфликте

между индивидом и обществом [142], и, опираясь на описанные в

литературе уровни общения [58], можно предложить следующую

типологию социально-психологических конфликтов в зависимо-

сти от уровня общения:

1) социально-психологические конфликты, возникающие

вследствие реализации таких характеристик личности, которые

проявляются в связи с общением и взаимодействием с другими

людьми (конфликт доминирования, неуступчивости, социальной

пассивности индивидуума, жертвенности и т.д.);

2) конфликты, возникающие в результате особенностей ди-

намики протекания групповых процессов и характеристик малых

групп (сплоченность, совместимость, корпоративность, непрони-

цаемость группы, и т.д.);

3) конфликты, обусловленные наличием специфических ха-

рактеристик больших групп людей, населения. В этих конфлик-

тах присутствует групповой фактор, или массовидные проявле-

ния психики (многочисленные акции протеста), а также конфлик-

ты, характерные для социально-ролевого взаимодействия. В

подобного рода конфликтах превалируют, прежде всего, безлич-

ные или безлично-типичные социально-психологические особен-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-4-320.jpg)

![8

К сожалению, как справедливо отмечает Е.В. Шорохова, весь

спектр проблем, связанных с коллективной психологией, особен-

ностями массового сознания и взаимовлияния людей в общно-

стях, за редким исключением не привлёк должного внимания ис-

следователей [122, c. 27]. Речь идёт о таких социально-психоло-

гических характеристиках российского населения, которые свя-

заны с массовидными явлениями психики. Эти изменения явля-

ются следствием новой социальной ситуации в стране. Их роль в

общении и возникновении конфликтов в литературе отражена не-

достаточно.

Отсутствие экономических программ и моделей развития

нашего общества, а также длительность «топтания» на месте, ко-

гда народ более двадцати лет не видит «света в тоннеле», общая

нестабильность социальной ситуации, в которой находятся лю-

ди, – всё это переживается как субъективная неопределённость,

порождающая ощущение незащищенности перед всем, что про-

исходит в обществе. Эта неопределённость, незнание того, что

будет завтра с тобой, с твоими близкими, у значительной части

людей переживается как угроза, опасность, конфликт, стресс. Не

спасают ситуацию социальные программы, декларируемые пра-

вительством и президентом, поскольку воспринимаются не как

программы повышения благосостояния народа, а как программы,

которые лишь частично компенсируют инфляцию («одной рукой

дают, а другой забирают больше, чем дают»). Как показывают ис-

следования, лишь очень небольшая часть людей проявляет устой-

чивость, толерантность к подобным ситуациям [6, 96, 97, 99].

Большинство же людей воспринимают такие ситуации как угрозу,

опасность, конфликт, стресс. В итоге это создаёт в качестве одной

из основных особенностей населения психологическую напря-

женность как следствие субъективной неопределённости [49].

В рамках обозначенной проблемы представляет интерес под-

ход Е.В. Шороховой и Т.С. Кабаченко, связывающих проблему

неопределённости с возможностью - невозможностью удовлетво-

рения человеком основных потребностей в социуме и кросс-

культурный аспект неопределённости, идущий от теории Г. Хоф-

стеда (цит. по [60]). Попытаемся кратко рассмотреть эти подходы.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-8-320.jpg)

![9

Е.В. Шорохова и Т.С. Кабаченко рассматривают субъектив-

ную неопределённость как психическое состояние личности, со-

циальных групп, общностей населения, в основе которой лежит

возможность или невозможность удовлетворения человеком по-

требностей [47]. По их мнению, состояние субъективной неопре-

делённости переживается как незащищенность перед всем, что

происходит в обществе. В результате люди страдают от неопре-

делённости возможностей удовлетворения своих потребностей.

Если проанализировать типичное состояние человека в нашем

обществе, то можно заметить, что субъективная неопределён-

ность пронизывает всю его жизнь.

Во-первых, люди страдают от неопределенности возможно-

стей удовлетворения своих базовых, видовых потребностей. Эко-

номические затруднения в стране (по некоторым данным, в Рос-

сии 25 процентам населения не платят зарплату), задержки зара-

ботной платы, парадоксы в соотношении минимальной

заработной платы, уровня пенсии и прожиточного минимума соз-

дают реальную угрозу выживания россиян как вида [125].

Во-вторых, субъективная неопределённость возникает в сфе-

ре удовлетворения потребностей человека в безопасности. И

здесь целый комплекс проблем, связанных с медицинским об-

служиванием, ростом производственных аварий, техногенных ка-

тастроф, ростом преступности в обществе.

В-третьих, пожалуй, самые острые переживания возникают у

россиян в связи с незащищенностью человека как социального

существа, как члена общества. Невозможность удовлетворения

потребностей социального уровня вызывает состояние отчужден-

ности, психологического дискомфорта, апатии, что в конечном

итоге является источником острой психологической напряженно-

сти. Отметим здесь ключевые моменты.

Отсутствие перспектив личностного роста и возможностей

самореализации в труде, творчестве и т. д. в условиях резкого со-

кращения рабочих мест, т.е. здесь уже не только субъективная

неопределенность по поводу того, будет завтра человек востребо-

ван как работник или нет, но и настоящий страх потери рабочего

места.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-9-320.jpg)

![10

Следующий очень важный момент – переоценка ценностей,

исторических событий, фактов, имеющая место в современном

обществе. Она разрушила образ своей страны, той общности, к

которой человек принадлежал от рождения.

То, что раньше считалось плохим, недостойным, стало при-

ветствоваться. Раньше в сознании советских людей человек, про-

дающий не произведенный собственными силами товар, – спеку-

лянт, теперь – коммерсант, предприниматель и т.д. Тем самым,

есть основания предположить, что для населения России характе-

рен процесс, который можно обозначить как кризис ценностей,

смену или ломку этих ценностей. Большинство авторов при изу-

чении ценностного сознания делают акцент на диалектику ценно-

стей, рассматривая их изменение в качестве индикатора социаль-

но-экономических преобразований в России [104]. Интересные

факты получены при изучении глубины трансформации ценно-

стей. Оказалось, что при исследовании ценностей-идеалов была

обнаружена достаточно большая группа испытуемых, у которых

первые несколько рангов, определяющих подструктуру значимых

ценностей, «отсутствуют», т.е. не заняты ни одной из ценностей.

Другими словами, ни одна из ценностей не оценена как наиболее

значимая, и даже более того, у многих испытуемых не обнаруже-

но несколько первых рангов, определяющих подструктуру зна-

чимых ценностей [14]. Можно полностью согласиться с автором,

который интерпретирует этот факт, как состояние неструктури-

рованности, неопределенности, размытости системы ценностных

ориентаций личности. Данное психологическое состояние, по

описанию исследователя, оценивалось испытуемыми как неста-

бильное, тревожное, что подтверждалось завышенными показа-

телями личной и ситуативной тревожности, преобладанием экст-

рапунитивной направленности и низким уровнем толерантности.

Таким образом, мы рассмотрели основные источники субъек-

тивной неопределенности населения, которые имеют место в со-

временной России. Их каждодневность и длительность по време-

ни действия (более 20 лет) приводит к повышению нервно-

психической напряженности населения, переживается как стресс

в целом и способствует формированию специфических социаль-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-10-320.jpg)

![11

но-психологических особенностей российского населения на со-

временном этапе.

Что же касается кросс-культурного перехода к изучению не-

определенности, то здесь мы имеем в виду прежде всего теорию

психологического измерения культур Г. Хофстеда, в которой из-

бегание неопределенности является одной из трех основных из-

мерений культур. Хофстед описал культуры с разным уровнем

(высоким и низким) избегания неопределенности и дал характе-

ристику индивидам из этих культур [60, с. 79 - 80].

В России подобные исследования практически не проводи-

лись. Однако мы можем сослаться на пилотажное исследование

этого феномена, проведенное С.А. Трифоновой и Н.В. Федотовой

на кафедре социальной и политической психологии. Исследова-

тели пришли к выводу, что у российского населения существует

тенденция к избеганию неопределенности. При этом, как показа-

ло исследование, существуют определенные возрастные особен-

ности по степени выраженности этого феномена: у молодого по-

коления (от 18 до 23 лет) уровень избегания неопределенности

средний; у людей зрелого возраста (35 - 45 лет) наметилась тен-

денция к высокому избеганию неопределенностей, а у пожилых

людей (55 - 65 лет) – уровень избегания средний с ярко выражен-

ной тенденцией к высокому. По результатам исследования авто-

ры делают выводы о том, что культуру русского народа можно

отнести к культуре, характеризующейся средним уровнем избе-

гания неопределенности с тенденцией к высокому уровню [114].

Если экстраполировать эти возрастные данные на выборку по

г. Ярославлю, то получается, что практически каждый второй жи-

тель города имеет тенденцию к высокому уровню избегания не-

определенности. Отсюда мы можем констатировать, что россий-

ское население имеет следующую отличительную характеристику

– избегание неопределенности, и примерно можем определить

степень выраженности ее (неопределенности): выше среднего

уровня. Это позволяет нам, опираясь на описание культур с высо-

ким и низким уровнем избегания неопределенности, данное

Г. Хофстедом, констатировать следующие психологические ха-

рактеристики российского населения на современном этапе: вы-

сокий уровень тревожности, высокий уровень агрессивности, по-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-11-320.jpg)

![12

требность в нормах и правилах, сильное беспокойство о будущем,

низкая мотивация к достижению и склонность к мотивации избе-

гания неудач.

В то же время, объективная ситуация такова, что создает все

большую субъективную неопределенность в самых различных

сферах жизнедеятельности человека. В результате создается ин-

тересная ситуация для населения, которое, имея в качестве отли-

чительной характеристики проявление в высокой степени избега-

ния неопределенности, ставится (попадает) в ситуацию все боль-

шей неопределенности, в которой оно (население) испытывает

все большую субъективную неопределенность, да еще на фоне

повышенной нервно-психической напряженности. Решить этот

парадокс на уровне интеллектуальной проработки трудно, для

части людей – невозможно, так как «…в процентном отношении

творческое мышление – удел немногих» [77, c. 38 - 39]. Ибо, как

показывают исследования. даже высокопрофессиональные и хо-

рошо организованные для соответствующей деятельности группы

людей в кризисных обстоятельствах не склонны к поиску новых

альтернатив в решаемой проблеме, а сосредоточивают свое вни-

мание на поиске дополнительной информации, относящейся к

уже имеющимся альтернативам [98, c. 273].

Все это приводит к преобладанию иррациональных форм по-

ведения, стихийных форм поведения, которые мы все чаще на-

блюдаем. Натиск возбужденной группы людей, охваченных еди-

ным эмоциональным состоянием, – вот то явление, с которым

сейчас встречаются руководители разного уровня управления и

простые исполнители организации. Наиболее полно отмеченные

формы поведения описываются феноменом «толпы». Анализ это-

го явления также выводит нас на определенные социально-психо-

логические особенности населения и отдельных людей, которые,

являясь носителями этих характерных для населения качеств,

приходят как клиенты, посетители в различные организации, соз-

давая повышенную фоновую напряженность и конфликтность во

взаимодействии, а подчас и провоцируя конфликты в различных

видах общения, взаимодействия. Роль этих массовидных характе-

ристик в развитии конфликтов и социально-психологической на-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-12-320.jpg)

![13

пряженности изучена до сих пор недостаточно. Ниже попытаемся

описать эти основные характеристики «человека толпы».

2. Основные признаки «человека толпы»

Под толпой в обыденном сознании (и толковых словарях) по-

нимают «множество сошедшихся вместе людей», «скопище»,

«сборище» или «нестройное, неорганизованное скопление лю-

дей» [82]. В политическом смысле делают акцент на политиче-

ской незрелости «феномена толпы» и относят сюда, как правило,

любые массовые проявления, протесты, которые не санкциониро-

ваны властями [98]. С точки зрения социальной психологии «тол-

па» – это контактная, неорганизованная общность, характери-

зующаяся высокой степенью конформизма составляющих ее ин-

дивидов, действующих эмоционально и относительно

единодушно [83, с. 259]. При этом важно подчеркнуть, что толпа

как родовое понятие описывает различные условия, характерные

для таких собраний людей, как аудитория, сборище, митинг и т.д.

Все они попадают под определение толпы. Отсюда видно, что ор-

ганизованный митинг или театральная публика, очередь вкладчи-

ков банка, абонентов связи, покупателей магазинов – все они мо-

гут перейти в толпу при определенных условиях.

Подводя некоторый итог, можно выделить необходимые при-

знаки толпы: количественный (толпа – это, как правило, много

людей, их большое количество); наличие пространственной бли-

зости людей (что создает непосредственный контакт) и транс-

формация их поведения в результате влияния этой близости. Су-

ществуют различные виды толпы [75, 92, 98, 121]. Попытка их

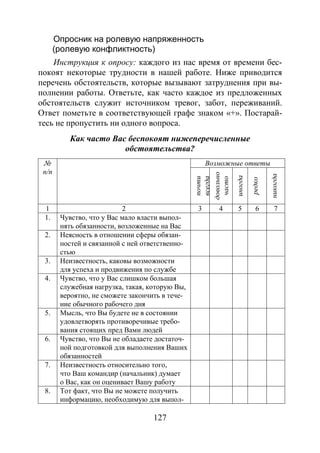

систематизации представлена на схеме 1.

Подробное описание видов толпы наиболее полно представ-

лено в работах Ю.А. Шерковина, С.К. Рощина, А.П. Назаретяна,

Л.Г. Почебут [75, 92, 98, 121].

Следует отметить, что существующие классификации доста-

точно условны, так как черты толпы одного вида могут наблю-

даться и в других видах. Более того, что очень важно с практиче-

ской точки зрения, толпа одного вида, – как пишет Ю.А. Шерко-

вин, – может трансформироваться в толпу другого вида. Эта

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-13-320.jpg)

![14

«превращаемость» одной толпы в другую довольно велика. Наи-

более типичный результат такой трансформации – превращения

случайной толпы в действующую с признаками агрессивности.

Вот почему можно согласиться с мнениями ряда авторов, отме-

чающих условность жесткой классификации разновидностей тол-

пы [106, с. 290].

Схема 1. Основные виды толпы

Из рассмотренных видов толпы, как показывает практика ра-

боты с управленческим персоналом и рядовыми исполнителями

организаций, «головную боль», экстремальные обстоятельства

создают экспрессивные (выражающие недовольство), агрессив-

ные виды толпы и группы людей. В отдельных случаях, например

работники скорой помощи, также нуждаются в методах воздейст-

вия на окказиональную толпу («зеваки» на месте оказания помо-

щи, и т.д.).

Феномен «толпы» привлекал внимание многих исследовате-

лей человеческого поведения. Наиболее значительными в этой

области были работы Г. Лебона [61 - 63]. Основной тезис его

подхода заключается в том, что люди, находящиеся в толпе, пре-

Толпа

Пассивная Экспрессив-

ная

Конвенциаль-

ная

Действующая,

активная

Случайная,

окказио-

нальная

Экстатиче-

ская

Стяжательная Повстан-

ческая

Агрессивная Спасающаяся,

в т.ч. пани-

ческая

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-14-320.jpg)

![15

терпевают радикальную трансформацию, теряют самоконтроль и

индивидуальность и начинают подчиняться примитивному зако-

ну «психического единства толпы», или «коллективному разуму»

[62, с. 10]. «Кем бы ни были индивиды, составляющие толпу, …

как бы ни были они похожи или не похожи своим образом жизни,

своими характерами, занятиями или разумом, факт превращения

их в толпу ставит их во власть своего рода коллективного разума,

заставляющую их чувствовать, думать и действовать таким обра-

зом, который совершенно отличен от их действий, чувств и того,

как каждый индивид чувствовал бы, думал и действовал, если бы

находился в одиночестве [62, c. 13]. Таким образом, Г. Лебон од-

ним из первых в качестве основной проблемы психологии массы,

толпы, поставил трансформацию поведения людей, находящихся

в толпе. На основе анализа первоисточников и социально-

психологической литературы, посвященной исследованиям мас-

совидных явлений психики можно сформулировать основные

признаки толпы или «человека толпы», «массы» (см. табл. 1).

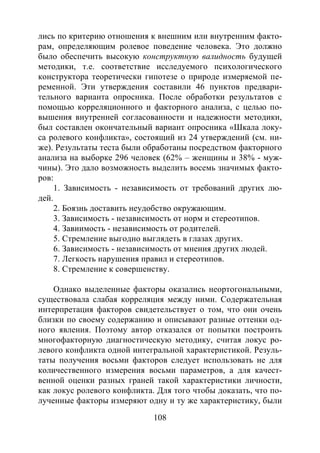

Таблица 1

Основные признаки «человека толпы»

Признаки Содержание признака

Обезличенность Индивидуальная манера поведения заменя-

ется инстинктивными реакциями

Резкое преобладание эмо-

ций и чувств, повышенная

эмоциональность

Разум, сознание уступают место чувствам,

подверженность влиянию

Повышенная внушаемость Снижение критичности и ясности сознания.

Рациональное «уступает» место эмоцио-

нальному

Утрата личной ответствен-

ности

Человек побуждается к действиям, которые

он никогда бы не сделал, будучи один

Подражательность Копирование, воспроизведение каких-либо

способов и форм поведения, которые осу-

ществляются спонтанным образом, без

специальных приемов и методов воспита-

ния

Конформность Изменение поведения или убеждение в ре-

зультате реального или воображаемого

давления группы

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-15-320.jpg)

![16

Психология масс утверждает, что возникновение указанных

признаков состояния массы является следствием скопления лю-

дей; отсюда «масса» должна быть причиной, например, утраты

способности к рациональному поведению [22, с. 25]. В соответст-

вии с этой концепцией такие признаки не должны проявляться в

одном человеке. Однако, на наш взгляд, это совсем не так. Если

исследовать условия, в которых они проявляются, то аналогич-

ные признаки можно обнаружить и у отдельного человека, так же

как и в скоплении людей, с тем лишь различием, что массе они,

естественно, присущи в гораздо большей степени вследствие дей-

ствия целого ряда социально-психологических механизмов. Ут-

рируя, можно сказать, что в определенной обстановке (опасность,

нестабильность) отдельный человек также может впасть в со-

стояние толпы, в котором, например, он действует необдуманно,

аффективно, не учитывая последствий.

Как нам представляется, сейчас в России именно такая ситуа-

ция, и существующие особенности (о которых мы писали выше)

сформировали специфический социально-психологический тип

личности, который в основном и несет характеристики человека

толпы, «массы». Это означает, что каждый посетитель, клиент,

появляющийся на пороге любой организации, является в той или

иной степени носителем таких характеристик, которые присущи

толпе. Подобные характеристики сформированы не только ны-

нешней ситуацией, но подготовлены прошлым нашего общества.

Мы имеем в виду явления социальной деформации и социальной

патологии [83], поэтому в большей степени они проявляются у

людей старшего поколения и у тех, которые находятся в соответ-

ствующей ситуации (ситуация резкого ограничения возможно-

стей, низкий материальный статус, и т. д.), а таких у нас в стране

большинство (взять хотя бы пенсионеров, врачей, учителей, ра-

ботников предприятий, и т.д.).

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-16-320.jpg)

![17

3. Социально-психологические механизмы

«массового поведения»

и их использование в общении

Чтобы строить эффективное взаимодействие в деловом об-

щении в любых видах деятельности, включающих в себя работу с

населением, необходимо, конечно же, представлять социально-

психологические особенности населения и механизмы, лежащие в

основе поведения толпы, массы, а значит, и «человека толпы».

Впервые наиболее четко механизмы, с помощью которых по-

рождаются свойства толпы, были описаны Г. Лебоном [61]. Од-

нако прошедшие десятилетия особенно не продвинули решения

проблемы. Обобщая работы в этой области, можно отметить, что

обычно выделяют следующие механизмы, с помощью которых

порождаются названные свойства толпы и «человека толпы»:

– анонимность,

– заражение,

– внушение,

– уподобление и обособление, или «мы» и «они».

Попытаемся кратко рассмотреть содержание этих механиз-

мов. С другой стороны, эти механизмы можно рассматривать как

способы воздействия в процессе общения.

3.1. Деиндивидуализация

Анонимность, или деиндивидуализация, означает отнесен-

ность любых проявляемых действий к толпе, другим, но не к кон-

кретному человеку лично. В популярном учебнике Д. Майерса по

социальной психологии деиндивидуализация определяется как

утрата самосознания и боязни оценки, возникающей в групповых

ситуациях, которые обеспечивают анонимность и концентрируют

внимание на отдельном индивиде [68, с. 369]. В итоге это приво-

дит к тому, что вместе мы делаем то, чего не стали бы делать в

одиночку.

В настоящее время достаточно изучены обстоятельства, в ко-

торых возникает данное явление:

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-17-320.jpg)

![18

– размер группы: чем больше группа, тем больше ее члены

утрачивают чувство самосознания и с большей готовностью со-

глашаются пойти на крайние меры;

– физическая анонимность, т.е. сокрытие под специальной

одеждой своего лица и внешнего вида, например маскарад.

Сюда же можно отнести «эффект униформы», т.е. ношение

специальной одежды. Так, отряды ОМОН надевают маски не

только для того, чтобы их не узнали и не смогли мстить их семь-

ям, ближним и родственникам, но и с тем, чтобы вести себя более

раскрепощенно, меньше оглядываться на нормы, а больше вести

себя по ситуации. Однако, как показали исследования, в ситуации

анонимности человек в меньшей степени отдает себе отчет в сво-

их действиях и становится более восприимчивым по отношению

к ситуационным намекам, как негативным, так и позитивным

(цит. по [68, с. 372]).

Сравним два примера.

1) Это было в российском городе: гости дарили молодым по-

дарки, многие доставали конверты (заклеенные) и отдавали мо-

лодым. Молодые благодарили и, не глядя, складывали в место,

отведенное для подарков. Когда наутро открыли конверты, не-

которые из них были пустыми.

2) Свадьба в украинских селениях обязательно включает об-

ход с подносом всех гостей; при этом каждый открыто доста-

ет деньги и бросает на поднос. Как показывает практика, это

стимулирует людей и подталкивает давать всё большую сумму.

Возбуждающие и отвлекающие занятия или любые совмест-

ные действия: совместное скандирование, пение хором, поднятие

рук вверх, и т.д. Все это, как показывают исследования, помогает

деиндивидуализации (цит. по [68]). Прием наркотических и алко-

гольных средств также способствует деиндивидуализации. Воз-

никает практический вопрос: «Как ограничить действия этого ме-

ханизма?".

Деиндивидуализация снижается в обстоятельствах, повы-

шающих самосознание:

– перед зеркалом, когда человек может видеть себя и свое по-

ведение со стороны;

– на ярком свете;

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-18-320.jpg)

![20

отечественной психологии данная проблема рассматривалась в

работах Н.К. Михайловского, Л. Войтоловского, В. Бехтерева. В

советский период проблема затрагивалась в работах Парыгина,

Поршнева, Шерковина и Шороховой. Обычно под заражением

понимают распространение психического состояния одних людей

на других [98, с.10]. При этом заражение, как отмечает

Б.Ф. Парыгин, – «… всегда бессознательная невольная подвер-

женность человека определенным психическим состояниям, …

которая осуществляется через передачу психического настроя,

обладающего большим эмоциональным зарядом, через накал

чувств, страстей» [84, c. 149].

Классический пример заражения находим у В.М. Бехтерева,

который описывает, как оркестр не мог играть и захлебнулся

слюной, когда после поднятия занавеса оркестранты увидели че-

ловека, сидящего в первых рядах, жадно жующего лимон [10]. В

организационном контексте это заражение ритмом и темпом в

работе, энтузиазмом в работе, рабочим настроем и бодростью, ак-

тивностью и т.д. В ситуационно-ролевом общении это может

быть заражение напряженностью, которая отличает клиента (он

уже дважды получил отказ, его уже прогнали несколько раз от

одного чиновника к другому, и, наконец, еще один работник).

Чтобы возник эффект заразительности, необходимы наличие

контакта между людьми и эмоциональный заряд определенной

силы. (Если бы музыканты увидели человека, жующего хлеб, то

вряд ли возник описанный эффект.). Далее следует заметить, что

заражение носит, как правило, невербальный характер (зарази-

тельные ритуальные танцы, ритмическое движение, темп дейст-

вий, состояние, например, веселья или уныния).

Феномен распространения определенного эмоционального

состояния (т.е. заражения) объяснялся по-разному. В. Мак Даугал

объяснял тем, что выражение эмоций у одного человека ин-

стинктивно порождает аналогичную эмоцию у другого, с ним

взаимодействующего. Ф. Олпорт объяснял это явление через ме-

ханизм «кольцевой реакции» [98, с.12]. Например, когда человек

смеется, он стимулирует своим поведением других, другие тоже

начинают улыбаться, в результате первый человек (запускающий

эмоцию), видя результат своего действия, возбуждается еще

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-20-320.jpg)

![21

больше и тем самым стимулирует поведение других, и т.д. В ре-

зультате смех идет по нарастающей.

В отечественной психологии одним из первых закон распро-

странения эмоциональных реакций через наличие особой «реакции

заражения» по способу многократного «отражения» сформулиро-

вал Н. Михайловский на примере выступления оратора перед ау-

диторией [72]. Он сформулировал закон лавинообразного роста

эмоционального заряда вследствие того, что каждый слушатель

видит не только оратора, но и множество напряженных слушате-

лей. Отсюда, благодаря непосредственному контакту, возникает

процесс заражения общим психическим состоянием.

Б.Д. Парыгин выделяет две основные функции заражения как

способы группового воздействия: усилитель групповой сплочен-

ности [84, с. 260]; средство компенсации недостаточной органи-

зационной сплоченности. Именно эти функции часто сознательно

используются. Так, во времена Мао Цзэдуна в Китае на площадях

устраивали коллективные читки и прослушивание работ Мао с

ритмическими повторениями текста в толпе.

В нашей жизни мы часто встречаемся с подобным сознатель-

ным формированием «единомышленников» на презентациях ка-

кого-то нового продукта, вида услуг, и т.д. В литературе описаны

найденные на практике формы, способы «запуска» механизма за-

ражения. Одним из них являются аплодисменты [3, с. 164]. Таким

образом, в условиях организации каких-то массовых мероприя-

тий (автор присутствовал на создании маркетинговой сети по

распространению «гербалайфа», 1995 г.) различные характери-

стики незнакомых людей включаются в ситуацию заражения по-

средством слов: «Давайте вместе поаплодируем!». Атмосфера

меняется, появляется общее психическое состояние.

3.3. Внушение

Следующим механизмом, обеспечивающим массовидные осо-

бенности поведения и характеристики человека толпы, является

внушение. Это очень важный, если не ведущий механизм, посколь-

ку он направляет поведение толпы, человека толпы, группу. В тол-

пе резко возрастает внушаемость, которая проявляется в том, что

население или человек, к которому адресуют сообщение, некрити-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-21-320.jpg)

![22

чески воспринимает любые стимулы, призывы к действию и, в

итоге, способен совершить то, что противоречит его или их при-

вычкам. Внушение опирается на уверенность, сформировавшуюся

без логического доказательства, и переносится, или, точнее ска-

зать, автоматически распространяется, от индивида к индивиду, от

коллектива к личности, и наоборот» [12, с. 42].

В отечественной литературе вопрос о роли внушения в обще-

ственной жизни впервые поставил В.М. Бехтерев [11]. Внушение,

по его мнению, действует путем непосредственного прививания

психических состояний, не нуждаясь в каких-либо доказательст-

вах, фактах, логике.

Внушение как способ влияния одних лиц на других в процес-

се общения может происходить как намеренно, так и не намерен-

но. С точки зрения воспринимающего человека, внушение может

происходить с его ведома (поскольку «Он» и «другой» в резуль-

тате абсолютного доверия образуют «Мы», по Поршневу) или в

состоянии сниженного некритического внимания. Или иначе, в

ситуации внушения получение информации слушающим проис-

ходит при снижении или отсутствии контроля критической части

личности, т.е. вводится на неосознаваемый уровень. Источник

информации может находиться и вне (другой человек) и «внутри»

(собственные ощущения, самоприказ, собственное я). Только

нужно найти способы снижения внимания, его раздвоения, и т.д.

Этим часто пользуются мошенники, воры. Пример: пьяная полная

женщина в троллейбусе то на кого-то падала, то наступала кому-

то на ноги. В троллейбусе поднялся шум, пассажиры стали ру-

гаться между собой и с этой женщиной. Наконец, она «вывали-

лась» на одной из остановок. Троллейбус поехал дальше, все об-

легченно вздохнули, и тут-то начали раздаваться отчаянные воз-

гласы: «Меня обокрали, сумку порезали». Пока отвлекалось

внимание, напарник пьяной женщины «шарил» по сумкам. Тако-

ва технология снижения или, скорее, отвлечения внимания.

Внушаемость как психическое состояние человека включает

ряд образований:

– первичная, или психомоторная, внушаемость, суть которой

состоит в готовности воспроизводить движение на основе некри-

тического подражания. Оказывается, знание этого вида внушения

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-22-320.jpg)

![23

нам дает ряд практических следствий. Воспроизводя позу партнера

по общению, Вы лучше чувствуете его эмоциональное состояние,

кроме того, Вы этим сигнализируете человеку на бессознательном

уровне, что Вы с ним согласны, и он Вам нравится. Таким образом,

если нам нужно установить полное взаимопонимание и непринуж-

денную атмосферу со своим подчиненным, с трудным клиентом и

т.д., для начала нужно попытаться скопировать его позу [88, c.196].

Так известно, что великий мастер по политическим переговорам

Джоу Энлай обладал необычайной способностью добиваться сво-

их целей. Кадры, запечатлевшие встречи Джоу Энлая со своими

партнерами по переговорам, часто выхватывают элементы психо-

моторной подстройки к партнеру: например, подлаживание к рит-

му и способу шагания партнера и т. д. Все это позволяет влиять на

партнера через механизм внушения. Известный фильм «Иван Ва-

сильевич меняет профессию» запечатлевает такое влияние на пре-

следователей «мнимого царя»: стрельцы долго бегают за «мнимым

царем» и его слугой, повторяя фактически то, что делают убегаю-

щие, и когда они подбегают к краю стен кремля и делают «обман-

ное» движение, спрыгивания вниз, то преследователи, не задумы-

ваясь, прыгают вслед;

– готовность к восприятию и запоминанию предлагаемой ин-

формации. Это уже более высокий уровень влияния на человека;

– престижная внушаемость, которая приводит к изменению

мнения под влиянием информации о том, что носитель престижа

разделяет иное мнение.

В обыденной психологии люди чисто смешивают внушение и

гипноз. Гипнотическое внушение является одним из видов вну-

шения. Еще В.М. Бехтерев писал о том, что внушение осуществ-

ляется не только в гипнозе, но и в бодрствующем нормальном со-

стоянии. В научной литературе выделяют несколько видов или

форм внушения:

– в гипнотическом сне;

– в естественном сне;

– в бодрствующем состоянии;

– самовнушение, т.е. внушение направленное на самого себя

(самоободрение, самоприказ, самовозбуждение, запрещение, или,

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-23-320.jpg)

![24

как сейчас часто говорят: «Даю установку себе самому (ой)» [27,

57, 89, 90].

В практике управления, в любом виде общения, в конфликт-

ном взаимодействии, а тем более в ситуационно-ролевом общении

мы встречаемся наиболее часто с внушением в бодрствующем со-

стоянии и с самовнушением. В настоящее время самое серьезное

внимание уделяют внушению в бодрствующем состоянии [57].

Значительным вкладом в развитие этого направления явилось

«нейролингвистическое программирование», в русле которого

сформировались основные положения так называемого эриксони-

анского гипноза. По существу, это гипноз в бодрствующем со-

стоянии. В настоящее время сложившаяся в этом направлении

психотехнология воздействия на человека используется в рекламе,

прессе, политических процессах (выборы, повышение рейтинга

политических деятелей), часто с целью откровенной манипуляции

сознанием и поведением населения [83, с. 352 - 374].

Эриксонианский гипноз и нейролингвистическое программи-

рование опираются в значительной степени на следующие поло-

жения. Во-первых, они являются практическим следствием тео-

рии И.П. Павлова по физиологии высшей нервной деятельности,

прежде всего используется учение о «сочетательных рефлексах»

или об условных рефлексах. И здесь надо вспомнить образование

условного рефлекса. Если собака голодна и видит пищу, то у нее

начинает выделяться слюна и желудочный сок. При сочетании

этого момента с любым посторонним раздражителем (свет, звук и

т.д.) возникает устойчивая связь, которая называется условным

рефлексом. Теперь нейтральный раньше для собаки стимул (свет)

начинает запускать все сопутствующие рефлексу реакции. Чело-

век отличается от животных тем, что эти реакции у него образу-

ются значительно быстрее, и часто после первого раза. Так, под-

вергшись нападению в темном подъезде, человек может сохра-

нять это ощущение очень долгое время. Как рассказывала одна

клиентка, она в течение года, заходя в подъезд, испытывала страх

и не могла подниматься по лестнице спиной к входной двери, а

шла вверх по лестнице боком, чтобы видеть, что за спиной нико-

го нет. В повседневной жизни мы встречаемся с огромным коли-

чеством неосознаваемых нами условных рефлексов. На воспроиз-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-24-320.jpg)

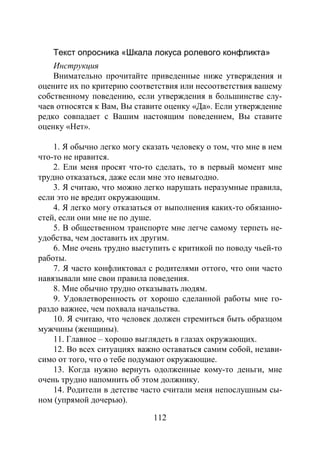

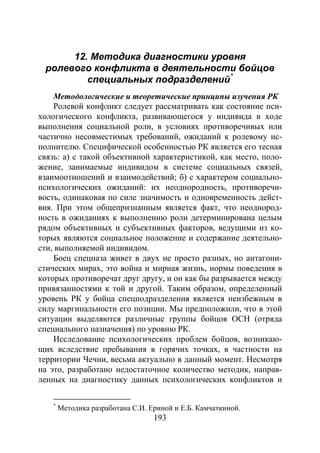

![26

2. Исключение отрицаний, т.е. говорите

партнеру то чего Вы от него хотите,

вместо того, что он не должен делать

Вам лучше по этому вопросу обра-

титься к И.И. Иванову, это по его

части.

Спокойнее, я всех приму

3. Использование обобщающих слов ти-

па: все, каждый, всегда, любой, никто,

никогда, обычно

Каждый знает, что в таких случаях

обычно помогает то-то и то-то.

Любой на моем же месте сделал бы то

же

4. Связывание фразы в одно целое

с помощью оборотов:

а) «чем … тем»,

б) использование оборота «в то время

как …» и союза «и» для связывания фра-

зы в целое

Чем внимательнее Вы меня слушае-

те, тем больше приемов работы с

людьми Вы увидите и почувствуете.

Чем скорее Вы перейдете к фактам,

тем быстрее мы начнем решать Ва-

шу проблему

5. Использование оборотов типа: «Вы

будете выглядеть и чувствовать себя хо-

рошо»

См. пункт 4а, первый пример

6. Составление оборотов речи, указы-

вающих на время или последователь-

ность действий: до того как; после того

как; в течение; по мере того как; прежде

чем; когда; в то время как; и т.п.

В следующий раз, перед тем как идти

ко мне, возьмите такие-то справки …

И после того как Вы все это сделае-

те, ...

В отечественной науке не проводился достаточно серьезный

анализ теории и практики НЛП. Работа в этом направлении лишь

предстоит. Однако имеющиеся в литературе обзоры подобных

работ на материале зарубежных исследований больше ставят во-

просов, чем дают ответов [17, с. 117 - 127]. Вместе с тем основ-

ной вывод этих работ состоит в том, что способность общающих-

ся «отражать», «отзеркаливать» различные характеристики парт-

неров по общению способствует образованию эмпатических

взаимоотношений:

– переход от одной сенсорной модальности к другой в ходе

общения облегчает понимание одного и того же вопроса в ходе

взаимодействия;

– внимание к речевой стороне общения помогает сделать

свои высказывания более отточенными, что способствует более

эффективному пониманию и воздействию на человека [17, с. 126 -

127]. С этой целью можно использовать типовые речевые страте-

гии, позволяющие снизить сопротивление партнера по общению

и повысить его внушаемость.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-26-320.jpg)

![28

даже при названии лекарств «методику рассеянного внушения»

[26, с. 128]. Попытайтесь найти основные элементы, объясняющие

феномен повышенной внушаемости.

Ниже описаны некоторые приемы (техники, снижающие со-

противление партнера по общению).

Техника согласия по инерции, или согласие на несогласие.

Иногда её называют «техника трёх "да"».

К руководителю пришёл работник и просит повышения зара-

ботной платы. Повышение не предусмотрено. Приводим состо-

явшийся диалог:

– Вы у нас работаете один год?

– Да.

– Это небольшой срок.

– Да.

– С вопросами, которыми занимается ваш отдел, вы полно-

стью ещё не ознакомились?

– Да.

– Вам поручают менее сложные задания, чем вашим коллегам?

– Да.

– Вы часто консультируетесь относительно того, насколько

правильно вы выполняете поручения?

– Да.

– Вы у нас ещё будете работать?

– Да.

– Со временем вы, конечно, наберетесь опыта.

– Да.

– Тогда мы и повысим вам заработную плату.

– Да.

Эта техника работает тем эффективнее, чем больше положи-

тельных ответов получено, до того как задан значимый для вас

вопрос. Помимо множества «да» необходимо иметь одинаковую

для всех вопросов или утверждений интонацию, т.е. нельзя выде-

лять голосом, то, что важно для вас. Это трудно, так как голос

может выдать нас непроизвольно.

Приём работает за счёт того, что Вы даёте человеку возмож-

ность посоглашаться сначала с чем-то, что есть в его опыте (ино-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-28-320.jpg)

![30

Снижение внимания и падение критичности сознания проис-

ходит за счёт чередования разных тем и вопросов по ним. Это об-

легчает введение в трансовое состояние (или внушение в бодрст-

вующем состоянии). Фактически здесь идёт «игра» на раздвоении

внимания. В организационном контексте этот приём используется

примерно так.

Бухгалтер и администратор. Бухгалтер приходит с просьбой

подписать финансовый документ. Подходит к руководителю,

«нависает» над столом, кладёт бумагу для подписи и в это время

говорит: «А вы знаете, у нашей Марии Ивановны (одна из со-

трудниц) муж-то ... . Я это хочу сказать только вам по секрету».

Пример, кстати, получен от реального руководителя, которая ис-

пытывает трудности в общении с бухгалтером. Описание взаимо-

действия выявило ряд условий, снижающих критичность со-

знания. Подумайте и предложите руководителю формы защиты

от такого общения.

Техника реактивного сопротивления.

В основе лежит мотив защитить или восстановить своё ощу-

щение свободы. Возникает, когда кто-то угрожает нашей свободе

действий [68, c. 305]. Это специальная постановка вопроса, вызы-

вающего негативную реакцию или реакцию нонконформизма (ре-

акция наоборот). Например, подростку говорят: «Спорим, ты не

сможешь сделать …». И подросток пытается это делать. Опытные

руководители, чтобы предупредить многочисленные вопросы, свя-

занные с несогласием, идущим от определённых людей, часто го-

ворят, заканчивая подробное объяснение своей позиции: «Ну, те-

перь, как всегда, вопросы от Ивана Ивановича». И тот молчит.

Этот приём используется всюду, например при сборе подписей.

Вас останавливают и просят подписаться под каким-то воззвани-

ем. Пока Вы думаете, подходит другой человек и начинает громко

возмущаться: «Следует категорически всё это запретить». И Вы

быстро подписываете лист. Клинические психологи используют

принцип реактивного сопротивления, приказывая вести себя так,

как ему не следовало бы. Упираясь, пациент делает то, что от него

нужно.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-30-320.jpg)

![31

В практике продажи товаров мы часто наблюдаем этот прин-

цип: «Это, видимо, слишком дорого для вас».

В общении родителей с детьми часто возникают ситуации

типа:

Мать: Надевай эти брюки сейчас же!

Сын: Я не буду надевать эти страшные штаны.

Отец: Правильно, а то будешь ходить, как страшилище, и

всех пугать.

Сын (одеваясь): Я страшилище, я всех напугаю.

Исследования и наблюдения показали, что некритическая

внушаемость может быть у всех без исключения людей, но в раз-

ной степени:

– у детей много больше, чем у взрослых;

– у людей утомленных и истощенных – сильнее, чем при хо-

рошем самочувствии;

– при страхе, растерянности, неуверенности – сильнее, чем в

спокойном, бодром состоянии.

Повышенная внушаемость наблюдается:

– у людей, не обладающих достаточно развитой способно-

стью к самостоятельному логическому мышлению. Так, внуше-

ние дает большой эффект в аудитории с невысокими познава-

тельными способностями [58, с. 458];

– у людей, не уверенных в себе, с низкой самооценкой;

– у людей, поддающихся ситуативному настроению [89,

с. 157];

– при наличии ожидания чего либо или, в терминах социаль-

ной психологии, установки, т.е. готовности к действию или вос-

приятию определенным образом также делает внушение более

эффективным. Как показали исследования А.А. Бодалева, уста-

новка также повышает внушаемость аудитории, человека. Мы

имеем в виду известные эксперименты с демонстрацией одного и

того же человека в разных ролях: преступника, героя, писателя и

т.д., аудитория воспринимала человека так, как его представлял

экспериментатор, в зависимости от этого менялось описание1

1

Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. Л.: Изд-во ЛГУ, 1965.

;

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-31-320.jpg)

![32

– недостаток активного внимания (например, человек устал,

находится в комнате, где громкая музыка, речь и т.д.). Иногда

специально снижают активное внимание через детализацию, оби-

лие информации, не относящейся к теме, одновременное говоре-

ние. Последнее рассматривают как манипулятивный прием;

– положительная оценка внешности человека (когда мы гово-

рим: он обаятельный человек). Как правило, стихийно признан-

ные лидеры имеют более высокий рост и вес, чем другие. Есть

данные о том, что чересчур низкий рост и большой вес могут ос-

лабить силу аргументов)2

– повторение информации, а также изменение способа повто-

рения, тоже способствует повышению внушаемости и делает

внушение более эффективным;

;

– недостаток профессиональных знаний при выполнении

своих обязанностей в сочетании с дефицитом времени и присут-

ствием других также создают условия для реализации механизма

внушения [2, 100].

Важнейшим условием эффективности внушения является ав-

торитетность источника информации, престижность, авторитет

внушающего в глазах внушаемого. Так, почти не поддаются вну-

шению люди со стороны тех лиц, которых оценивают ниже себя.

Приведенный ниже пример хорошо иллюстрирует описывае-

мый фактор внушаемости.

В одной из ярославских школ произошел следующий случай.

Приятный молодой человек с фотоаппаратом и камерой пришел к

директору школы, сказал, что он кинооператор из группы

Н. Михалкова, который снимает сейчас фильм, и что он отбирает

девушек на главную роль. Для этого молодой человек попросил у

директора разрешения посмотреть старшеклассниц с тем, чтобы

отобрать кандидатуры на роль героини. При этом просмотр он

хотел провести не просто в школе, а в движении на стадионе. По

указанию администрации девушки прошли с молодым человеком

на стадион. Там он их попросил подвигаться для начала в верхней

одежде, а потом сказал, что ему важно посмотреть пластику их

2

О феномене влияния см.: Погольша В.М. Межличностное общение.

СПб., 2001. С. 155 - 168.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-32-320.jpg)

![33

тела, поэтому попросил снять кофточки, а заодно и все украше-

ния. Показал место, куда можно сложить одежду, и предложил

подержать украшения. Пока они двигались, он сказал, что на ми-

нуту отойдет в тень за школу, так как что-то с камерой. Естест-

венно, как догадался уже читатель, девушки очень долго его жда-

ли, но напрасно. Молодой человек ушел вместе с украшениями.

Надо подчеркнуть, что апелляция к такому популярному актеру и

кинорежиссеру сделала свое дело. Никто не спросил у мошенника

даже документов.

Существуют и объективные характеристики ситуации, в ко-

торых внушаемость достигает максимума: необычная обстановка,

не характерное для человека время бодрствования (например,

ночь) экстремальная ситуация (террористический акт, любая ка-

тастрофа, потеря близких, и т.д.). Наряду с необычными ситуа-

циями можно назвать и самые обычные типа долгое ожидание,

стояние в очереди, знакомый путь или маршрут, когда внимание

снижается и мы «уходили в себя».

В общении с большой группой надо учитывать повышенную

внушаемость человека в массе. Примерно 10 – 15 процентов на-

ходящихся в толпе людей обладают, по данным психотерапевтов,

повышенной внушаемостью и сверхвнушаемы [26, с. 94] изна-

чально, а учитывая внушение как социально-психологический

механизм массового поведения, можно говорить о том, что к этой

части людей, в случае если с ней будет говорить авторитетный

человек, присоединится еще какая-то часть. Таким образом, часть

аудитории будет завоевана изначально.

Как показывают исследования [98, 121], некритическому вос-

приятию, усвоению и принятию самой невероятной информации

предшествуют аномальные состояния сознания в результате соци-

альной напряженности (начавшийся в конце 80-х – начале 90-х го-

дов системный кризис в России привел к резкому росту социаль-

ной напряженности). Подобные ситуации характеризуются тем,

что в них отсутствуют надежные критерии оценки обстановки, в

итоге, люди проявляют повышенную готовность принять вну-

шающее воздействие. Экспериментальные и эмпирические иссле-

дования (Кентрил, Джанис) показали: в стрессовых ситуациях

внушаемость достигает максимума. Это происходит в силу того,

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-33-320.jpg)

![34

что внешне неупорядоченные в какую-либо привычную систему

факты не поддаются пониманию человека (в ситуации горя, ломки

ценностей, кризиса и т.д.), и он ищет внешнего управления. Моти-

вация поведения такова: «Я не знаю, как быть и что делать, но,

может, знают другие или кто-то другой, например политический

лидер, руководитель, командир и т.д.».

Доктор медицинских наук, известный психиатр Л.П. Гримак,

занимающийся более четверти века лечебным гипнозом, в интер-

вью газете «Труд» в 1990 году сказал, что начиная с момента пере-

стройки в нашей стране произошел колоссальный рост внушаемо-

сти людей. В результате у нас образовался своеобразный генотип

человека, новая «порода» высоковнушаемых людей. В этом плане,

по его мнению, работали долго, старательно вырубая все, что не

поддавалось внушению свыше, да плюс алкоголизация, которая

усугубляла этот процесс. На этом же «круглом столе» доктор пси-

хологических и кандидат медицинских наук, профессор В.И. Ле-

бедев отметил, что рост внушаемости особенно заметен на детях,

психика которых более уязвима.

Завершая проблему использования внушения как социально-

психологического механизма влияния и его роли в общении во-

обще, и в особенности в социально-ролевом общении, кратко

остановимся на теориях внушения. По мнению В.М. Бехтерева,

внушение осуществляется на основе заражения [10]. Однако есть

и теория рационального внушения, суть ее в том, что человек ме-

няет не свои суждения и оценки, а лишь объект суждения и оцен-

ки. Эта замена или подмена происходит как результат того, что

внушающий (коммуникатор) или человек, передающий сообще-

ние, создает контекст и определенную интерпретацию. Он как бы

вписывает героя, событие в определенную рамку. Отсюда появи-

лась комментированная пресса. Например, показ политического

лидера на фоне хороших дел: стройка, возведение домов и т.д.

или, наоборот, на фоне разрухи.

Внушение – это функция социальной ориентации в среде, и

если человеку трудно, то он ищет, кто может вывести его из этой

ситуации [68, 98].

Внушение – это проявление «внутренней конформности че-

ловека», уступая давлению другого, группы, авторитета, он раз-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-34-320.jpg)

![35

деляет мнение других, боясь остаться в изоляции и обнаружить

свою некомпетентность [68].

И наконец, внушение, по мнению Б.Р. Поршнева, – высшая

степень доверия человеку, когда «он» и «другой», сливаясь пси-

хологически, образуют «мы».

3.4. Уподобление и обособление

Попытку описать социально-психологические механизмы мас-

совидного поведения мы находим в работах Б.Ф. Поршнева [89,

90]. В основе действия толпы, по его мнению, проявляется наибо-

лее древний по своему происхождению социально-психоло-

гический механизм: противопоставления «мы» и «они», или «упо-

добления» и «обособления». Этот механизм лежит в основе фор-

мирования сознания общности, которая была так необходима для

выживания человека на разных этапах его развития. Первоначаль-

но чувство общности проявляется в форме противопоставления

членов одной конкретной группы по отношению к представителям

другой группы, т.е. «они» первичнее, чем «мы». И лишь затем

складывается самосознание «мы» как осознание внутренней общ-

ности, близости членов данной группы. Но и на этой стадии созна-

ние «мы» продолжает нести в себе в той или иной степени проти-

вопоставления членов одной группы другим группам.

По мнению Б.Ф. Поршнева, субъективное деление на «мы» и

«они» создается на основе ощущения негативных эмоций, т.е.

толпа создается главным образом на основе противопоставления

данной общности людей объекту недовольства, страху, боязни.

Толпу делает общностью то, что она «против», против «них» [49,

с. 165]. Отсюда субъективное деление на «Мы» и «Они» в усло-

виях толпы трансформируется в суждения «Мы – хорошие»,

«Они – плохие», а плохие уже потому что «не такие понятные,

как мы», кроме того, «они» – «не люди», а поскольку «они» не та-

кие как «мы», скорее всего, их следует опасаться, а значит, про-

явить какие-то устрашающие действия или агрессию против

«них» [79, с.134]. Этим объясняется необычайная агрессивность к

«другим» и «конформизм» к «своим».

Отсюда и практическое следствие при воздействии на толпу:

попытки введения в толпу «чужих», или нахождение антагони-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-35-320.jpg)

![36

стических групп в толпе (например, рядом находятся группы про-

тивоположные по своим взглядам, позициям и т.д.) составляют

предпосылку к массовым беспорядкам. Пожелания типа: «разба-

вить толпу своими группами» значит – дать повод к проявлению

агрессии по отношению к «чужаку». Плачевные последствия в

нашем обществе уже наблюдались по этому поводу в майских

демонстрациях в 90-е годы прошлого века.

Эту стратегию можно отнести к манипуляции (вид – провока-

ция), цель которой часто видится в уничтожении «двух врагов» их

же руками, т.е. скрытый мотив: «толкнуть к тому, чтобы "они" пе-

ребили или уничтожили друг друга»... Для избегания различного

рода эксцессов лучше разводить эти группы, толпы и т.д. Сейчас

уже этот прием отработан на практике: например, во избежание

беспорядков, при шествиях жестко определяют место и время

«своих» и «чужих». С другой стороны, если хочешь, чтобы тебя

признали, стань «своим», т.е. уподобься тем, с кем ты живешь, го-

воришь, раздели мнение, позицию, поведение, позу (см. рис. 1).

Так, если Вы случайно попали в толпу, против которой ис-

пользуют специальные части, или она находится под властью

террористов, первым правилом поведения в ней является, по мне-

нию Д.В. Ольшанского [92], замирание в любой позе. Исходя из

того, что массовые беспорядки подавляются чувством страха, вы-

зываемого у толпы, имитация переживания сильного страха, ужа-

са или покорности убеждает субъекта, осуществляющего наси-

лие, в том, что сопротивление подавлено, и задача на подчинение

другого решена.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «конфликтное население». Раскройте

термин и объясните особенности и причины введения этого понятия.

2. В чем Вы видите дискуссионность понятия «конфликтное населе-

ние»?

3. Какие основные типы социально-психологических конфликтов Вы

можете назвать в зависимости от уровней общения?

4. Как Вы понимаете, что такое «социально-неперсонифицированные

виды конфликтов»?

5. Раскройте понятие «личностно-институциональные виды конфлик-

тов» и приведите свой пример.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-36-320.jpg)

![39

Глава 2. Психологические теории «человека

толпы» и способы взаимодействия

с конфликтным населением

1. Бихевиоральный подход

Расширение в настоящее время диапазона ситуаций, в которых

мы встречаемся с психологией толпы, более того, появление «че-

ловека толпы» (т.е. несущего в себе основные социально-

психологические особенности толпы), как модального типа лично-

сти3

Однако многие психологи, как прошлого, так и настоящего,

скептически относятся к мысли о возможности управления тол-

пой. Так, например, Г. Лебон выразил эту идею следующим обра-

зом: «Знание психологии толпы составляет в настоящее время

последнее средство, имеющееся в руках государственного чело-

века. Не для того, чтобы управлять массами, так как это уже не-

возможно, а для того, чтобы не давать им слишком много воли

над собой» [62, с. 159]. Обобщая существующие позиции, можно

говорить скорее не об управлении, а о возможности ограничения

действий толпы. Поскольку вопрос о взаимодействии с толпой

представляется актуальным не только на уровне уличных шест-

вий, но и на уровне групп клиентов, посетителей и отдельных

людей, попытаемся описать возможные подходы к проблеме.

, выдвигают два взаимосвязанных вопроса: теоретический –

чем объяснить такие изменения? и практический – как управлять,

воздействовать на толпу и «человека толпы»? а может быть, во-

прос можно поставить более корректно: как с ними взаимодейст-

вовать? Решение последнего вопроса невозможно без ответа на

первый и, в конечном итоге, понимания социально-психологи-

ческих механизмов функционирования толпы. Постараемся рас-

смотреть эти вопросы во взаимосвязи.

3

Модальная личность – наиболее часто встречающийся или наиболее

массовый тип личности в данной культуре.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-39-320.jpg)

![40

Самый разумный вывод – не допускать развития такого явле-

ния, как толпа, в значительной степени это касается действующей

агрессивной толпы. Для этого нужно хотя бы представлять, чтó

лежит в основе такого поведения. Популярным подходом, объяс-

няющим подобное поведение, в том числе массовые беспорядки,

социальные конфликты, социальную напряжённость, поведение в

толпе (стихийное поведение), является концепция фрустрации –

агрессивности, разработанная Дж. Доллардом и Н. Миллером, в

рамках бихевиорального подхода в психологии (бихевиоральная

теория объяснения поведения человека в толпе) (цит. по [4]).

Авторы развили идею Фрейда о связи фрустрации и агрессии.

Они выдвинули гипотезу о том, что наличие агрессивного поведе-

ния всегда предполагает существование фрустрации, и наоборот,

существование фрустрации всегда ведет к некоторой форме агрес-

сии. Фрустрация понимается как любое условие, блокирующее

достижение какой-то цели (невозможность удовлетворить какую-

то потребность или желание). Агрессия определяется «как поведе-

ние, цель которого – разрушить, сместить фрустрирующий блок»

[98]. Отсюда вывод: контролировать это явление с тем, чтобы не

допустить его возникновения.

Второе важное положение этого подхода связано с понятием

«смещенная агрессия», т.е. агрессия, направленная не против не-

посредственного источника фрустрации, а на какой-либо другой,

как правило безобидный, объект, в том числе, например, на вооб-

ражаемых, а не реальных виновников агрессии. Отсюда всё сме-

тающая на своём пути разрушительная сила толпы. В дальнейшем

такая неразрывная связь между агрессией и фрустрацией была

поставлена под сомнение [4]. Однако мы согласны с Г.М. Анд-

реевой, Н.Н. Богомоловой и Л.А. Петровской, что «… в настоя-

щее время неверно было бы отбросить рассматриваемую теорию.

Скорее более правильно говорить о ее надстраивании, о различ-

ных дополнениях к ней» [4, c. 55]. Для нас представляется важ-

ным, что сама идея социальной фрустрации является актуальной

для понимания явлений массового процесса, социального кон-

фликта и массовидного стихийного поведения в современной

России.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-40-320.jpg)

![41

Именно этот аспект «срабатывает» на нашем населении. До-

веденное до крайности, оно идет на все: на голодовки с леталь-

ными исходами и на отчаянные поступки. Вспомним хотя бы

случай, когда крановщик башенного крана влез на стрелу и по-

требовал выдать ему невыплаченную заработную плату за не-

сколько месяцев. Понятным поэтому является вывод: не допус-

кать возникновения толпы посредством контроля условий, соз-

дающих чувства социальной фрустрации, недовольства, отчаяния,

безысходности.

В этих случаях поможет мониторинг факторов возникнове-

ния толпы. В литературе описаны следующие условия возникно-

вения толпы:

– долговременные факторы, относительно длительные дейст-

вия, создающие высокий уровень нервно-психической напряжен-

ности. В настоящее время их довольно много;

– ситуативные условия – это поводы, обостряющие долго-

временные факторы и способствующие «взрыву». Например, до

пенсионеров дошли слухи, что обсуждается проект оплаты пен-

сий перечислением на сберкнижку, и это в период, когда задерж-

ки пенсий составляли 1,5 - 2 и более месяцев. Это привело к тому,

что департамент социального обеспечения в один день получил

около 25 тысяч заявлений пенсионеров с просьбой отказаться от

этой процедуры;

– уровень развития политической культуры – имеются в виду

опыт, традиции цивилизованного решения социальных проблем,

т. е. диалоги с властью, обсуждения, обжалование через суд не-

правомерных действий, вынесение через своих представителей

(кандидатов, которым отдали свой голос на выборах) на обсуж-

дение «больных» вопросов в Государственную Думу, и т. д. [98].

Данные условия возникновения толпы нашли отражение в сле-

дующей формуле:

Степень вероятно-

сти массовых бес-

порядков

=

Степень обостренности социально-

экономических проблем

Уровень развития политической

культуры

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-41-320.jpg)

![42

Из формулы видно, что, если контролировать условия, соз-

дающие чувства социальной фрустрации, недовольства, отчаян-

ности, безысходности и т. д., можно влиять на феномен толпы.

Этот контроль может осуществляться посредством экономиче-

ского и социального инструментария. Например, понятно, что ес-

ли пенсия, минимальная зарплата и т.д. меньше минимального

прожиточного уровня, то это создает напряженность.

Анализ общественного мнения и настроения также является

определенным индикатором социальной напряженности и тера-

певтической процедурой одновременно. Мы высказали свое мне-

ние и успокоились: «Теперь-то они знают все». Учитывая ограни-

ченность рамок пособия, мы не будем подробно развивать эти

направления, тем более что здесь решение многих проблем выхо-

дит на государственный уровень. Но что же делать, если условия,

создающие социальную фрустрацию, не снимаются, и, естествен-

но, растет напряженность населения, как часто у нас в жизни бы-

вает.

Обобщая случаи подобных социальных конфликтов, можно

говорить о том, что они, как правило, носят локальный характер

(однако могут давать цепную реакцию, например, серия голодо-

вок), выражают социальный протест против существующих усло-

вий жизни, часто проявляются в стихийных формах поведения и

вызваны общими противоречиями данной социальной структуры

нашего общества. К настоящему времени сложились универсаль-

ные приемы воздействия на население в таких ситуациях [151].

Существует особая тактика погашения этих конфликтов в зави-

симости от стадий протекания. На первой стадии наиболее эф-

фективными средствами являются:

1. Убеждение народа, что существующие порядки либо хо-

роши, либо являются единственно возможными.

2. Дезинформация о реальном положении дел. Например,

редкие положительные примеры приводятся как иллюстрация

общей ситуации, а информация о реальных проблемах резко ог-

раничивается. Особенно хорошо это видно по нашим СМИ, когда

очень подробно дается информация о положении дел и ситуации

в США, Европе. С этих сообщений начинаются часто последние

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-42-320.jpg)

![44

2) во главе – лидер-карьерист или лидер-стяжатель – кон-

фликт разрешается в результате компромисса: каждый получает

свое;

3) при лидере-критикане конфликт чаще всего заканчивается

избавлением от этого лидера, иногда заменой руководителя.

Для того чтобы почти любой конфликт мог быть полезным

для обеих сторон, нужно соблюсти следующие условия:

1. Бороться нужно не против оппонента, а против условий,

вызвавших конфликт. Для этого нужна добрая воля и доверие,

только это может принести положительные результаты.

2. Необходима свобода выражения мнений, дискуссии. Это,

во-первых, позволяет выявить реальные проблемы на ранних ста-

диях их появления, а во-вторых, это ведет к большому количеству

мелких конфликтов между элементами социальной системы и не

дает ей разделиться на две большие враждующие группировки.

Такое деление очень опасно для социальной системы, поскольку

нет посредников и нет смягчающей среды между конфликтую-

щими частями.

3. Необходимо позволить конфликтующим группам органи-

зоваться, выбрать лидеров и выдвинуть свои требования. Только

при таких условиях переговоры с этими группами могут быть ре-

зультативными и можно добиться компромисса.

4. Необходимо придерживаться определенных правил в кон-

фликте, которые помогли бы его успешно разрешить. Например,

цели борьбы необходимо определять таким образом, чтобы их

можно было бы разделить на ряд подцелей. Вероятно, частью

этих подцелей придется пожертвовать в процессе переговоров,

для того чтобы достичь цели. Такие «делимые» цели создают

«зону для переговоров». «Неделимые» же цели часто просто ис-

ключают переговоры и изначально ведут к конфликтам. Соблю-

дение этих и других условий, которые также обсуждаются, дают

конфликтующим сторонам хороший шанс провести успешные

переговоры [32].

И далее условия, способствующие быстрому нахождению со-

глашения, устраивающего обе стороны в ситуации переговоров:

- выработка протокола на основе поиска «зоны согласия»;

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-44-320.jpg)

![45

- эволюция первичных притязаний (чем выше привержен-

ность к исходным позициям, тем больше время и больше оши-

бок);

- если есть внутренние противоречия, то решения более креа-

тивны;

- способы воздействия: угрозы и обещания (действует и то и

другое).

Факторы, способствующие успешному ведению переговоров:

- временной – оказывает давление на стороны, побуждая их

идти на взаимные уступки (неопределенность момента окончания

переговоров, предупреждение о скором их завершении, введение

штрафных санкций за каждый раунд переговоров);

- позитивность отношений участников. Наилучшие результа-

ты с точки зрения выработки итогового решения демонстрировали

близкие друзья и благополучные супружеские пары, что объясня-

ется наличием установок учитывать взаимные интересы;

- наличие посредника: предполагается, что на предложение

третьего лица легче согласиться и пойти на уступки. Дело в том,

что наличие посредника элиминирует обычно наблюдающуюся

обратную зависимость между размером уступок и представлени-

ем человека о себе «как сильной личности», позволяя «сохранить

лицо»;

- представители сторон должны выступать не столько с пози-

ции своей групповой принадлежности, сколько с позиции единой

группы, пытающейся найти решение проблемы.

2. Инстинктивный подход

Обратимся к инстинктивной теории объяснения поведения

человека в толпе. Подход сложился на основе наблюдения ин-

стинктивного поведения человекообразных животных. Наиболее

ярким представителем подхода является этолог В. Дольник [31].

Исследования этологов показывают, что у обезьян есть специфи-

ческая форма поведения – «пошумелки». Они периодически при-

ходят в возбуждение, трясутся, подпрыгивают, сотрясают дере-

вья. Цель этого демонстративного поведения – показать соседним

группам мощь и единство своей группы. После участия в демон-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-45-320.jpg)

![46

стративном шуме (названном «пошумелки») каждый член группы

чувствует себя увереннее, особенно если его группа перекричала

соседние. От подобных предков нам, людям, как считает В.

Дольник, достались многие врожденные программы поведения.

Одна из них – потребность в групповых пошумелках

Механизмом создания единства в массовой пошумелке автор

считает ритм [31]. Если толпе удалось создать единый мощный

ритм, масса едина (вспомните рождение единого ритма из шума

аплодисментов в зале или на митинге). Создание единого ритма

входит как обязательный компонент в технологию создания лю-

бой общности: будь то презентация нового товара типа «герба-

лайфа», или клуб «Как похудеть?», или концерт какой-либо зна-

менитости – всюду для создания «Мы» используется или иниции-

руется ритм. Этому служат действия прихлопывания,

притопывания или призывы типа «Давайте похлопаем!».

.

В некоторых странах и в настоящее время, учитывая эту по-

требность, специально организуют «групповые пошумелки»: мас-

совые праздники, маскарады, клоунады и т. д. Например, в со-

временной Испании – в городах специально выделяют площадки,

на которых традиционно проходят подобные пошумелки, сбори-

ща. А раз в год в г. Реусе завешивают здания сетками, и затем

участники группового действия кидают друг в друга переспелы-

ми помидорами, т. е. это символическая боевая пошумелка. Одна-

ко цель подобных мероприятий скорее профилактическая, не

только показать мощь и единство своей группы, но и снять нако-

пленное напряжение, раздражение и т. д., т. е. достичь катарсиса.

У нас в стране последнее время стали популярны, например, дни

города, праздник на ночь Ивана Купалы, и т.д. Катарсис при этом

достигается двумя путями: сопереживанием в процессе наблюде-

ния (классический вариант по Аристотелю) и через действия уча-

стников помидорных баталий (по Морено). Таким образом, если

учитывать основные идеи этого подхода, то существующая по-

требность в пошумелках требует периодической реализации. От-

сюда необходимость их специальной организации с целью мир-

ного исхода. Справедливости ради скажем, что это «движение»

набирает темп. Так, у нас в стране (а также в городе, для пропа-

гандирования фирм, организаций, товаров и т. д.) стали популяр-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»](https://image.slidesharecdn.com/562-150606080859-lva1-app6892/85/562-46-320.jpg)

![50

9. В условиях опасности у людей появляется чувство зависи-

мости, которое проецируется на «значимых других» (командир,

начальник, и т.д.) [1].

Отсюда ряд практических следствий в работе с такой груп-

пой: выделение вожаков, активных; расщепление группы, и т.д.

(см. схему 2).

Обратим внимание на ключевые моменты взаимодействия с

конфликтным населением, отмеченные на схеме 2.

«Вся многолетняя практика, – как пишет В.В. Новиков, –

свидетельствует очень четко: позитивная социальная направлен-

ность неорганизованной массе не свойственна, из каких бы бла-

гих намерений она ни образовывалась. Неорганизованная толпа

способна только разрушать, никакой конструктивной, созида-

тельной деятельностью она не обладает.

Для того чтобы остановить толпу, нужна очень сильная пре-

града на ее пути. Практически повернуть ее назад возможно

только силой, значительно превосходящей своей организованно-

стью эту толпу. Но с остановившейся толпой уже можно разгова-

ривать. И тут появляется шанс направить ее, образно говоря, вле-

во или вправо, но только не в обратном направлении. Масса

должна продолжать свой путь, продолжать движение, но лучше

несколько в другую сторону. При этом, ей постоянно надо "под-

брасывать" новые идеи, уводящие от старых, вызвавших разру-

шительную мотивацию» [79, c. 139 - 140]. Из описания вырисо-

вывается следующий алгоритм управления толпой в целом:

1) остановить толпу; 2) сменить направление движения; 3) сме-

нить идею, лежащую в основе мотивации. Этот алгоритм про-

явился и в нашем опыте работы с группой фанатов.

С точки зрения воздействия на толпу представляет интерес

явление поляризации, т.е. тенденция к большой плотности скоп-

ления людей вокруг центра толпы и относительная разряжен-

ность скопления людей вокруг центра [98, c. 14]. Отсюда практи-

ческие следствия в воздействии на толпу: проникнуть в ядро че-

рез периферию и постепенно «растащить» плотное ядро.

На этом приеме основаны многочисленные воздействия на

толпу, которые мы наблюдаем в жизни. Так, В. В. Новиков опи-

сывает прием «растаскивания или раскалывания толпы с перифе-