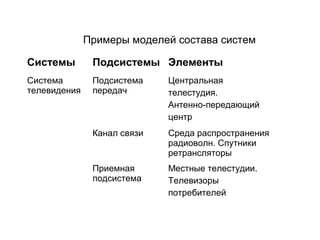

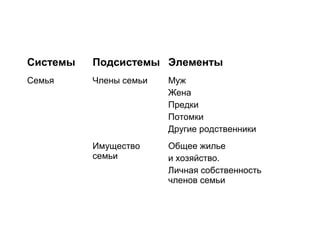

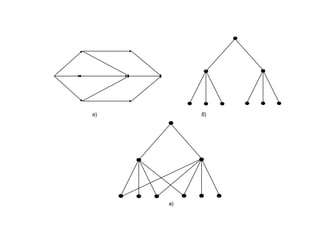

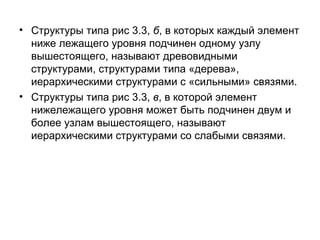

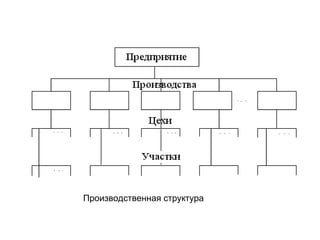

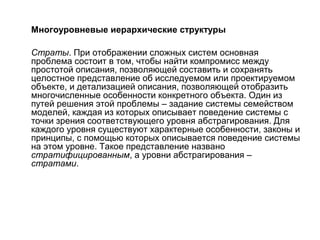

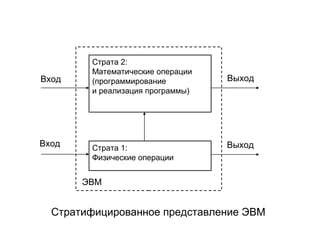

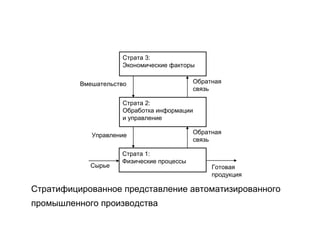

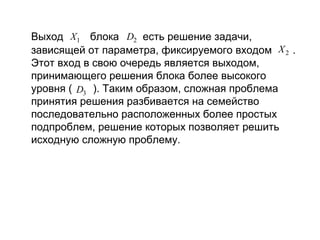

Документ описывает понятие модели системы и классифицирует модели на познавательные и прагматические, статические и динамические, а также абстрактные и материальные. Он также выделяет закономерности целеобразования и особенности моделей, такие как приближенность, адекватность и ингерентность. Важность моделирования подчеркивается как ключевой этап деятельности, а также рассматриваются разные типы структур и их применение в системном подходе.