More Related Content

More from TOSMOS(東京大学現代社会研究会)

More from TOSMOS(東京大学現代社会研究会) (20)

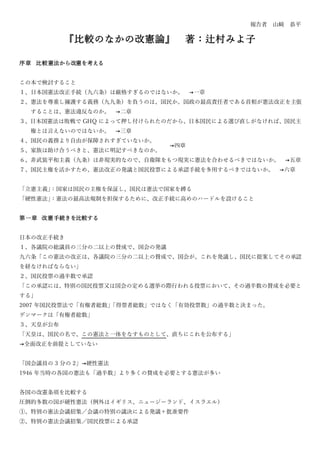

『比較のなかの改憲論』

- 1. 報告者 山﨑 恭平

『比較のなかの改憲論』 著:辻村みよ子

序章 比較憲法から改憲を考える

この本で検討すること

1、日本国憲法改正手続(九六条)は厳格すぎるのではないか。 →一章

2、憲法を尊重し擁護する義務(九九条)を負うのは、国民か。国政の最高責任者である首相が憲法改正を主張

することは、憲法違反なのか。 →二章

3、日本国憲法は敗戦で GHQ によって押し付けられたのだから、日本国民による選び直しがなければ、国民主

権とは言えないのではないか。 →三章

4、国民の義務より自由が保障されすぎていないか。

5、家族は助け合うべきと、憲法に明記すべきなのか。

6、非武装平和主義(九条)は非現実的なので、自衛隊をもつ現実に憲法を合わせるべきではないか。 →五章

7、国民主権を活かすため、憲法改正の発議と国民投票による承認手続を多用するべきではないか。 →六章

「立憲主義」:国家は国民の主権を保証し、国民は憲法で国家を縛る

「硬性憲法」:憲法の最高法規制を担保するために、改正手続に高めのハードルを設けること

第一章 改憲手続きを比較する

日本の改正手続き

1、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会の発議

九六条「この憲法の改正は、各議院の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認

を経なければならない」

2、国民投票の過半数で承認

「この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要と

する」

2007 年国民投票法で「有権者総数」「得票者総数」ではなく「有効投票数」の過半数と決まった。

デンマークは「有権者総数」

3、天皇が公布

「天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する」

→全面改正を前提としていない

「国会議員の 3 分の 2」→硬性憲法

1946 年当時の各国の憲法も「過半数」より多くの賛成を必要とする憲法が多い

各国の改憲条項を比較する

圧倒的多数の国が硬性憲法(例外はイギリス、ニュージーランド、イスラエル)

①、特別の憲法会議招集/会議の特別の議決による発議+批准要件

②、特別の憲法会議招集/国民投票による承認

→四章

→

- 2. ③、議会の特別の議決+国民投票による承認

④、議会の特別の議決/国民投票による承認

⑤、議会の特別の議決

<特別議決の要件>

議会の議決要件を 2 分の 1 よりも厳しくしている国=125 か国(重複あり)

議会の要件割合 その他の要件 国

4 分の 3 以上

必要的国民投票 フィリピン、台湾

任意的国民投票 モンゴル

なし ブルガリア、シリア、ロシア、南アフリカ

3 分の 2 以上

必要的国民投票 日本、韓国、スペイン、ルーマニア

必要的国民投票、一定事項の改正時

ポーランド、バングラデシュ、シンガポール、ス

リランカ、モザンビークスーダン、モロッコ、オ

ーストリア(全面改正)

任意的国民投票 ベラルーシ、オーストリア(一部改正)

<議会解散と国民投票を要件とする国>

解散総選挙を介在させることで一層議論を慎重にし、解散総選挙に国民投票と同様な機能を担わせている

国 要件

オランダ

下院の過半数で改正案を可決→下院が解散→審議会の両議院の投票総数の 3 分の 2 以上

で成立

ベルギー

二院制の連邦議会が憲法改正の発議→両議院は解散・総選挙→次の国会で両議院の 3 分

の2以上が出席+投票総数の 3 分の 2 以上で成立

スウェーデン 国会が同一の文言による改正案を 2 回議決+その間に国会の総選挙

デンマーク

一院制の国会が改正案を発議→国会の総選挙→新国会で改正案を無修正で再議決→国民

投票数の過半数+全有権者の 40%

その他に、アイスランド、フィンランド、パナマ(+必要的国民投票)

- 3. <連邦制国家における州の批准>

国民投票に変わるものとして、大多数の州議会の承認を要件としている国もある

国 要件

ロシア

ロシア大統領、連邦会議、ロシア連邦政府、ロシア連邦の構成主体の立法機関、連邦会議

議員または国家会議議員の各 5 分の 1 以上の賛成で発案

重要条項については、両院の総議員の 5 分の 3 で要請→憲法制定会議を招集し 3 分の 2 の

賛成/国民投票の過半数(最低投票率 50%)

但し、憲法体制、人権、憲法改正については改正不可

カナダ

上下両院の過半数で可決→3 分の 2 以上の州議会による承認+全国人口の過半数がこの州

に含まれている

オーストラリア

各議院の法定議員数の過半数の賛成→州の国民投票で過半数の州で投票者の過半数+全選

挙人の過半数が賛成 但し、州に関連する場合当該州の過半数の承認が必要

アメリカ

上下両院の 3 分の 2 の賛成で発議→全州の 4 分の 3 以上の州で批准 全州の 3 分の 2 の要

求で憲法会議の招集→4 分の 3 以上の憲法会議で批准 州によって見解が大きく異なるの

で難しい

単純に改憲の難しさを判断するのは難しい

各国とも、非常に細かく、場合に分けて規定しており、硬性憲法として複雑かつ厳格な改正手続になっている。

特に憲法の基本原理などの重要事項については他の条項と比べて厳しくしているところもある。

→特に日本憲法だけが厳しいわけではなく、むしろ硬性憲法の意義・目的からすれば、特別の議決を必要とする

のは当然であり、「3 分の 2 から過半数」に緩和するのは必然的ではない。

事項ごとに要件を変えるという議論はありうる

<重要事項の改憲を厳しくする国>

ロシアのほかにも、

国 重要事項 要件

スペイン

憲法の基本原理

基本的人権と公的自由

国王の地位・権限

両議院の議員の 3 分の 2 の賛成→議会解散総選挙→審議会の両議院

の議員のそれぞれの 3 分の 2 の賛成で発議→必要的国民投票

ポーランド

共和国・人権・憲法改正事

項

両議院の議員の 3 分の 2 の賛成で発議→必要的国民投票

主要国の憲法改正状況

日本は 1 度も改正していない、日本の改正要件は厳しいわけでもない

→他国の、「厳しいにもかかわらず改正した」ことに注目するべき。

改正できない条項を付けている国もある

「発議要件 2 分の 1」の問題点

・3 分の 2 が厳しすぎるわけではない

・政権交代のたびに各時代の多数派による改憲発案が容易になる→「硬性憲法性」が担保されない

九七条「これらの権利は……現在及び将来の国民に対し、犯すことのできない永遠の権利として信託されたもの

である」

- 5. 立憲主義の意義を無視して、「国民が権力者を縛るルール」→「国家が国民を縛る道具」にしようとしている。

諸外国の憲法尊重擁護義務規定

国 憲法尊重擁護義務規定

アメリカ

上院議員および下院議員、州議会の議員、並びに合衆国および州すべての行政官および司法官は、宣誓ま

たは確約によって、この憲法を支持する義務を負う

フランス 国家元首である共和国大統領が「憲法の尊重を監視する」

ドイツ 連邦大統領の職務就任に際して「連邦の基本法及び諸法律を守りかつ擁護する」ことを誓うと定めている

韓国

国家元首である大統領が「国家の継続性及び憲法を守護する義務を負う」ことを定める 「公務員は全体

の奉仕者、国民に対して責任を負う」

イタリア

大統領は、就任に先立ち、国会の合同会議において共和国への忠誠と憲法の遵守を宣誓する すべての市

民は共和国に忠誠をつくし、その憲法および法律を順守する義務を負う

中国

中華人民共和国市民は、必ず憲法および法律を遵守し、国家の機密を保持し、……公共の秩序を守り、社

会道徳を尊重しなければならない

第四章 「国民は個人として尊重される」

人権の保障は、日本国憲法の三大基本原則(基本的人権、国民主権、平和主義)の中心的位置を占める

近代立憲主義の憲法では、人権を守るために国家があり、国民主権の原則に従って、人権保障のために主権者国

民が主人公となって政治を行う、という構造←フランス人権宣言

アメリカ、フランス:体系的な人権規定なし

日本、ドイツ、イタリア:社会権含む豊富な人権規定あり

さらに、日本には平和的生存権がある=21 世紀的な「新しい人権」

にもかかわらず日本では、人権保障の促進の方向とは逆に、たえず義務の強化や自由の制限の方向で議論し、人

権規定に大きな価値を置いていなかった

改正草案には、

一三条:「個人」の尊重義務→「人」の尊重義務

二四条:「家族は互いに助け合わなければならない」を追加

「公共の福祉」による制限→「公益及び公の秩序に反しない限り」

「人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることが必要」

憲法前文:「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、

家族や社会が互いに助け合って国家を形成する」

- 7. 「公共の福祉」→「公益及び公の秩序」 憲法一二・一三条

2012 年、自民党の Q&A

従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくい。そのため学説上は「公共の福祉は、人

権相互の衝突の場合に限って、その権利行使を制約するものであって、ここの人権を越えた公益による直接的な

権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。……今回の改正ではこのように意味

が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、……憲法によって保障

される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした。

→直接的に国益や公共の目的のために人権を制約できる

=「政府の政策決定や国家の安全、治安維持等<個人の人権」

立憲主義に反する

自民党改正草案

「集会・結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保証する」

さらに「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社す

ることは、認められない」

表現の自由が公益との関係で相対化、弱体化している

基準があいまいで、いかようにも厳しくできる

新しい人権…プライバシー権や環境権

自民党改正草案

・一九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、または利用してはならない

・二一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する義務を負う

・二五条の二 国は、国民と協力して国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければ

ならない

・二五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない

上 3 つはプライバシー権、知る権利、環境権に対応する国の責務であり、権利自体を確立するものではない

- 8. 諸外国の憲法における人権制約

社会主義的基本的人権以外の基本的人権を原則として容認していない社会主義国 制約あり

人権意識の定着が遅れている発展途上国 制約あり

憲法上には人権制約規定をおかず、法律による制約のある場合に違憲審査制によって厳格に審査する先進資本主

義国

国 人権制約

中国

中華人民共和国市民は、自由及び権利を行使する際、国・社会・集団の利益及びその他の市民の合

法的自由及び権利を害してはならない

ロシア

人と自民の権利及び自由は、憲法体制の原則、他人の倫理、健康、権利及び法的利益の保護、国防

及び国家の安全保障のために必要な限度においてのみ、連邦法律によってこれを制限できる

ポーランド

各人には、平和的集会を組織し、それに参加する自由が保障される。この自由の制限は、法律が定

めることができる。 各人には、結社の自由が保障される。その目的又は活動が憲法又は法律に反

する結社は禁じられる。

インド

一項一号の規定(言論・表現の自由)は、インド主権と統合、国の安全、外国との友好関係、公の

秩序、良俗もしくは道徳のため、……権利の行使を合理的に制限するものである限り、……いかな

る法律の施行や制定を妨げない

ルワンダ

出版や情報の自由は国家によって認められ保障される。言論の自由や情報の自由は、公の秩序や善

良な風俗を侵してはならない。……これらの自由の行使の条件は法律が定める

ブラジルやフィリピンには人権制約条項はない

アメリカ「言論又は出版の自由を制限する法律、ならびに人民が平穏に周回する権利……を侵害する法律を制定

してはならない」=精神的自由の優位的地位

諸権利の制約条項なし

ドイツ、イタリア、フランス:闘う民主制 ←ナチズムへの反省

「控除としての家族」→「幸福追求の空間としての家族」

「子供の権利条約」「女性差別撤廃委員会」などの理念

欧州人権条約「私生活及び家族生活が尊重される権利:すべての者は、その私生活、家族生活、住居および通信

の尊重を受ける権利を有する」

・婚外子差別規定撤廃

・婚姻中及び婚姻の解消の権利

・子供の数や出産間隔の決定についての権利

・姓の決定権

・同姓婚の法的保護、同姓婚を法的に認める

2012 年、自民党改正草案

「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」

→扶養義務強化に向かうのでは……社会連帯による生活保障や社会権実現に逆行