Г.П.Щедровицкий: Заметки о понятиях "объект" и "предмет" (1969-1970)

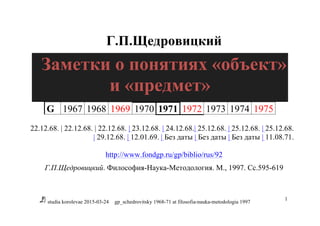

- 1. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 1 Г.П.Щедровицкий Заметки о понятиях «объект» и «предмет» G 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 22.12.68. | 22.12.68. | 22.12.68. | 23.12.68. | 24.12.68.| 25.12.68. | 25.12.68. | 25.12.68. | 29.12.68. | 12.01.69. | Без даты | Без даты | Без даты | 11.08.71. http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/92 Г.П.Щедровицкий. Философия-Наука-Методология. М., 1997. Cc.595-619

- 2. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 2 22.12.68. Проблема «предмета − объекта» а) в философии б) в специальных науках

- 3. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 3 1. Бесспорным фактом является, что в организации и функционировании современного знания и в мышлении соединяются по крайней мере два принципиально разных подхода, или две точки зрения, две позиции: специально- научная и философская.

- 4. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 4 2. Вопросы о том, чем именно они различаются и в чем специфика каждой из них, как они сложились: независимо друг от друга или в результате дифференциации какой-то в исходных точках единой позиции, как связаны друг с другом эти позиции, как их нужно описывать и т.д., и т.п., представляют собой проблемы и должны специально анализироваться в горизонтах специально заданной для того действительности.

- 5. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 5 3. Я рассматриваю некоторые аспекты этой проблемы: а) на ограниченном материале некоторых специфических ситуаций, б) в применении к отношению предмет-объект. 4. В этом плане я обязан задать и охарактеризовать специфику философской и специально-научной точек зрения.

- 6. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 6 Примечание 1. Это очень трудно сделать, ибо в философии было все, в том числе много неспецифического. Я же приписываю философии специфическую позицию. По сути дела, это − точка зрения «современной» методологии знания, то есть методологии, опирающейся на теорию деятельности. Примечание 2. Что такое философия? В каких горизонтах можно сейчас отвечать на этот вопрос? Соответственно различию в определении и характеристике природы философии, будут разными ответы на вопрос, в чем специфика философского подхода.

- 7. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 7 Но, наверное, у философии нет специфики, поскольку невыгодно и нецелесообразно представлять философию как определенную организованность. Поэтому выгоднее говорить о методологии и методологическом подходе, создавая определенную организованность. Итак, в чем специфика методологической и специально- научной точек зрения на предмет-объект?

- 8. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 8 5. Правда, в плане выявления и доопределения методологической точки зрения можно критически рассмотреть соответствующие философские концепции.

- 9. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 9 6. Методологическая работа соединяет несколько разных позиций и дает средства для этого соединения. Значит, здесь методология характеризуется: а) как особая форма кооперации особых позиций и точек зрения, б) как особое средство, нужное для этой кооперации. Наверное, эти средства на этом этапе не соотнесены с другими блоками существующей сейчас системы знаний.

- 10. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 10 Примечание. Методология есть деятельность, развертывающая другие системы, следовательно, механизм их развертывания, и сама по себе − развертывающаяся система. Но в каких видах и формах закрепляется ее развертывание: умирает ли она в тех системах, которые она развертывает, или же она оформляется в особую организованность и систему?

- 11. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 11 7. Чтобы описать методологическую работу, мы, следовательно, должны описать все эти формы кооперации. Отсюда проблема взаимоотношения логики и социологии знания. Но каждая из позиций, входящих в кооперацию, имеет свои особые средства, методы и соответствующие им представления, или видение объекта.

- 12. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 12 Значит, средства связи кооперантов между собой должны быть первоначально либо добавками, лежащими «поверх» всего, что есть у кооперантов, либо же, в случае ассимиляции одной деятельности другой, один из кооперантов должен выступать в роли координатора. Отсюда кардинальная проблема: формы кооперации и типы связей между кооперантами.

- 13. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 13 8. Одними из важнейших средств связи кооперантов являются представления объектов. Мы начинаем с характеристики различий позиций «практика», «методиста», «теоретика» и «историка» в представлении объекта. Эти различия определяются: а) различием их задач, б) различием средств и т.п. Затем рассматриваются формы связи их продуктов.

- 14. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 14 На замыкании функций продукта − средства, продукта − исходного материала и др. (с учетом существующих форм трансляции культуры и обучения) разыгрываются разные коллизии. Как средство разрешения и преодоления всех этих затруднений вводятся такие представления об объекте, которые могли бы объединить деятельность, а затем системы, которыми все они могли бы совместно пользоваться.

- 15. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 15 9. Проблема различения объекта и предмета имеет свою историю, теснейшим образом связанную с появлением и развитием критической философии, или критической точки зрения. Она совпадает также с историей осознания и выделения в философии гносеологических или методологических задач, отличных от задач предметного научного анализа. Короче говоря, осознание специфики методологии и гносеологии (логики) теснейшим образом связано с решением проблемы предмета и объекта.

- 16. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 16 Методология как конструктивная точка зрения, гносеология − как естественнонаучная. 9а. В этом плане можно перечислить все схемы (конструкции), которые предлагались на протяжении истории для задания специфической точки зрения на объект, как в конструктивном плане, так и в философском, псевдоестественном.

- 17. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 17 а) зачем нужно изображение объекта? б) зачем нужна характеристика этого изображения как изображения объекта? в) в чем специфика представления объекта в каждой позиции? г) какова история выделения этих понятий и этих действительностей?

- 18. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 18 22.12.68. Объект − предмет

- 19. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 19 Кооперация имеет два аспекта: 1) разделение деятельности и позиций и 2) объединение и связь деятельности. Соответственно этому задачи, средства и представления объектов у всех кооперантов (описываемых в наших схемах) должны быть разными. Но далее при некоторых формах кооперации появляется потребность иметь один объект, в соответствии с расчленениями которого производится связь кооперантов и их продуктов.

- 20. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 20 В принципе средство, используемое каким-либо из деятелей и полученное им от другого кооперанта, совсем не обязательно должно относиться к объекту, в особенности если оно уже есть и должно просто использоваться в соответствии с традиционно оформленными канонами деятельности.

- 21. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 21 Но если эти средства еще только нужно создавать или, тем более, планировать и проектировать, исходя из представления о целом − а в этом состоит специфическая задача методологии, − то приходится создавать и, соответственно, иметь специальное представление объекта, точнее − той действительности, в соответствии с которой будет строиться система кооперации.

- 22. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 22 а) Две действительности понятия о ситуации деятельности и об объекте деятельности. Зачем нужно понятие об объекте? Объект и вещь. б) Формы и способы синтеза разных действительностей. «Объект как узел связи». в) Различие представлений об объекте и тождество представлений об объекте. г) Формы и способы синтеза разных представлений об объекте.

- 23. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 23 д) Понятие о предмете как одна из попыток построить форму синтеза сначала для двух представлений объекта, а потом для n представлений. Форма имеет две и даже три связи интерпретации, а объективное содержание − только одну. е) Схема двойного и n-арного знания как методологический эквивалент понятия о предмете.

- 24. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 24 В связи с последним пунктом встает очень важный и интересный вопрос о различии тех позиций, с которых мы можем задавать эти две трактовки одного и того же. Это вместе с тем вопрос о соотношении методологии и метаметодологии.

- 25. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 25 У каждого из членов методологической кооперации свое представление об объекте, соответствующее специфическим методам его работы. Они представлены как разные элементы системы кооперации, т.е. в действительности деятельности. Здесь каждый выступает как один из рядовых членов кооперации, имеющий свои частные задачи, а методолога как такового просто нет.

- 26. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 26 Вместе с тем, чтобы задать обоснованное методическое предписание, методист должен совместить в своей рекомендации представление о деятельности и об объекте.

- 27. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 27 Важно показать, что эту связь не может представить ни естественная наука сама по себе, ни союз естественной науки с историей (как часто делалось). Только последняя показывает, что время есть свертка деятельности по измерению времени.

- 28. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 28 Существенно, что в развитии блок-схемных представлений предмета науки мы должны осуществлять все те же ходы, которые мы осуществляем при анализе и развертывании простого предмета: а) наполнение каждого блока рассматривается как форма некоторого объективного содержания; в соответствии с тождеством и различием его устанавливаются отношения между блоками;

- 29. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 29 б) это содержание передается из одного блока в другой и при этом перерабатывается; но действительность переработки содержания отличается от действительности порождения нового содержания в каждом блоке; в) содержание может быть представлено как процедуры на определенных объектах; г) каждый переход из одного блока в другой может отражаться в блоке онтологических картин объекта; д) форма всех блоков предмета должна свертываться в едином представлении об объекте.

- 30. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 30 22.12.68. Объект − предмет

- 31. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 31 Необходимо различать онтологическую картину объекта и блок онтологических картин в предмете. Есть одна проблема, которую я никак не могу удовлетворительно решить. Это ⎯ связь между видением объекта на табло и способами работы с объектом в соответствующей ситуации на верстаке.

- 32. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 32 1-ая аксиома. «Объект» есть средство связи предметной и методической точек зрения. 2-ая аксиома. «Объект» есть то, что преобразуют, или то, с чем действуют. Отсюда два или больше видения объекта.

- 33. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 33 3-е положение. Представление объекта в связке S ↔О не дает возможности связать изображение объекта с деятельностью. 4-е положение. Связь видения с функциональной характеристикой осуществляется за счет категорий места и наполнения.

- 34. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 34 Но сами функции, реализуемые в данном случае за счет процедур деятельности определяют морфологию наполнения, то есть в данном случае видение. С другой стороны, зависимость процедур деятельности от объекта решается с помощью чуть трансформированного тезиса о тождестве бытия и мышления.

- 35. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 35 2. Вместе с тем здесь требуется различение разных понятий объекта (разных категориальных представлений объекта) и понятия об объекте. Последнее развивается в методологии соответственно сложности развертываемых ею систем предметов.

- 36. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 36 В специальных науках нет и не может быть понятия об объекте; в них есть лишь те или иные представления объектов. Специальные науки знают, что это ⎯ представления объектов, потому что они пользуются понятием объекта в его неспецифическом смысле ⎯ для обозначения подпадающих под это понятие смыслов изображений объектов.

- 37. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 37 Другими словами, функциональная характеристика переносится на наполнение и, кроме того, еще происходит отождествление формы с ее смыслом, и этот смысл трактуется как объект. Последнее само по себе представляет особую проблему. Кроме того, нужно объяснить, что такое понятие и как возможно это его неспецифическое употребление.

- 38. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 38 «Объект» может служить средством связи разных позиций, поскольку он может быть структурирован и, благодаря погружению одних структур в другие, объединяет разные виды деятельности.

- 39. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 39 У нас развиты средства и методы конструирования объектов; это можно показывать на разных типах категорий. (См.: Н.Алексеев «О правомерности алгоритмического подхода...»; Н.Непомнящая «О понятии объекта у Ж.Пиаже»; дискуссия в Одессе ⎯ рукопись.) А что происходит со средствами и задачами, развертываемыми в разных позициях?

- 40. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 40 Актуально связи разных деятельностей в кооперации осуществляется за счет употребления продуктов разных деятельностей в процессе какой-то другой деятельности. Следовательно, вопрос об объекте принимает вид вопросов: 1) какую роль играет изображение объекта в процессе решения разнообразных задач и 2) какую роль играет изображение объекта в применении разных знаний ⎯ методических, теоретических, методологических и т.п. ⎯ в процессе решения тех или иных практических задач?

- 41. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 41 Вместе с тем ⎯ это вопрос о связи теории, истории, методики и методологии в «практической» деятельности. Чтобы ответить на все эти вопросы, мы должны особым образом описать процессы решения задач разных типов. Как это нужно делать, мы представляем себе пока очень плохо.

- 42. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 42 Прежде всего, по-видимому, представление объекта играет какую-то существенную роль в постановке задачи. Вероятнее всего − через форму продукта. После этого становится возможным представление о тех действиях, преобразованиях и операциях, с помощью которых он может быть получен.

- 43. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 43 Это возможно лишь в тех случаях, если вопрос задачи и представление о продукте включены в ту или иную оперативную систему. Но такого рода оперативная система предполагает, что в определенном виде задан и исходный материал преобразования, т.е. объект преобразования.

- 44. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 44 Тогда ставится вопрос о том, имеется ли он в таком виде, в каком виде он задан (скажем, через условия задачи и т.п.) и можно ли преобразовать его из того вида, в каком он задан, в вид, необходимый для решения, точнее − вопрос в том, может ли он быть представлен в том виде, какой требуется для решения. (См. все работы Розина и Москаевой о представлении объекта.)

- 45. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 45 Но, таким образом, получается, что единственный вид объекта, который нам нужен для такого рода решений, ⎯ это объекты оперативных систем. А если имеют дело с другими объектами? Здесь естественно спросить, а какие другие виды объектов существуют? (Ср. с работой Москаевой об аполлониевых сечениях.)

- 46. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 46 Иначе этот же вопрос звучит так: в каких других формах, кроме оперативных систем, мы можем представлять и представляем объекты? а) в онтологических схемах б) в эмпирическом материале в) в знаниях из системы теории г) в методе и т.п.

- 47. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 47 Т.е. по сути дела мы должны рассмотреть наполнение всех блоков в отнесении к возможному подразумеванию объекта (т.е. связь отнесения) к онтологической картине, изображающей его. В дополнение к этому сформулированный выше вопрос близок вопросу: как происходит наложение «машины» науки на другие «машины»?

- 48. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 48 23.12.68. Предмет, объект, деятельность

- 49. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 49 Обычно употребляемая нами схема задает самую простую форму отношения между предметом и объектом. Вернее даже, это − выражение самого принципа их взаимоотношения:

- 50. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 50 1) предмет и объект отличаются друг от друга, 2) объект включен внутрь предмета, как бы ассимилирован им, 3) кроме объекта в предмет обязательно входит еще знание. Задав подобные схемы, мы не выражаем и не раскрываем второй, причем, наиболее важной стороны существования и предметов, и объектов: их включенность в деятельность, тот факт, что они деятельностью порождаются и без нее вообще не могут существовать.

- 51. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 51 По сути дела, пользуясь приведенными выше изображениями, мы представляем как объект, так и предмет в виде вещей особого рода. Между тем, чтобы добиться более правильного и адекватного описания, мы должны начинать с анализа и описания самой деятельности.

- 52. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 52 Тогда предмет со всеми входящими в него компонентами будет выступать и изображаться нами двояко: с одной стороны, он будет деятельностью, или, точнее, проекцией деятельности, а это значит ⎯ будет браться в отношении к ней и с ее стороны, с другой стороны, он будет вещью, т.е. будет существовать в определенном материале и как фиксированная организованность. В последнем случае, если предмет будет многоплоскостным, любая входящая в него подорганизованность, т.е. любая плоскость точно так же будет выступать в виде некой вещи.

- 53. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 53 Но тогда, очевидно, что строение предмета будет целиком зависеть от строения деятельности: чем сложнее и разнообразнее деятельность, тем сложнее будет изображение предмета. Таким образом, мы выходим к одной из важнейших для нас проблем: описать строение разных предметов как функцию от строения разных типов деятельности.

- 54. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 54 При этом важнейшей, естественно, выступит проблема отношений и связей между объектом, взятым в определенных процедурах, и знаниями, точно так же включенными в деятельность вообще и в какие-то процедуры в частности.

- 55. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 55 Трудной эта проблема является прежде всего потому, что знания дают объектам второе, третье и т.д. существование, а следовательно, в любом предмете объект всегда существует, с одной стороны, в виде некоторых организованностей, с другой стороны, в виде процедур, процессов и вообще «живой» деятельности и, наконец, с третьей стороны, в виде новых организованностей, снимающих в себе операциональную, или процедурную, сторону существования объекта.

- 56. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 56 Из этого, в частности, следует, что предмет практической деятельности органически связан с соответствующими преобразованиями объекта. Эти преобразования фиксируются в знаниях, которые, благодаря этому, дают объекту особое существование; но вместе с тем сам объект представляет собой организованность, свертывающую в себе эти преобразования.

- 57. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 57 Таким образом, получается, что на объекте замыкается несколько цепочек связей и отношений, причем, − заведомо разных, но несмотря на это они должны быть свернуты в одном структурном представлении самого объекта. Если мы от предметов практической деятельности переходим к научным предметам, то вся ситуация усложняется еще более. Очевидно, решение всех этих проблем заключено в разработке методов и средств общей системно-структурной методологии. Это − проблемы взаимоотношения процесса и структуры, структуры и организованности, процесса и материала, разных процессов между собой и т.д.

- 58. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 58 2. Другая группа проблем, точно так же связанная с решением проблемы взаимоотношений деятельности, предметов и объектов, возникает из факта развития структур деятельности. Это развитие, как и во всех подобных случаях, отражается на материальных организованностях предметов. Попросту говоря, развитие деятельности приводит, во- первых, к дифференциации предметов, а вместе с тем − к дифференциации объектов, а во-вторых, к установлению между ними особых связей, отражающих в себе связи кооперации деятельности.

- 59. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 59 3. В этом же контексте нам придется обсуждать также проблемы трансляции культурных норм и их влияние на строение предметов деятельности. 4. Мы обязательно столкнемся здесь с вопросами, касающимися взаимоотношений между знаниями и сознанием индивидов.

- 60. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 60 5. Может быть в связи с этим, а может быть и безотносительно к нему, мы должны будем рассмотреть вопрос о выпадении из научных предметов тех объектов, которые были в практической и инженерной деятельности. Подобное выпадение происходит прежде всего в процессе дифференциации предметов и связанной с ним дифференциации объектов − объект преобразования, объект анализа, объект изучения, объект конструирования, объект отнесения и т.д. Выпадение объектов, о котором мы сказали, фиксирует факт относительного обособления предметов и создания особой кооперации между ними.

- 61. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 61 Таким образом, мы приходим и кардинальной проблеме, не раз встававшей в нашей дискуссии, − об отношениях и связях между объектами разных уровней. Главное здесь в том, что эти отношения и связи между объектами должны принципиально отличаться от смысловых связей между знаниями и вместе с тем формироваться под влиянием последних. В качестве одной из процедур, устанавливающих связи между объектами разных уровней выступит эксперимент. Нужно будет также обсудить вопрос о статусе таких процедур, как схематизация смысла и других.

- 62. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 62 24.12.68. Проблема предмета − объекта и рефлексия

- 63. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 63 1. Выходя в рефлексивную позицию, индивид порывает со своим социальным целым и становится в недозволенную позицию. 1.1. Но, что значит ⎯ встать в рефлексивную позицию? Это значит, прежде всего, изменить объект отнесения своего знания: с прежних объектов деятельности перейти на деятельность (или кооперацию) в целом, рассматриваемую как объект. Ведь первоначально знания или средства индивида, становящегося в рефлексивную позицию не могут быть иными, нежели те, которые были у него раньше, до того, как он встал в эту позицию.

- 64. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 64 Теперь, когда есть понятие о деятельности как о том целом, которое получается необходимо, когда мы переходим в рефлексивную позицию, когда понятие о деятельности выполняет именно эту функцию и когда, более того, у нас есть специальные изображения для деятельности, переход в рефлексивную позицию может характеризоваться как переход от онтологии «природных» объектов к онтологии деятельности.

- 65. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 65 1.2. Перейдя в рефлексивную позицию и изменив таким образом объект отнесения, можно теперь поставить вопросы: а) об адекватности прежних знаний и средств новому объекту, б) о полноте этих знаний и средств относительно нового объекта и т.п.

- 66. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 66 2. Находясь в позиции с новым объектом − деятельностью, исследователь получает новые возможности для организации своего опыта, извлекает из него благодаря этому новые знания и средства. Необходимо подробно исследовать, как это возможно и как это происходит.

- 67. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 67 3. Индивид, вышедший в рефлексивную позицию, может избрать двоякую тактику: а) остаться в новом предмете и с новым объектом отнесения, т.е. фактически в новом социуме; б) вернуться в прежний социум, погрузив на его материал и в его предметы выработанные им новые представления и средства.

- 68. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 68 3.1. Выбирая вторую возможность, индивид преобразует и развертывает старые представления объекта и понятия. Внешне эта работа выступает как собственно методологическая (ср. дискуссии с О.Генисаретским) и происходит в форме свертывания или сплющивания знаний о деятельности в форму схемы объекта.

- 69. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 69 3.2. Выбирая первую возможность, индивид развертывает другую группу предметов; при этом он теряет свою методологическую функцию и выступает как теоретик, именно как теоретик деятельности. Но, по отношению к первой группе предметов (очевидно, естественнонаучных) теория деятельности и аналогичные ей дисциплины формального характера выступают как методологические.

- 70. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 70 3.3. Если опыт теперь раскладывается как бы по двум горизонтам, то неизбежно ставится задача создания новой кооперации деятельности, опирающейся на средства того и другого. Это будет функция методолога в новом смысле слова.

- 71. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 71 3.4. Но какую бы из этих возможностей не избирал индивид, осуществивший рефлексивный выход, в результате своего возвращения в предмет, он развертывает и развивает элементы этих предметов.

- 72. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 72 Поэтому можно (и, наверное, нужно) ставить вопрос о законах этого развертывания (считая рефлексию механизмом этого процесса) с тем, чтобы таким путем избавиться от необходимости постоянных выходов и производить развертывание всех этих предметов по законам рефлексивного осознания, но без самой рефлексии. Из этого следует, что любое конструктивное развертывание предмета происходит по законам осознания, хотя и без него.

- 73. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 73 3.5. Но что происходит, если начинается рефлексивное осознание деятельности по развертыванию предмета теории деятельности? Возможно ли здесь два опредмечивания или только одно? Обоснованный ответ на этот вопрос возможен лишь после того, как будет детально проанализирована деятельность создания новых знаний и средств в рефлексивной позиции (см. п. 2).

- 74. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 74 3.6. Необходимо также обсуждать вопрос о путях рефлексивного осознания законов развертывания этих предметов. 3.7. Но важнейшей проблемой все-таки, наверное, является рефлексия способов мышления, основанных на одновременном применении знаний и средств из обоих предметов.

- 75. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 75 25.12.68. Логико-методологический смысл различения предмета и объекта

- 76. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 76 1. Наличие схемы предмета в разных своих вариантах и обусловленное этим понимание сложности связей и взаимоотношений между разными знаниями в системе науки дает возможность во многих случаях запрещать непосредственную онтологизацию смысла знаний или самих знаний: а) изображение смысла в виде схемы объекта; б) отнесение смысла знания к схеме объекта.

- 77. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 77 Но так как отнесение знания к определенной плоскости объективности необходимо и без этого не может быть понимания знания, то запрещение отнесения их к схеме объекта требует указания другой действительности, которая бы точно так же обладала индексом действительности и к которой можно было бы отнести эти знания.

- 78. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 78 Возможная здесь плоскость «знаний» как таковых не решает последующих проблем, ибо типы знаний не иерархированы, и, кроме того, сама схема знания как такового не годится во многих отношениях. Отнесение знаний к схеме предмета позволяет установить между ними такие связи и взаимоотношения, которые не могли быть установлены.

- 79. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 79 Потом на основе анализа их функций в системе предмета, их способов и возможностей репрезентации объекта производится схематизация смысла с одновременным конфигурированием, производимым ступенчато (на основе знания связей иерархии в системе предмета). На схеме предмета ставится вопрос об объекте − ибо все, что перечислено и изображено в ней, суть лишь знания, всегда конечные и противостоящие другим знаниям, а исследователю нужно представление объекта как такового, объекта как он есть.

- 80. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 80 Эта задача решается с помощью особой процедуры конструирования схемы объекта. Часто схемой объекта называется одно из уже существующих знаний. Полученная схема объекта используется: а) для перестройки уже существующих знаний, б) связи существующих знаний в новые «объективные» комплексы, в) определения вида и характера новых возможных знаний.

- 81. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 81 В целом вся эта процедура представляет собой выход на более полное и глубокое изображение объекта изучения, нежели то, которое было возможно получить непосредственно с помощью имеющихся знаний ⎯ путем непосредственной их онтологизации и синтеза.

- 82. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 82 25.12.68. Проблема объекта и предмета

- 83. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 83 1. В своей работе исследователь сталкивается с разнообразными знаковыми образованиями, он понимает их так или иначе, но в это понимание входит также то, что он наделяет их определенными функциями и значениями относительно своих систем действительности. Одни знаковые образования исследователь понимает как «объект» (т.е. часто как репрезентирующие объект), другие − как знания, третьи − как характеристики метода и т.д. Такое осмысление является необходимым, органическим моментом его работы; без него исследователь не сможет вести исследование и вообще мыслить.

- 84. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 84 Так, среди прочего, у исследователя появляется проблема объектности. Представление структуры машины науки, с одной стороны, отражает механизм сложившихся в определенное время рассуждений, учитывающих одновременно как «объективную» диалектику, а с другой стороны, является условием и средством такого рассуждения.

- 85. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 85 2. Поэтому, если у исследователя в ходе его работы появляются проблемы объекта − а их нужно перечислить и описать, − то во-первых, в теоретико-деятельностном описании им всем должны соответствовать определенные ходы и переориентации в структуре машины, а во-вторых, когда речь идет о строении того объекта, с которым, по его предположению, имеет дело исследователь, в плоскости содержательно-онтологических схем должно строиться специальное изображение, схематизирующее и объединяющее смысл всех используемых знаковых образований.

- 86. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 86 2.1. Вопрос о связи трех пространств остается до сих пор открытым. Первое, или исходное, пространство характеризуется набором знаковых средств, между которыми, с одной стороны, уже установлены определенные отношения, а с другой стороны, − устанавливаются за счет работы сознания исследователя, его пониманий, трактовок, «произвольных» соотнесений, детерминированных задачами и т.д.

- 87. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 87 На какие средства и как опирается это понимание − эти вопросы должны специально и подробно анализироваться. Здесь будет содержаться первая часть ответа на вопрос о связи этих трех пространств: знания из второго и третьего используются в качестве средств при работе в первом.

- 88. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 88 За каждым знаковым образованием исследователь «видит» объект. Но это «видение» осуществляется в плане смысла, а не в плане объективно данного изображения и определенных правил работы с ним.

- 89. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 89 Лишь задавая специальный вопрос: что при этом делается? − сам этот исследователь или метаисследователь может затем «зарисовать» ответ и строить соответствующую логику. Поэтому объект здесь подразумевается, но его нет. Переход во второе и третье пространство связан с рефлексией и рефлексивным выходом.

- 90. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 90 Отвечая на сформулированный выше вопрос, исследователь будет двигаться либо в изображениях организованностей деятельности (причем, в изображениях многих организованностей − объекта, средств, метода и т.п.), либо же в изображении структуры этих организованностей.

- 91. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 91 Важная проблема: А. Изображение движения во всей структуре машины через одну из организованностей, скажем, объекта или средств. Б. Изображение движения через структуру машины со многими организованностями. Однородность и неоднородность движения.

- 92. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 92 2.2. Но если предположить, что все три пространства уже построены и что какой-то исследователь одинаково хорошо владеет всеми тремя, что он, следовательно, может ставить эти изображения как бы в ряд, то у нас, во-первых, появляется значительно более сложная машина − то, что раньше было в одном сознании, теперь экстериоризовано, во-вторых, должны, быть установлены определенные правила связи этих трех пространств и использования элементов их всех при решении одной и той же задачи,

- 93. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 93 в-третьих, должны появиться новые приемы и способы мышления, опирающиеся на изображения из всех этих трех пространств.

- 94. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 94 Каждое из пространств имеет свою организованность, и отношения этой организованности задают основания для движения мысли и связи знаний, а потом также и для организации знаний в системы. а) Проблема объекта есть проблема оснований. б) Но это − не единственное основание для мышления. в) Различие объяснения и построения рассуждения.

- 95. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 95 Таким образом из этого следуют две новых постановки проблемы. 1) Описание рассуждения, учитывающего в качестве оснований сразу много плоскостей разной действительности. 2) Место объекта среди других действительностей, служащих основаниями для рассуждений.

- 96. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 96 3. Но все равно остается вопрос: как именно встает проблема объекта и предмета для исследователя, решающего конкретные задачи. Точнее: а) проблема действительности и б) видов действительности, служащих основаниями для рассуждения. (см. примеры мои собственные и Лакатоса.) (здесь очень интересны апелляции к математике).

- 97. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 97 (2) История понятий объекта и предмета. (3) История видов объектов, средств, методов и т.п. (4) Проблема сведения всего этого многообразия к единству категории.

- 98. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 98 25.12.68. Объект, предмет и смысл

- 99. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 99 1. Смысл, выделяемый в каком-либо знаковом тексте или знании, будет трактоваться нами по-разному в зависимости от отнесения его к той или иной плоскости: а) объективного содержания (в которое включен объект оперирования), б) абстрактного объекта, в) предмета.

- 100. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 100 2. Проблема смыслообразования и объективного оправдания его. Создавая новые рассуждения и знания, исследователь ориентируется только на смыслы и смысловые поля; ему никогда не дан объект как таковой, а только те или иные объекты оперирования. Свои построения он оправдывает по-разному, в зависимости от того, какую деятельность он осуществляет.

- 101. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 101 Если научно-познавательную, то вступают в силу критерии соответствия объекту, т.е. критерии истины, а следовательно, появляется необходимость в специальном представлении или изображении объекта. Если осуществляется практическая деятельность или инженерно-конструктивная, то построения мыслителя оправдываются достижением практического результата или эффективностью созданной им машины. Если идет спор, то он регулируется правилами «игры», в частности правилами рассуждения, схемами силлогизма и т.п.

- 102. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 102 Научно-познавательная деятельность в своих отрезках и фрагментах (притом − весьма значительных) может регулироваться и обосновываться неспецифическими для нее критериями, например, соблюдением правил силлогизма или правил конструирования, эффективностью созданных конструкций и т.п.

- 103. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 103 Но эти критерии, весьма выгодные и оправданные для различных отрезков научно-познавательного смыслообразования, должны рассматриваться все же как вторичные, подсобные и временные; конечными являются критерии истины, и к ним в предмете теории деятельности должны сводиться все остальные. Критерий «практики» действует для всей системы научно-познавательной деятельности, но не является для нее специфическим; по сути дела, он требует согласования системы научно-исследовательской деятельности со всей остальной деятельностью.

- 104. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 104 3. Специального обсуждения требует вопрос о взаимоотношении между процессами смыслообразования и объективными процессами построения соответствующей знаковой формы. Здесь, вместе с тем, придется обсуждать вопрос о взаимоотношении между процессами построения рассуждений и новых смыслов и процессами обоснования.

- 105. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 105 В частности, придется принимать во внимание то обстоятельство, что произвольные замыкания сознания дают лишь одно основание среди многих и, значит, через него должны проходить и все остальные. Нужно будет специально обсуждать взаимоотношение между основаниями и обоснованием.

- 106. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 106 12.01.69. Предмет − объект

- 107. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 107 Проблема предмета и объекта знания кажется столь сложной и запутанной, даже приводящей к парадоксам, в силу того, что в ней всегда или как правило недостаточно корректно и тонко соединяются представления и понятия из двух разных позиций.

- 108. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 108 Дело в том, что любая предметная точка зрения ограничена тем, что видит через свое табло (или имеет в своем сознании) исследователь-предметник, а методологическая позиция состоит в том, что изображаются в одной схеме и рядом друг с другом:

- 109. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 109 а) то, что знает или предположил в отношении объекта методолог, и б) то, что видит сам предметник. В этой схеме у методолога то, что видит предметник, выступает как знание (как лишь знание), а то, что видит методолог, наделяется индексом объективности, т.е. выступает как сам объект. Отсюда и возникает проблема объекта и знания.

- 110. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 110 Но такая схема дает лишь разделение и противопоставление (отрицательная диалектика). Она не дает и не может дать связи между этими изображениями. Во-первых, потому, что это − два разных представления, полученные независимо друг от друга, следы двух сознаний специалистов из разных позиций и уровней иерархии. Эти два изображения, или представления, взяты вместе друг с другом в рамках одного изображения, потому что они здесь сравниваются, сличаются и сопоставляются.

- 111. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 111 Вся катавасия начинается тогда, когда мы ставим вопрос: как получилось это изображение? И горе тому, кто попробует выводить знание из объекта, представленного методологом, хотя потом мы сделаем это в особой искусственной форме. Ведь между «знанием» и «объектом» прямо противоположное реальное отношение: изображение объекта получилось на базе всего того, что представлено в «знании».

- 112. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 112 Лишь в искусственно конструируемой или создаваемой нами действительности можно будет задать движение от изображения объекта к знанию. Но, насколько реалистичной будет эта связка − именно этот вопрос был предметом дискуссии Фихте, направленной против Канта.

- 113. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 113 Во-вторых, потому, что задание элементов при структурном членении некоторого целого соотносительно с заданием связей и вообще основного принципа структурного членения. Структура и связи как ее представители являются здесь исходными, а строение элементов, как и сама их внешняя определенность, задаются характером связей. Таким образом, связать два изображения в одно целое можно, лишь перестраивая кардинальным образом сами эти изображения и их смысл. Это − непременное условие.

- 114. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 114 Но дальше ведь остается еще проблема определения самой связи, причем как в плане собственно конструктивного развертывания модели, так и в плане ее объективной интерпретации. Один из вариантов движения отсюда − схематизация и очищение смысла и содержания понятия объекта, по сути дела − существенное изменение этого понятия.

- 115. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 115 Ведь раньше слово «объект» обозначало лишь некоторую «ценность», или «значимость», которую мы придавали одному из изображений в противоположность другому − некоторый «приоритет», а сравнивались они как однопорядковые и однородные. Вопрос: границы и условия сопоставления.

- 116. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 116 Теперь же, слово «объект» должно обозначать один из элементов создаваемой структуры, а следовательно, прежде всего функцию этого элемента, а не его внутреннее строение. Это − необходимая трансформация смысла и содержания некоторого понятия, когда мы включаем обозначаемый им объект в какую-либо систему.

- 117. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 117 Отношение сопоставления двух изображений − «объекта» и «знания» − довольно легко превращается в отношение между объектом и субъектом, когда мы: а) производим формальную онтологизацию смысла тех понятий, в которых мы фиксируем эти изображения, б) помещаем «знание» в голову человека, в) объявляем получающееся таким образом отношение реальным и приводящим к образованию знания.

- 118. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 118 Но вся эта линия выводит нас за рамки методологии и логики (в самом широком смысле этого слова) и вводит в область эпистемологии. Мышление начинает выступать как способность индивида.

- 119. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 119 А кроме того, остается методологическая и логическая проблема отношения объекта и знания о нем. Но она так и остается недостаточно четко поставленной − ведь ее истинный смысл лишь в том, что само сопоставление этих двух изображений есть прием специально-методологического, рефлексивного мышления, а отнюдь не какое-то реальное отношение познания (ср. Мамардашвили).

- 120. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 120 Гегелю и др. удавалось онтологизировать эти структуры лишь за счет идеи тождества мышления и бытия. Но именно поэтому проблемы мышления получили довольно интенсивное развитие в натуралистическом и психологистическом ключе, а никак не в логическом.

- 121. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 121 Здесь далее можно и нужно было бы обсудить, как именно появляется понятие о деятельности. С одной стороны, оно несет на себе натуралистический и психологистический отпечаток, а с другой − структурно- динамический, включающий в себе элементы диалектики. Параллельно всему этому развивается и понятие сознания, историю которого точно так же нужно специально обсудить.

- 122. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 122 Как бы там ни было, но по разным линиям мы приходим к понятию предмета. Для него характерно: а) соединение многих разных изображений объекта в рамках одной структуры, б) отделение признака объективности от всех этих изображений, в) включение принципа двойного (n-арного) знания внутрь этой структуры и наделение одного из блоков признаком объектности.

- 123. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 123 Это − схема чистой организованности. В.Розин превращает ее в структуру (непонятно какую!), накладывая сюда изображения связей. В последнее время, правда, его схемы стали приобретать даже другой вид.

- 124. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 124 Эта организованность снимает в себе методологическую работу, представленную в ее результатах. Она содержит три подсистемы, фиксирующие разные аспекты и планы рефлексии. Правда, по отношению к ней всегда возможна методологическая работа, опирающаяся на другие теоретические машины, а возможно, и на специальные методологические организованности.

- 125. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 125 Вернемся назад к нашему основному вопросу. В рамках таким образом представленного предмета нет проблемы взаимоотношения объекта и предмета, ибо здесь «объект» является частью предмета, его элементом. В этой сфере деятельности объекта просто нет (правда, скажем, внутри блока эмпирического материала эта проблема остается).

- 126. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 126 Но если мы теперь развертываем вокруг этой организованности науки, вокруг этого предмета, методологическую работу, а это значит − рассматриваем все, включая и прежнюю онтологию как знания и лишь знания и строим новое изображение объекта, которое есть объект как таковой (и только оно есть объект), то мы получаем прежнюю ситуацию взаимоотношения объекта и знания.

- 127. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 127 Все это ⎯ процедура, которая может быть названа диалектикой «объекта − знания», или, точнее, диалектикой «объекта − предмета», в рамках которой действительно появляется изображение объекта как такового, объекта, противостоящего системе предмета.

- 128. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 128 Остается еще: 1) проблема связи этой сферы деятельности, научной, с другими сферами, скажем, практической, и, соответственно, − отношения этой организованности к другим; 2) проблема связи разных подразделений деятельности, соответствующих этим блокам, друг с другом и, соответственно, связи объектов, соответствующих этим подразделениям, их «переходов» друг в друга;

- 129. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 129 3) проблема «практической компоненты» всякой деятельности, с одной стороны, смысловой и содержательной компонент − с другой (последние − тоже проблема объекта, хотя уже в вульгарной постановке всех вопросов); применяя многоплоскостные схемы мышления, мы разделяем эти компоненты и делаем наглядным их «существование».

- 130. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 130 Резюме. Но самым главным здесь является прием двойного знания, т.е. прием методологического мышления. Но это и есть диалектика.

- 131. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 131 Без даты Предмет − объект

- 132. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 132 Различение предмета и объекта и противопоставление их друг другу было исключительно важным и принципиальным в то время, когда мы рассматривали объект в качестве чего-то изначально существующего, в виде природы, которая осваивается или охватывается человеческой деятельностью. Объект приписывался нами миру природы, предмет − миру деятельности. Таким образом, оппозиция предмета и объекта ориентировала нас либо на естественную, «натуралистическую», точку зрения, либо же, наоборот, − на деятельностную.

- 133. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 133 С тех пор многое изменилось. Мы поняли, что «объект», во всяком случае в подавляющем большинстве наших употреблений этого термина, есть такая же деятельностная конструкция как и все остальное в предмете. Теперь, говоря о том, что дает деятельности природа, мы, основываясь на категории «форма − материал», говорим уже не об объекте или объектах, а о материале. В противоположность ему объект является деятельностной конструкцией, это всегда − модель объекта, онтологическая картина объекта, одним словом, − та или иная форма репрезентации его в деятельности.

- 134. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 134 Поэтому, противопоставление объекта и предмета уже не может выражать собой онтологическое противопоставление природы и деятельности. Само это противопоставление переносится нами внутрь деятельности, выступает как гносеологическое или логическое противопоставление, как форма фиксации различий в ориентациях внутри деятельности.

- 135. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 135 Без даты Предмет − объект

- 136. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 136 Традиционное понятие о предмете и предметности предполагает уже бинарное отношение: когда мы говорим о предмете чего-то, то исходим из изначального расчленения «этого», непосредственно данного, и чего-то другого, что рассматривается как предмет «этой» мысли, «этого» непосредственно данного знания и т.п.

- 137. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 137 По сути дела, это членение является расширением и обобщением традиционного членения предложения, высказывания или мысли на субъект и предикат; трактуется ли это отношение как нечто «внешнее» для предложения, высказывания, мысли и т.п., или как «внутреннее» для них − аспект, хотя и очень важный, но вторичный для этого членения и развертывающийся в его рамках; он может сильно видоизменить и деформировать трактовку предмета и характеристики, но все равно будет сохранять это исходное расчленение (см. Брэдли и Бозанкет).

- 138. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 138 Когда это членение рассматривалось и трактовалось в качестве внутреннего для высказывания, мысли, знания и т.п., то оно потребовало новой категориальной оппозиции, объясняющей возможность такой трактовки <это очень тонкое место>; и тогда здесь была использована категория формы и содержания для фиксации отношения выражения или обозначения.

- 139. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 139 «Предмет» оказался включенным в структуру высказывания, мысли, а в пределе − даже в структуру предложения. Сложилось представление о том, что мы называем «предметом мысли», «предметом высказывания», «предметом знания» и т.п. Но именно последнее заставляло отказываться от такой трактовки.

- 140. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 140 Итак, сформировалась эта оппозиция, близкая к парадоксальной (квазипарадоксальная ситуация): 1) предмет мысли, высказывания, знания и т.п. рассматривался как лежащий вне мысли, высказывания, знания и т.п. и 2) предмет рассматривался как лежащий «внутри» мысли, внутри высказывания и даже внутри предложения. И именно этот парадокс предстояло решить всякой концепции, которая хотела бы сделать шаг вперед в развитии всех этих представлений.

- 141. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 141 Но для этого надо было построить новую модель рассматриваемого объекта − акта речи-мысли (или рече- мыслительного акта), но это не удавалось сделать из-за отсутствия необходимых средств и, в частности, из-за отсутствия языка таких изображений, которые совместили бы в себе оба эти момента. <пример с головоломкой на 4 спички> У лингвистов всегда не хватало «слов» [пример с Э.Бенвенистом].

- 142. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 142 Эта квазипарадоксальная ситуация привела к тому, что каждое из этих отношений стало рассматриваться в особом научном предмете и знания, полученные в каждом из этих предметов, не могли быть соотнесены и связаны со знаниями из других предметов (как я это описывал в статьях о «параллелизме», но все это должно быть продолжено и развито).

- 143. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 143 По сути дела, я утверждаю, во-первых, что этот парадокс не решен до сих пор и, во-вторых, что для решения его необходимы новые категории мышления: во-первых, категория системы и, во- вторых, категория деятельности.

- 144. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 144 Эти общие утверждения могут формулироваться в более узком и более частном виде: например, что не было двумерного языка структурных изображений, не были разработаны принципы анализа связей, принципы структурно-функционального анализа, принципы процессуального анализа, не различались в достаточной мере функции и материал (соответственно, ⎯ функциональные свойства и свойства материала, или материальные свойства) и т.д., и т.п. (см. [ ] [ ] [ ]).

- 145. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 145 По сути дела, этот момент ⎯ отсутствие необходимого языка − отмечается как в косвенной, так и в прямой форме многими исследователями (см. [ ] [ ]). Но все это, как я уже отмечал, − лишь весьма одностороннее и неполное схватывание и представление проблемы.

- 146. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 146 А общая формулировка ее состоит в том, что отсутствовал не просто метод, адекватный проблеме, а не было значительно большего и куда более принципиального − мыслительной категории, которая могла бы схватить и выразить все стороны и все аспекты этой проблемы и дать необходимое средство синтеза всех уже выделенных и зафиксированных сторон и моментов объекта.

- 147. studia korolevae 2015-03-24 gp_schedrovitsky 1968-71 at filosofia-nauka-metodologia 1997 147 Отсутствие средств синтеза, т.е. соответствующих мыслительных категорий, вело к тому, что продолжали углубляться и развиваться аналитические направления, и чем рафинированнее становилось каждое из них, тем более сложной становилась проблема синтеза.