Сетевое периодическое научное издание 'Проблемы недропользования' освещает вопросы разработки сложноструктурных месторождений и инновационных технологий добычи. Публикация включает статьи на темы карьерного транспорта, геомеханики, экологии и других аспектов горной промышленности. Издание выходит 4 раза в год в электронном виде и проходит обязательное рецензирование.

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

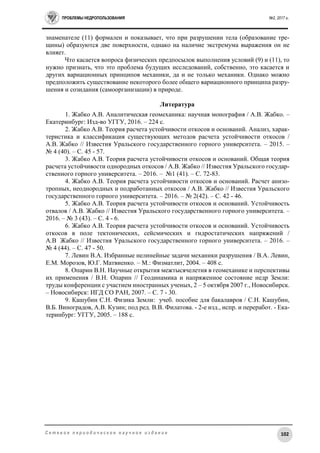

6С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Необходимость исследования переходных процессов в технологии добычи и пе-

реработки полезных ископаемых на отдельных этапах, технологических процессах давно

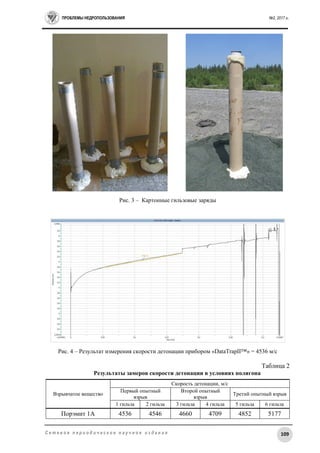

начала назревать, и в отдельных разделах горной науки и производства находились ре-

шения адаптации технологии к изменяющимся условиям разработки месторождений, но

сегодня это становится актуальной проблемой.

Одной из главных причин необходимости исследования переходных процессов в

технике и технологии горно-обогатительного производства минерального сырья явля-

ется высочайшая степень зависимости от природной изменчивости геологических пара-

метров глубокозалегающих сложноструктурных месторождений, информация о которых

нарастает по мере развития горных работ, что требует, наряду с изменением горнотех-

нических условий, периодического перехода на новые параметры техники и технологии

с целью адаптации к изменяющимся условиям функционирования горнообогатительного

производства.

Исследование переходных процессов, установление причин их возникновения,

понимание сущности происходящих изменений и закономерностей их развития в кон-

кретных горно-геологических и горнотехнических условиях является основой создания

стратегии управления этими процессами в течение всего срока отработки месторожде-

ния.

В работе [1] автором данной статьи изложен исторический опыт развития науч-

ных идей и методологических подходов к обоснованию технологий, параметров горных

работ и стратегии освоения недр и приведен перечень публикаций ученых, вложивших

наибольший вклад в решение соответствующих проблем.

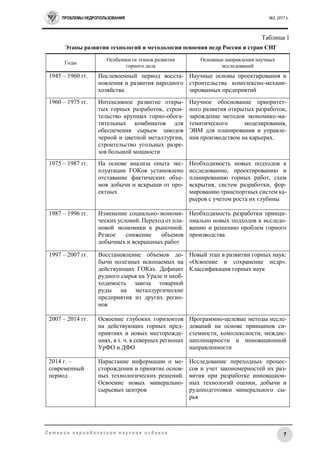

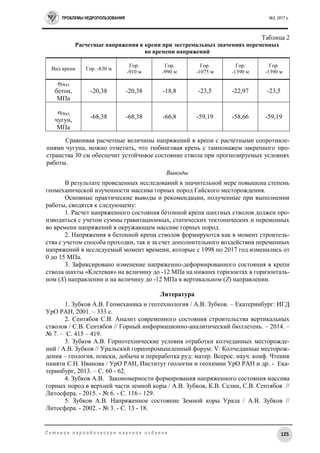

В табл. 1 приведен последовательный ряд этапов, характеризующихся социально-

экономическими условиями развития горнодобывающих отраслей промышленности и

основных направлений научных исследований, которые были наиболее актуальны и со-

ответствовали целям разработки научных основ проектирования, строительства и экс-

плуатации шахт, рудников и карьеров, горно-обогатительных комбинатов.

О необходимости коренного пересмотра сложившегося к концу 80-х годов, т.е.

практически к распаду СССР, методического подхода к решению широкого круга акту-

альных технических, технологических и экономических проблем развития горного про-

изводства и горных наук очень ярко изложено в монографии «Горные науки. Освоение

и сохранение недр Земли» [2].

Исследование переходных процессов – новый этап в развитии методологического

подхода к выбору стратегии освоения глубокозалегающих сложноструктурных место-

рождений твердых полезных ископаемых, основанного на принципах системности, ком-

плексности, междисциплинарности и инновационной направленности путем своевре-

менного внесения изменений в технологию добычи и рудоподготовки минерального сы-

рья по мере нарастания информации о геологических и горнотехнических условиях функ-

ционирования горнотехнической системы горно-обогатительного предприятия.

Актуальность исследования переходных процессов обусловлена важнейшей их

ролью на стадиях проектирования и разработки глубокозалегающих сложноструктурных

месторождений в связи с объективной необходимостью периодического изменения па-

раметров горнотехнической системы вследствие нарастания геологической информации

о параметрах залежей и содержания в них основных и попутных полезных компонентов,

поэтапного формирования карьерного пространства и развития транспортной системы

карьера, перехода с открытой к подземной или комбинированной геотехнологии, необ-

ходимости управления количеством и качеством направляемых на переработку потоков

добываемой горной массы, применения более совершенных технических средств, со-

ставляющих основу инновационных технологий добычи и рудоподготовки минераль-

ного сырья.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-6-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

11С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Изменение физико-механических свойств горных пород требует совершенствова-

ния параметров и техники буровых и взрывных работ.

Нарастание геологической информации требует принятия решения о сохранении

валовой или переходе к селективной разработке запасов, технологии их рудоподготовки

и предобогащения.

Новый этап развития горных наук, в том числе в методологии выполнения иссле-

дований, связан с изданием коллективной монографии «Освоение и сохранение недр

Земли» [2].

Современный этап развития горного дела характеризуется необходимостью со-

здания технологий и техники для вскрытия и отработки глубоких горизонтов действую-

щих горных предприятий и освоения новых месторождений с учетом изменения геоло-

гических и горнотехнических условий их разработки в динамике развития горнотехни-

ческих систем на основе исследования переходных процессов.

Среди факторов, влияющих на необходимость периодического пересмотра при-

нятых в проекте технических и технологических решений, следует выделить следующие

основные:

1. Природная изменчивость геологических параметров сложноструктурных глу-

бокозалегающих месторождений.

К числу основных факторов, обосновывающих необходимость исследования и

учета переходных процессов в технологии разработки сложноструктурных месторожде-

ний, относятся факторы природной особенности и изменчивости их геологических пара-

метров:

- залегание в виде жил, линз, пластов переменной мощности;

- тела полезного ископаемого содержат включения пустых пород или некондици-

онных руд разных размеров и формы, осложнены складчатыми или разрывными текто-

ническими нарушениями;

- мощность и элементы залегания, устойчивость горных пород, их трещинова-

тость, естественная блочность, слоистость, пределы прочности и деформационные свой-

ства меняются в широких пределах;

- изменяется качественный состав полезного ископаемого, имеет место законо-

мерная или случайная зональность общего баланса минералов, высокая неравномерность

их содержания и гранулометрического состава от сплошных до тонковкрапленных руд.

Все это требует детальной геометризации размещения полезного ископаемого в

недрах и учета при выборе горной техники и технологий, адаптивных к изменениям гео-

логической среды, планирования горных работ в режимах селективной выемки и усред-

нения, создания инновационных технологий добычи и рудоподготовки с учетом законо-

мерностей переходных процессов при изменении условий функционирования горнообо-

гатительного предприятия.

2. Нарастание информации о геологических параметрах месторождения по этапам

разведки: предварительной, на основе которой обосновываются кондиции и ведется под-

счет запасов по категориям С1 и С2, детальной, когда уточняются строение месторожде-

ния, условия залегания тел полезного ископаемого, запасы переводятся в категории А и

В, уточняются их качество и горнотехнические условия предполагаемой разработки, с

учетом которых принимаются основные проектные решения, к сожалению, обычно с

ошибками, вследствие недостаточной достоверности информации.

Устранение неопределенности в геологической обстановке достигается при экс-

плуатационной разведке, которая ведется весь период отработки месторождения, с уче-

том чего осуществляется планирование добычи полезного ископаемого по сортам, кор-

рекции типоразмеров горных машин, технологии добычи, режимов усреднения и обога-

щения.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-11-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

12С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Добыча полезных ископаемых открытым способом связана с перемещением боль-

ших масс горных пород, что приводит к изменению естественного напряженного состо-

яния массива горных пород. В результате такого воздействия наряду с естественными

геомеханическими процессами, такими как тектонические подвижки блоков, возникают

наведенные геомеханические процессы, вызванные техногенной деятельностью при ве-

дении горных работ.

Решение проблемы обеспечения долговременной устойчивости уступов и бортов

имеет особую актуальность, так как от их параметров зависит безопасность разработки

месторождений, а также объемы вскрыши и запасы полезного ископаемого в контурах

карьеров.

Главная особенность переходных периодов в развитии горных работ и техноло-

гических процессов состоит в том, что реально сложившиеся к определенному моменту

эксплуатации месторождения схема вскрытия и параметры системы разработки, порядок

формирования рабочей зоны, применяемое оборудование основных технологических

процессов и режим их функционирования не в полной мере соответствуют геологиче-

ским, горнотехническим и экологическим условиям и требованиям добычи и перера-

ботки горной массы, в том числе полезных ископаемых и вскрышных пород, что не со-

ответствует требованиям по количеству и качеству товарной продукции и экономически

эффективной ее реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Переходные процессы являются этапами стратегии освоения глубокозалегаю-

щих сложноструктурных месторождений – долгосрочного плана действий на всех эта-

пах разведки, проектирования и разработки месторождения до получения товарной

продукции на основе методологического подхода на принципах системности, комплекс-

ности, междисциплинарности и инновационной направленности, учитывающих нарас-

тание геологической информации о месторождении при принятии заранее спланирован-

ных технологических и технических решений в качестве реакции на изменения внутрен-

них и внешних условий функционирования горного предприятия, включая учет законо-

мерностей их развития при принятии инновационных технологий оценки, добычи, рудо-

подготовки и обогащения минерального сырья.

Основной задачей переходных процессов являются технические, технологиче-

ские и организационные действия при реализации принимаемых инновационных реше-

ний по адаптации горнотехнической и организационно-технологической системы пред-

приятия к изменяющимся условиям его функционирования.

Признанием объективной необходимости исследования переходных процессов в

качестве нового научного направления при разработке теоретических основ стратегии и

технологии комплексного освоения месторождений явилось включение в план научно-

исследовательских работ УрО РАН в качестве государственного задания темы фунда-

ментальных исследований на 2016 – 2018 гг. «Теоретические основы стратегии ком-

плексного освоения месторождений и технологий их разработки с учетом особенностей

переходных процессов в динамике развития горнотехнических систем»* (*рег. №0405-

2015-0010). При этом в число исполнителей важнейших разделов исследований вошли

сотрудники нескольких научных лабораторий института:

1. Исследование и разработка инновационных технологий добычи рудного и не-

рудного минерального сырья в сложных горно-геологических условиях (лаборатория от-

крытой геотехнологии) [6].

2. Исследование технологических процессов и разработка теоретических основ

геотехнологической стратегии освоения переходных зон рудных месторождений (лабо-

ратория подземной геотехнологии) [11].

3. Обоснование стратегии формирования транспортных систем карьеров при раз-

работке глубокозалегающих месторождений (лаборатория транспортных систем карье-

ров и геотехники) [5, 6, 7].](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-12-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

13С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

4. Методы оценки и технологии управления качеством минерального сырья при

освоении природных и техногенных месторождений (сектор управления качеством ми-

нерального сырья) [8].

5. Исследование экологических и экономических аспектов функционирования и

развития природно-техногенных экосистем в районах функционирования предприятий

горно-металлургического комплекса (лаборатория экологии горного производства) [10].

6. Изучение основных факторов и закономерностей при разрушении локальных

массивов буровзрывным способом в динамике изменения горно-технологических усло-

вий для обеспечения энергоэффективности, ресурсосбережения и промышленной без-

опасности (лаборатория разрушения горных пород).

7. Экономические аспекты обеспечения безопасности основных технологических

процессов горного производства (филиал ИГД УрО РАН в г. Челябинске) [12].

Выводы

Разработанный ранее методологический подход на основе совокупного использо-

вания принципов системности, комплексности, междисциплинарности и инновационной

направленности [3, 4] возможно реализовать непрерывным мониторингом развития гор-

нотехнической системы горнообогатительного предприятия, своевременной разработ-

кой переходных процессов на всех стадиях освоения месторождения и реализацией ре-

комендаций по совершенствованию требующих изменения параметров и технологий в

связи с изменяющимися внутренними и внешними условиями функционирования гор-

ного предприятия.

Предлагаемый методологический подход, основанный на исследовании переход-

ных процессов, является универсальным, и может использоваться при проектировании

освоения глубокозалегающих месторождений, планировании, организации и управлении

добычей и рудоподготовкой минерального сырья на действующих горных предприятиях

с учетом нарастания геологической информации, внедрения разработанных инноваци-

онных мероприятий, изменения параметров и показателей горнотехнической системы

горного предприятия по мере развития горных работ.

Главным показателем, характеризующим высокую степень новизны исследова-

ний, является дальнейшее развитие программно-целевого методологического подхода к

исследованию проблем освоения недр, основанного на принципах системности, ком-

плексности, междисциплинарности и инновационной направленности, путем введения

принципиально нового понятия «переходные процессы» и учета закономерностей их

развития при разработке инновационных технологий добычи и рудоподготовки мине-

рального сырья.

Сущность новизны исследования переходных процессов при проектировании и

разработке глубокозалегающих месторождений состоит в том, что если при оценке ди-

намики развития горнотехнической системы и показателей ее функционирования возни-

кает необходимость изменить параметры техники или технологии горнообогатительного

производства, то следует установить необходимость, совокупность и последователь-

ность ряда действий (мероприятий), чтобы принять и реализовать принятые технологи-

ческие инновационные решения.

Литература

1. Яковлев В.Л. Исторический опыт развития научных идей методологических

подходов к обоснованию технологий, параметров горных работ / В.Л. Яковлев // Про-

блемы недропользования [Электронный ресурс]: рецензируемое сетевое периодическое

издание / ИГД УрО РАН. - 2014. - № 3. - С. 15 - 26. – Режим доступа: ////trud.igduran.ru

2. Горные науки. Освоение и сохранение недр Земли / К.Н. Трубецкой, Ю.Н. Ма-

лышев, Л.А. Пучков, … В.Л. Яковлев и др. - М.: Изд-во Академии горных наук, 1997.

– 478 с.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-13-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

17С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

сятся к III-IV классам (сложные и весьма слож-

ные, μ = 2,0…3,0). Внедрение полноприводных

автосамосвалов при доработке карьеров будет

сопровождаться переходом условий к V классу

(исключительно сложные, μ = 5,0…7,0). Разра-

ботанные методические положения прошли

апробацию и рекомендуются к использованию в

проектной практике и практике эксплуатации

карьерного автотранспорта.

Ключевые слова: карьер, автотранспорт, усло-

вия эксплуатации, приведенное расстояние, го-

ризонтальный эквивалент вертикального пере-

мещения, расход топлива, коэффициент слож-

ности трассы, коэффициент сопротивления ка-

чению, коэффициент тары, коэффициент ис-

пользования грузоподъемности, высота подъ-

ема горной массы

dump trucks in the brake-applied mode. The devel-

oped technique has provided the correlations for the

calculation of the linear differential fuel allowance

of dump trucks Cat-777D Cat-745S under operating

conditions of Nyurbinsk open-pit mine of «AL-

ROSA» Diamond Company. Operating conditions

for the open-pit motor transport have been systema-

tized by means of the haul distance complexity cri-

terion and divided into five classes (relatively easy,

medium, complex, highly complex and extremely

complex) with the haul distance complexity coeffi-

cient ranging from 1 to 3 and more. It has been

found out that the current operating conditions of

the motor transport in the majority of the diamond

mining pits of «ALROSA» refer to classes III-IV

(complex and highly complex, μ = 2,0 ... 3,0). The

introduction of all-wheel drive dump trucks during

the cleaning-up stage will be accompanied by the

transition to the operating conditions of Class V (ex-

tremely complex, μ = 5,0 ... 7,0). The developed

methodological principles have been tested and are

recommended for application in open pit motor

transport. designing and operating

Key words: open-pit mine, motor transport, operat-

ing conditions, corrected distance, horizontal equiv-

alent of the vertical movement, fuel consumption,

haul distance complexity coefficient, rolling re-

sistance coefficient, tare-load ratio, load capacity

utilization factor, rock mass rise height

Внедрение на карьерах современных моделей автотранспортных средств, в том

числе полноприводных автосамосвалов, сопровождается усложнением условий эксплу-

атации технологического автотранспорта. При этом важное значение приобретает разра-

ботка методики и показателей оценки трудности транспортирования горной массы.

Наибольшую известность в этом направлении получил предложенный академиком

В.В. Ржевским относительный показатель трудности транспортирования породы Пт, рас-

считываемый по эмпирическому выражению [1]:

,П 3ср21т WnBCКАdКК (1)

где – плотность породы, кг/м3

;

cpd – средний размер кусков породы в транспортном сосуде, м;

А = 1 + 0,1σсдв; σсдв – сопротивление породы сдвигу (в образце), МПа;

W – влажность перевозимой породы (в долях единицы);

n – содержание в породе глинистых частиц (в долях единицы);

B = 1 + lg(T + 1); Т – продолжительность транспортирования породы, ч;

C = 1 – 0,025t; t – температура воздуха, ºС (учитывается только при t ≤ 0ºС);

К1, К2, К3 – эмпирические коэффициенты.

Все транспортируемые горные породы по величине Пт подразделяются на пять

классов. Вместе с тем, ввиду сложности расчета, указанный показатель не нашел долж-

ного практического применения. Существенным недостатком показателя Пт является то,

что входящая в него продолжительность транспортирования (Т) также зависит от ком-

плекса горнотехнических и дорожных условий эксплуатации.

В качестве показателей оценки трудности транспортирования горной массы карь-

ерными автосамосвалами различными авторами предлагались расстояние транспортиро-](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-17-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

18С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

вания, высота подъема (спуска) горной массы, средневзвешенный уклон трассы, каче-

ство дорожного покрытия, сложность трассы в плане и другие факторы в различном их

сочетании [2 – 4]. Однако до настоящего времени единого комплексного показателя

трудности транспортирования, который мог бы использоваться в технологических рас-

четах карьерного автотранспорта, не предложено.

В основу разработанной методики авторами положен энергетический принцип,

поскольку расход энергии (дизельного топлива) наиболее адекватно реагирует на изме-

нение условий эксплуатации технологического автотранспорта.

Расход дизельного топлива автотранспортом за транспортный цикл (Qц, л) опре-

деляется по формуле

Qц = Qconst + Qпер, (2)

где Qconst – относительно постоянная часть расхода топлива в транспортном цикле, л;

Qпер – переменная часть расхода топлива, зависящая от расстояния транспортиро-

вания, высоты подъема (спуска) горной массы и других горнотехнических и дорожно-

транспортных условий эксплуатации, л.

Qconst = Qп + Qо + Qр + Qмп + Qмр, (3)

где Qп, Qо, Qр, Qмп, Qмр – расход топлива, соответственно, при погрузке автосамосвала,

ожидании погрузки, разгрузке, маневровых операций при установке на погрузку и раз-

грузку, л.

(4)

где gх – удельный расход топлива на холостом ходу двигателя (полный холостой ход),

л/ч (определяется экспериментально);

tп + tо – суммарная продолжительность погрузки автосамосвала и ожидания по-

грузки, мин.

Расход топлива при разгрузке и производстве маневровых операций определя-

ется из выражения

,60/iii tgQ (5)

где Qi – расход топлива на i-ом режиме, л;

gi – удельный расход топлива на i-ом режиме, л/ч;

ti – длительность i-го режима, мин.

,1000/пдн kkNgg Nii (6)

где нg – удельный расход топлива при номинальной нагрузке двигателя, г/кВт∙ч;

дN – номинальная мощность двигателя автосамосвала, кВт;

Nik – коэффициент использования мощности двигателей на i-ом режиме (табл. 1);

пk – поправочный коэффициент, учитывающий изменения gн в зависимости от ис-

пользования мощности двигателя ( пk = 1,1 … 1,2);

ρ – плотность дизельного топлива, кг/л.

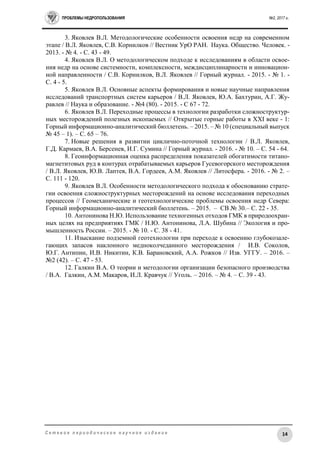

Таблица 1

Значения коэффициентов использования мощности двигателя ( Nik )

на различных режимах (экспериментальные данные) [5]

Характеристика режима Nik

Маневры при установке:

на погрузку 0,10 – 0,12

на разгрузку 0,38 – 0,40

Разгрузка 0,06 – 0,08

,60/oпxоп ttgQQ ](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-18-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

19С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Переменная часть расхода топлива (Qпер, л) при движении автосамосвала по гори-

зонтальной щебеночной автодороге с коэффициентом сопротивления качению ωо опре-

деляется из выражения [6]:

,

367

1

т

г21топрнп

д

г

дпер

kkkkLGg

QQQ (7)

где г

дQ – расход топлива при движении груженых самосвалов, л;

п

дQ – расход топлива при движении порожних самосвалов, л;

G – грузоподъемность автосамосвала, т;

kг – коэффициент использования грузоподъемности;

т – коэффициент полезного действия трансмиссии автосамосвала;

ωо – коэффициент сопротивления качению груженых автосамосвалов на автодороге

со щебеночным покрытием [10];

k1 – коэффициент, учитывающий увеличение ωо при движении порожних автоса-

мосвалов (k1 ≈ 1,15 … 1,20) [6];

k2 – коэффициент, учитывающий увеличение удельного расхода дизтоплива при

номинальной нагрузке gн при движении порожних автосамосвалов (k2 ≈ 1,1)

[6];

kт – коэффициент тары самосвала;

Lпр – расстояние транспортирования (длина горизонтальной трассы), км.

Формулу (7) можно применить для расчета расхода топлива по реальной трассе,

если фактическую длину трассы привести к горизонтальной автодороге со щебеночным

покрытием.

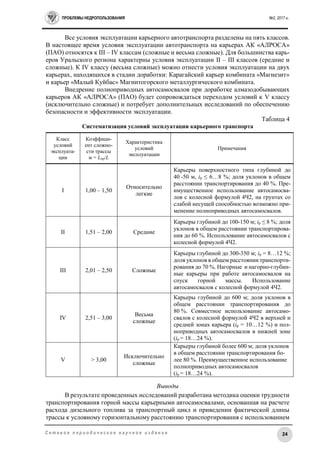

Общую длину реальной трассы движения (L, км) можно представить в виде

суммы отдельных участков (рис. 1):

Рис. 1 – Схема к расчету расхода дизтоплива

(8)

где Lг – суммарная протяженность горизонтальных участков со щебеночным покрытием,

км;

Lв – суммарная протяженность временных горизонтальных участков без покрытия,

км.

(9)

где Lг – суммарная протяженность наклонных участков с уклоном iп при движении на

подъем, км;

Lс – суммарная протяженность наклонных участков с уклоном iс при движении на

спуск, км;

Hп, Hс – высота подъема (глубина спуска) горной массы, м.

,вг LLLL i

,1010

3

сс

3

ппсп iHiHLLLi

Lв Lг

Lг

Lг

Lг Lв

Нп

L

iп

iп

iп](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-19-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

20С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

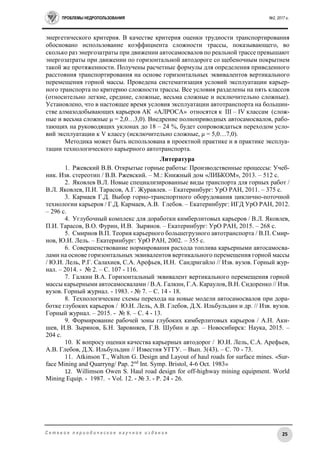

Рис. 2 – Схема к расчету приведенного расстояния транспортирования

при работе автосамосвала на подъем горной массы

Приведенное расстояние транспортирования (Lпр, км) рассчитывается по фор-

муле (рис. 2) [6, 7]:

(10)

где Эп, Эс – горизонтальные эквиваленты вертикального перемещения (подъема, спуска)

горной массы, показывающие, какое расстояние транспортирование по горизонтальной

автодороге со щебеночным покрытием эквивалентно по затратам энергии подъему

(спуску) горной массы по наклонному участку на высоту (глубину) 1 м, м/м. Экспери-

ментально-аналитические зависимости для расчета горизонтальных эквивалентов, полу-

ченные на основании исследований УГГУ, представлены в табл. 2 [6].

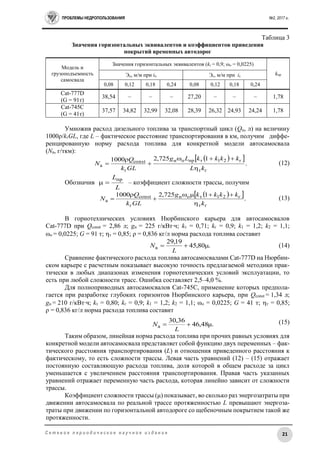

Таблица 2

Зависимости для расчета горизонтальных эквивалентов

Горизонтальные эквиваленты вертикального перемещения, м/м

Подъем горной массы Спуск горной массы

г21топ

погт3

п

1

Э

kkkki

ikkk

г21тос

сот421

п

1

Э

kkkki

ikkkk

Примечание: k3 – коэффициент, учитывающий расход топлива при движении порожних автоса-

мосвалов на спуск в тормозном режиме (k3 = 1,05…1,07); k4 – коэффициент, учитывающий расход

топлива при движении груженых автосамосвалов на спуск в тормозном режиме (k4 = 1,2…1,3);

iп (iс) > ωо

При расчете приведенного расстояния возникает необходимость приведения

участков автодорог к одному типу покрытия – базовому. В качестве базового рекомен-

дуется принимать наиболее распространенное в карьерах щебеночное покрытие с коэф-

фициентом сопротивления качению ωо = 0,020 … 0,025 [11,12]. В формуле (10)

kпр – коэффициент приведения покрытия временных автодорог к базовому (щебеноч-

ному) покрытию.

,о

в

опр k (11)

где в

оω – коэффициент сопротивления качению на временных забойных и отвальных

автодорогах.

Значения горизонтальных эквивалентов вертикального перемещения горной

массы и коэффициентов приведения покрытий временных автодорог для автосамосвалов

Cat-777D с колесной формулой 4×2 и полноприводных автосамосвалов Cat-745C в гор-

нотехнических условиях Нюрбинского карьера АК «АЛРОСА» приведены в табл. 3.

,10Э10Э впр

3

сс

3

ппгпр LkНHLL

Lпр=НпЭп

Lп=Нп iп

-1 Нп(Эп – iп

-1

)

iп

Нп](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-20-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

22С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

В простейшем случае, когда трасса представлена участком подъема или спуска,

коэффициент сложности трассы определится из следующих выражений:

при работе на подъем горной массы

,Э

Э

пп

пп

пппр

i

iН

H

L

L

(16)

при работе на спуск

.Э

Э

μ сс

сс

сспр

i

iН

H

L

L

(17)

В развернутом виде при работе на подъем

,

1ω

ω

μ

г21то

погт3

kkkk

ikkk

(18)

при работе на спуск

.

1 г21то

сот421

kkkk

ikkkk

(19)

Если коэффициент сопротивления качению (ωi) на участке подъема (спуска) от-

личается от стандартных значений на автодороге со щебеночным покрытием (ωо), то вы-

ражения (18) и (19) принимают следующий вид:

при движении и на подъем

,

1ω

ω

μ

г21то

пгт3

kkkk

ikkk i

(20)

при движении на спуск

.

1ω

ω

μ

г21то

ст421

kkkk

ikkkk i

(21)

Таким образом, сложность трассы определяется уклоном, сопротивлением каче-

нию, зависит от коэффициента тары и коэффициента использования грузоподъемности,

а также от эмпирических коэффициентов, учитывающих увеличение сопротивления ка-

чению при движении порожних автосамосвалов, увеличение удельного расхода топлива

при номинальной нагрузке двигателя при движении порожних автосамосвалов по гори-

зонтальной дороге, расход топлива при движении автосамосвалов в тормозных режимах.

Основное влияние на сложность трассы оказывает уклон автодорог (рис. 3).

На рис. 4 представлена зависимость линейной нормы расхода топлива автосамо-

свалов Cat-745C от расстояния транспортирования и коэффициента сложности трассы в

условиях Нюрбинского карьера АК «АЛРОСА».

Установлено, что объективной закономерностью для глубоких карьеров является

увеличение сложности трассы с ростом глубины разработки (рис. 5). При этом макси-

мальные значения коэффициентов сложности трассы для автосамосвалов с колесной

формулой 4×2, работающих на руководящих уклонах iр ≤ 10…12 %, могут достигать

2,5 – 3,2. При внедрении полноприводных автосамосвалов, эксплуатирующихся на руко-

водящих уклонах до 18 – 24 %, коэффициент сложности трассы увеличивается до 5 – 7

[8, 9].

Показатель сложности трассы является комплексным, объективно отражает изме-

нения горнотехнических условий эксплуатации карьерного автотранспорта, имеет чис-

ленное выражение, может использоваться в технологических расчетах расхода дизель-

ного топлива. Этот показатель можно применить в качестве основы для систематизации

условий эксплуатации технологического карьерного автотранспорта (табл. 4).](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-22-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

26С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

УДК 621.867:004.94 DOI: 10.18454/2313-1586.2017.02.026

Реутов Александр Алексеевич

доктор технических наук, профессор,

Брянский государственный

технический университет,

241035, г. Брянск, бульвар 50-летия Октября, 7

e-mail: aareutov@yandex.ru

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

СТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

СКОРОСТИ КОНВЕЙЕРА

Reutov Alexander A.

Doctor of technical sciences, professor,

The Bryansk State Technical University,

241035, Bryansk, 7 bul. 50years of October

e-mail: aareutov@yandex.ru

SIMULATION OF THE CONVEYOR SPEED

STEP CONTROL

Аннотация:

Рассмотрено моделирование процесса ступен-

чатого регулирования скорости конвейера с ис-

пользованием программ Mathcad, Simulink. По-

казано, что общие статистические характери-

стики грузопотоков можно использовать лишь

для ориентировочной оценки значений скоро-

стей ступеней Vi. Для более точного определе-

ния значений Vi необходимо моделировать про-

цесс регулирования скорости конвейера с реаль-

ными значениями грузопотока за рабочую смену

или за сутки. Получены аналитические зависи-

мости для вычисления оптимальных значений

скорости конвейера через статистическую

оценку грузопотока за период наблюдения.

Рассмотрен пример имитационного моделиро-

вания с применением программы Mathcad. С ис-

пользованием линейной интерполяции 104 значе-

ний грузопотока и операторов программирова-

ния вычислены значения Vср и Nп для двух-, трех-

и четырехступенчатых режимов регулирова-

ния. Результаты работы могут использоваться

при проектировании регулируемого привода лен-

точных конвейеров.

Ключевые слова: грузопоток, конвейер, ступен-

чатое регулирование скорости, алгоритм регу-

лирования, имитационное моделирование,

Mathcad, Simulink

Abstract:

The possibilities of step control conveyor speed sim-

ulation within Mathcad and Simulink software are

considered in the article.. General statistical param-

eters of the conveyor load can be used for a rough

estimation of the speed step values only. To check

the efficiency of the control algorithms and to deter-

mine the characteristics of the control system more

accurately it is necessary to simulate the process of

speed control with real values of traffic for a work

shift or for a day. The analytical formulas for opti-

mal speed step values were obtained using empirical

values of load. The simulation example within

Mathcad software is considered. The values of Vср

and Nп for two-step, three-step and four-step control

regimes were calculated with linear interpolation of

104 load data and the use of Mathcad programming

operators. Work results can be applied during the

design of belt conveyors with adjustable drives.

Key words: load flow, conveyor, the stepped speed

regulation, an algorithm of regulation, simulation,

Mathcad, Simulink

Введение

При проектировании конвейеров горных предприятий необходимо учитывать,

что поступающий на конвейер грузопоток изменяется в течение времени. Характери-

стики грузопотоков, поступающих на конвейеры горных предприятий, измерялись со-

трудниками ИГД им. А.А. Скочинского, НИИКМА им. Л.Д. Шевякова и других органи-

заций. По результатам статистической обработки эмпирических данных грузопотоков

были разработаны методики расчета оптимальных параметров конвейеров и бункеров,

обеспечивающих минимальные эксплуатационные расходы.

В [1] отмечено, что вследствие неравномерной работы очистного оборудования

участковый конвейер значительную часть времени работает с неполной загрузкой. По-

этому предложено выбирать участковый конвейер с учетом коэффициента машинного

времени добывающего оборудования и коэффициента неравномерности грузопотока.

Приведенные эмпирические значения минутного грузопотока Qм, т. е. массы груза, по-

ступающего на конвейер за одну минуту, показывают изменение Qм от 2 до 5 т/мин в

течение 9 минут.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-26-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

27С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Снижение загрузки конвейера ведет к гиперболическому увеличению удельных

энергозатрат на транспортирование. Так, работа конвейера с 25-процентной загрузкой

увеличивает на 160 % по сравнению с номинальной загрузкой [2].

При скорости ленты, например, 2,5 м/с за одну минуту происходит загрузка 150 м

ленты конвейера, поэтому для оценки загруженности ленты и отсутствия просыпей необ-

ходимо использовать эмпирические значения грузопотока за более короткий промежу-

ток времени. Характеристики минутных грузопотоков пригодны для расчетов конвейе-

ров с загрузочным бункером, оборудованным питателем. В ряде случаев установка за-

грузочного бункера конвейера невозможна или требует существенных капитальных за-

трат. Для анализа безбункерной загрузки конвейеров необходимы значения грузопотока

Qс за время tQ = 1…3 с. Обработка результатов замеров забойных грузопотоков угольных

шахт показала, что коэффициент вариации Qс достигает величины 0,73 при tQ = 1,2 с [3].

Целью исследования является разработка имитационных моделей для проверки

работоспособности алгоритмов и определения параметров управления скоростью кон-

вейера с учетом поступающего грузопотока.

Возможности регулирования скорости конвейера

Важным способом снижения эксплуатационных расходов является регулирова-

ние скорости конвейера в соответствии с фактическим грузопотоком. Регулирование

скорости конвейеров не получило ранее широкого распространения на горных предпри-

ятиях из-за недостаточной надежности и эффективности регулирующей аппаратуры.

Многоскоростные асинхронные электродвигатели позволяют дискретно изменять

скорость конвейера. Их применение обеспечивает движения грузонесущего органа с не-

сколькими фиксированными скоростями, однако согласовать скорости электродвигателя

с необходимыми скоростями конвейера практически невозможно. Кроме того, переклю-

чение скоростей сопровождается вредными электромагнитными и механическими про-

цессами в приводе конвейера.

Новые возможности регулирования появились с созданием полупроводниковых

устройств регулирования электроприводов, которые позволяют регулировать в широком

диапазоне частоту вращения и электромагнитный момент электродвигателя.

Поступающий на конвейер грузопоток изменяется почти непрерывно. Если

устройство регулирования также изменяет скорость конвейера непрерывно в соответ-

ствии с изменением Qc, то конвейер постоянно работает в переходном динамическом ре-

жиме с повышенным износом и энергозатратами. Ступенчатое регулирование скорости

сокращает количество и время переходных динамических процессов, повышает эффек-

тивность работы конвейера за счет обеспечения полной загрузки ленты без просыпания

груза, уменьшения потерь энергии и износа узлов конвейера [4].

При проектировании конвейеров используют большое количество критериев [5].

Для выбора оптимального количества ступеней и соответствующих им значений скоро-

сти в качестве критериев можно использовать энергопотребление конвейера или приве-

денную стоимость транспортировки. Однако рассчитать эти показатели с приемлемой

точностью трудоемко. В качестве критерия эффективности регулирования скорости кон-

вейера лучше использовать среднее значение скорости или путь, пройденный лентой, за

установленное время.

В [6] приведены зависимости для расчета значений скорости ступеней Vi для ста-

ционарного нормального случайного процесса изменения Qс. Однако многие исследова-

тели отмечают, что во многих случаях забойные грузопотоки не являются ни стационар-

ными, ни нормальными случайными процессами [7]. Поэтому общие статистические ха-

рактеристики грузопотоков можно использовать лишь для ориентировочной оценки зна-

чений Vi. Для более точного определения значений Vi необходимо моделирование про-

цесса регулирования скорости с реальными значениями грузопотока Qc за установлен-](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-27-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

28С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

ное время. Для горных предприятий с учетом технологии добычи необходимо использо-

вать значения грузопотока Qc за рабочую смену или за сутки. Результаты замеров грузо-

потока и мощности привода магистрального ленточного конвейера 2ЛУ120 в течение

4 суток на шахте «Должанская-Капитальная» представлены в [8].

Расчетное значение средней скорости mV зависит от ожидаемой относительной

длительности Pi работы конвейера со скоростью i-ой ступени Vi:

;;2211 nnV PVPVPVm ,1

1

SN

i

iP (1)

где NS – количество ступеней регулирования.

Скорость i-ой ступени Vi выразим через величину номинальной погонной

нагрузки и значение грузопотока Qi , соответствующего i-ой ступени:

./ ii QV

Величина номинальной погонной нагрузки является конструктивной характе-

ристикой конвейера и обеспечивает его нормальную работу без просыпания груза:

= Qn /Vn ,

где Qn и Vn – номинальные значения производительности и скорости конвейера.

Величины Pi могут быть вычислены через статистическую оценку p(x) суммарной

длительности грузопотока Qc = x за период наблюдения (то есть через статистическую

плотность распределения величины Qc):

;)(

1

dxxpP

i

i

Q

Q

i

i = 1, …, NS.

Необходимое условие минимума средней скорости mV имеет следующий вид:

,0

i

V

Q

m

i = 1, …, NS -1. (2)

Если система управления не останавливает конвейер при Qc = 0, а лишь снижает

скорость до значения V0, то уравнение (1) принимает вид:

)1( 1102

2

1

1

00 nnV PPPVP

Q

P

Q

PVm

.

Имитационное моделирование с использованием Mathcad

Целью имитационного моделирования процесса регулирования скорости конвей-

ера является проверка работоспособности алгоритма, определение оптимальных пара-

метров регулирования, соответствующих характеристикам поступающего на ленту гру-

зопотока Qс , например, определение оптимального количества ступеней регулирования

и соответствующих им значений производительности.

В качестве критериев эффективности регулирования примем среднее значение

скорости Vср и количество переключений скорости Nп за время моделирования.

Исходными данными для имитационного моделирования являются эмпирические

данные замеров грузопотока Qc. При tQ = 1 с только за одну восьмичасовую рабочую

смену результаты замеров включают 28800 значений Qc. Программная обработка таких

больших массивов данных возможна с использованием математических программ

Mathcad, Matlab или программ, специально написанных для данной задачи на одном из

алгоритмических языков.

Рассмотрим пример имитационного моделирования процесса регулирования ско-

рости конвейера с использованием программы Mathcad. В качестве исходных данных

использованы 104 значения Qс с математическим ожиданием 28,8 кг/с и средним квад-

ратичным отклонением 14,2 кг/с. Максимальные значения Qс достигают 50 кг/с, что со-

ответствует теоретической производительности конвейера 180 т/ч tQ = 3 c.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-28-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

29С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

С использованием линейной интерполяции дискретных значений Qс и операторов

программирования вычислены значения Vср и Nп для двух-, трех- и четырехступенчатых

режимов регулирования при номинальной скорости Vn = 2,5 м/с.

В табл. 1 приведены рассчитанные значения Vср и Nп для оптимальных значений

скорости ступеней Vi (i = 0…NS), рассчитанных по уравнениям (2).

Таблица 1

Результаты моделирования

NS Vi / Vn Vср, м/с Nп

2 0,125; 0,66; 1 1,96 11

3 0,125; 0,3; 0,66; 1 1,79 16

4 0,125; 0,25; 0,6; 0,75, 1 1,74 24

Количество значений отношения скоростей Vi/Vn в таблице на единицу превышает

NS, так как в модели принято V0 = Vn/8 при Qс = 0.

На рис. 1 приведены графики рассмотренного примера изменения поступающего

грузопотока Qс и скорости конвейера во времени. Для приведения к одному масштабу

значения Qс на графике умножены на 0,05, т. е. масштаб по оси ординат для Qс – 1:20 кг/с.

Vtwo, Vthree, Vfour – скорость конвейера (м/с) при двухступенчатом, трехступенчатом и

четырехступенчатом регулировании.

Для использованных в примере исходных данных наиболее заметно Vср снижается

при двух- и трехступенчатом регулировании. Четырехступенчатый режим снижает Vср

лишь на 2,9 % по сравнению с трехступенчатым при заметном увеличении Nп на 53 %.

а б

Z

Рис. 1 – Графики изменения грузопотока Qс (кг/с) и скорости конвейера (м/с)

во времени t (с): а – двухступенчатое регулирование,

б – трех- и четырехступенчатое регулирование

В рассмотренном примере значения скоростей ступеней Vi остаются неизмен-

ными, а в [9] предложен способ ступенчатого регулирования скорости ленты конвейера,

в котором количество ступеней регулирования и скорости ступеней Vi принимают раз-

ные значения при возрастании и снижении грузопотока.

Инкрементный алгоритм регулирования скорости ленты конвейера

Способ [9] включает постоянное измерение фактической скорости ленты путем

управления приводом конвейера в местах загрузки и поступающего грузопотока. При-

емная способность конвейера qout (кг/с) зависит от текущей скорости V ленты в месте

загрузки и номинальной погонной нагрузки (кг/м) конвейера (qout = V).

Скорость ленты увеличивают на величину q1/ в течение времени t1, если посту-

пающий грузопоток Qс превышает приемную способность конвейера qout; или умень-](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-29-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

31С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Уменьшение количества ступеней регулирования при снижении грузопотока поз-

волило сократить по сравнению с полностью трехступенчатым режимом (см. рис. 1б)

количество переключений до 12 и незначительно увеличило Vср до 2,03 м/с. То есть ко-

личество переключений сократилось в 1,54 раза, средняя скорость увеличилась на 12,8 %

(см. табл. 1).

Имитационное моделирование инкрементного алгоритма регулирования пока-

зало возможность управления плавностью изменения скорости конвейера при монотон-

ном изменении грузопотока. Однако осцилляции величины Qс около значений ступеней

приводят к необоснованному завышению или занижению скорости конвейера.

Рассмотренные подходы к имитационному моделированию применимы не только

для конвейерного транспорта, но и для экскаваторно-автомобильных комплексов карье-

ров [10]. Они позволяют оценить эффективность диспетчерского алгоритма, определить

путь повышения производительности.

Заключение

Эффективным способом снижения эксплуатационных расходов конвейерного

транспорта является регулирование скорости конвейера в соответствии с фактическим

грузопотоком.

Вероятностные методы расчета характеристик процессов загрузки и регулирова-

ния скорости конвейера не позволяют получать результаты с достаточной для практиче-

ского использования точностью из-за сложности формального описания грузопотоков

горных предприятий. Для проверки работоспособности алгоритмов регулирования и бо-

лее точного определения характеристик системы регулирования необходимо имитаци-

онное моделирование процесса регулирования скорости с реальными значениями грузо-

потока за рабочую смену или за сутки. Характеристики минутных грузопотоков при-

годны для расчетов конвейеров с загрузочным бункером, а для анализа безбункерной

загрузки конвейеров необходимы значения грузопотока за время 1…3 с.

С учетом больших объемов эмпирических данных замеров грузопотоков имита-

ционное моделирование регулирования скорости конвейера с использованием программ

Mathcad, Simulink позволяет определить характеристики системы регулирования с при-

емлемой точностью и трудозатратами.

Рассмотренный пример моделирования показал, что среднее значение скорости

конвейера Vср наиболее заметно снижается при двух- и трехступенчатом регулировании.

Дальнейшее увеличение количества ступеней регулирования незначительно снижает Vср

по сравнению с трехступенчатым, но заметно увеличивает интенсивность переключений

скорости.

Инкрементный алгоритм использует разное количество ступеней регулирования

при возрастании и снижении грузопотока и позволяет управлять интенсивностью пере-

ключения ступеней регулирования скорости конвейера. Имитационное моделирование

инкрементного алгоритма регулирования в среде Simulink показало возможность управ-

ления интенсивностью переключений ступеней регулирования скорости конвейера при

монотонном изменении грузопотока. Однако осцилляции величины грузопотока около

значений ступеней приводят к необоснованному завышению или занижению скорости.

Литература

1. Гудалов В.П. Выбор ленточных конвейеров для транспортирования угля из

очистных забоев / В.П. Гудалов // Шахтный и карьерный транспорт. Вып. 2. - М.: Недра,

1975. - C. 80 – 86.

2. Semenchenko A. The impact of an uneven loading of a belt conveyor on the loading

of drive motors and energy consumption in transportation/ A. Semenchenko, M. Stadnik, P. Be-

litsky, D. Semenchenko, O. Stepanenko// Eastern-European Journal of Enterprise Technolo-

gies. Issue 4/1 (82). - 2016. - Р. 42 –51.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-31-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

34С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

УДК [622.1:528 + 550.3]:624.131.1 DOI: 10.18454/2313-1586.2017.02.034

Далатказин Тимур Шавкатович

кандидат технических наук,

старший научный сотрудник

лаборатории сдвижения горных пород,

Институт горного дела УрО РАН,

620075, г. Екатеринбург,

ул. Мамина-Сибиряка, 58

e-mail: 9043846175@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ОПОЛЗНЕЙ В КОРШУНОВСКОМ

КАРЬЕРЕ

Dalatkazin. Timur Sh.

candidate of technical sciences,

The Institute of Mining UB RAS

620075, Yekaterinburg,

58 Mamin-Sibiryak st.

e-mail: 9043846175@mail.ru

FORMING LANDSLIDES RESEARCHES

IN THEKORSHUNOVSKY OPEN PIT

Аннотация:

По мере повышения интенсивности освоения

верхней части земной коры наблюдается рост

количества аварийных деформаций горного мас-

сива на ответственных объектах недропользо-

вания, что определяет необходимость пере-

смотра идеологии проектирования, инженерно-

геологических изысканий, внедрения в традици-

онный комплекс диагностики современных, раз-

работанных на основании новых фундаменталь-

ных научных знаний методов исследований. Рас-

смотрены результаты инженерно-геологиче-

ских исследований горного массива Северного

борта Коршуновского карьера, где десятилети-

ями происходили оползневые процессы, причины

которых оставались неразгаданными. Комплекс

диагностики, разработанный на основе синерге-

тического подхода к изучаемому вопросу, и ис-

следование геодинамической ситуации с исполь-

зованием современных научных технологий поз-

волили определить механизм формирования

оползней и путь решения проблемы.

Ключевые слова: синергетика, самоорганизация,

современная геодинамика, горный массив, опол-

зень, разрывное нарушение, тиксотропия

Abstract:

In the process of increasing the intensity of Crust

top of the top layer development the growth of emer-

gency deformations rock mass number on responsi-

ble subsurface use objects is observed that defines

the need in engineering-geological researches ide-

ology revision, introducing modern methods of re-

searches in terms of new fundamental scientific

knowledge into traditional complex diagnostics.

The results of engineering-geological researches of

rock mass in the Korshunovsky pit Northern board,

where the reasons of constant landslide processes

remained unknown.

Mechanism of landslides formation and problem

solution have been defined owing to studying rock

mass in terms of synergetric principles basis appli-

cating up-to-date methods of researches.

Keywords: synergetrics, self-organization, modern

geo-dynamics, rock mass, landslide, explosive vio-

lation, thixotropy

Введение

Опыт исследований неожиданных деформаций горного массива на объектах

недропользования, как правило, выявляет синергизм формирования механизма подго-

товки и реализации аварийного события. Слово синергетика происходит от латинского

слова «sinergia», которое означает совместное взаимодействие. Сегодня синергетику по-

нимают как междисциплинарное знание, совокупность знаний о закономерностях само-

организации, нелинейности, хаосе и порядке при изучении объектов, являющихся откры-

тыми системами, взаимодействующими между собой и окружающей средой путем об-

мена энергией, информацией, веществом. Синергетика также изучает взаимосвязи раз-

личных факторов, определяющих процесс эволюции объекта, называемого самооргани-

зацией [1]. Использование принципов синергетики и новейших методов исследования в

повседневной практике изысканий позволит существенно повысить качество инже-

нерно-геологического прогнозирования.

Показательным примером с точки зрения прикладного использования принципов

синергетики в инженерной геологии являются исследования процесса оползнеобразова-](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-34-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

35С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

ния в Коршуновском карьере одноименного железорудного месторождения. Здесь, в се-

веро-западном борту карьера, периодически, начиная с 1975 года, происходят крупные

оползни при углах наклона борта 22º. По всем расчетным оценкам скальные осадочные

породы, слагающие этот борт, должны обеспечивать его устойчивость при углах 28 – 30º

с нормативным запасом устойчивости 1,3. Взаимосвязь оползнеобразования с временами

года отсутствует. Многочисленные исследования, выполненные по всем правилам тра-

диционными методами, так и не раскрыли причины и механизм оползнеобразования.

В 2007 г. Институтом горного дела УрО РАН под руководством А.Д. Сашурина

выполнена комплексная, разработанная на принципах синергетики структурно-геодина-

мическая диагностика, по результатам которой был наконец определен механизм фор-

мирования оползневого процесса и пути борьбы с ним.

Геологические условия оползневого участка Коршуновского карьера

Оползнеопасный участок расположен на Северном борту Коршуновского карь-

ера в зоне широтного разлома мощностью около 500 м.

Северный борт Коршуновского карьера в верхней и средней частях сложен слои-

стыми породами усть-кутской и верхоленской свит, а в нижней части – туфогенными

образованиями.

Породы усть-кутской свиты представлены чередующимися пачками толстослои-

стых известняков, известняковых песчаников и тонкоплитчатых разновидностей этих

пород с прослоями алевролитов, аргиллитов, мергелей, глин. Отмечаются скарнирован-

ные жилы. В основании породы усть-кутской свиты имеют более низкие прочностные

характеристики, чем вверху. Породы усть-кутской свиты залегают с углом падения

10 – 12º в сторону выработанного пространства карьера. На контуре карьера в нагорной

части их мощность составляет 80 – 90 м (рис. 1).

Средняя часть Северного борта сложена породами верхоленской свиты: аргилли-

тами, алевролитами и мелкозернистыми песчаниками. В нижней части Северного борта

залегают в основном туфогенные образования. В тектонических зонах породы разру-

шены до состояния дресвы, брекчии, глины.

Глины отмечаются по всему разрезу Северного борта. Они заполняют межблоч-

ное пространство. Вещественный состав глин определяет их особенности и принципи-

ально важен. По данным В.Г. Зотеева, на Коршуновском месторождении глинистая

фракция выветрелых пород представлена монтмориллонитом и гидрослюдами.

Характерным признаком минералов монтмориллонитовой группы

(m{Mg3[Si4O10][OH]2}·p{Al,Fe)2[Si4O10][OH]2}·n H2O) является переменное содержание

в них воды, сильно изменяющееся в зависимости от влажности окружающей среды. Вода

легко проникает в кристаллическую решетку монтмориллонита, раздвигает ее и обуслов-

ливает сильную его набухаемость.

Гидрослюды являются промежуточным продуктом выветривания слюд. Разруше-

ние кристаллической решетки слюд (на примере мусковита

K Al2 (OH) 2Al Si3 O10) происходит по схеме замещения ионов калия (К+1) на связанные

молекулы воды (Н2О). Кристаллическая структура гидрослюды незначительно отлича-

ется от структуры слюды и является переходной к структуре монтмориллонита. Имеет

место переслаивание пакетов слюд с пакетами монтмориллонита.

Молекулы Н2О располагаются в межпакетных пространствах, т. е. проникают

вдоль плоскостей, разграничивающих плоские пакеты кристаллической структуры. Каж-

дый пакет с обеих сторон на внешних плоскостях содержит гидроксильные ионы и, сле-

довательно, пакеты примыкают друг к другу по поверхностям. Поэтому при проникно-

вении воды происходит раздвижение этих пакетов. При этом межплоскостные расстоя-

ния кристаллической решетки могут колебаться в значительных пределах – от 9,6 до

28,4 ангстрем в зависимости от количества молекул Н2О, участвующих в кристалличе-

ской структуре минерала.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-35-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

36С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Таким образом, характерным признаком для монтмориллонита и гидрослюд яв-

ляется переменное содержание в них воды, сильно изменяющееся в зависимости от

влажности окружающей среды: из-за особенности строения кристаллической решетки

монтмориллонит и гидрослюды очень гидрофильны и, как следствие, тиксотропны. Под

тиксотропией понимается физико-химическое явление, возникающее в дисперсных по-

родах и выражающееся в их разжижении и практически полной потере прочности под

влиянием внешних динамических воздействий и быстром восстановлении прочности

при снятии внешних воздействий. Такие обратимые явления характерны для пород, об-

ладающих структурными связями, обусловленными непосредственным взаимодей-

ствием частиц и агрегатов между собой. Эти связи отличаются малой прочностью, мо-

бильностью и обратимостью. Степень тиксотропного разупрочнения зависит от внешних

и внутренних факторов. К внешним факторам относятся параметры динамического воз-

действия на горный массив. К внутренним факторам относятся дисперсность породы, ее

минеральный состав и влажность. Тиксотропия проявляется под воздействием современ-

ных геодинамических процессов, взрывов, движения транспорта и т.д. [2, 3, 4].

В Северном борту карьера находится гидротехнический тоннель, по которому из

карьерного поля отведена река Коршуниха. При обследовании тоннеля было установ-

лено, что монолитная железобетонная крепь на участке разломной зоны трещинами раз-

рыва разбита на отдельные секции длиной 7 – 10 м, из которых в тоннельное простран-

ство поступают подземные воды, иногда фонтанируя под давлением. Это свидетель-

ствует о высокой степени геодинамической активности разломной зоны.

По сведениям Н.И. Ермакова, очевидцы, непосредственно наблюдавшие оползни

Северного борта карьера Коршуновского месторождения, отмечали, что они, по сути,

являлись селями [5]. Для селеобразования определяющее значение имеют тиксотроп-

ность и плывунчатость горных пород.

Методы исследований

Л а б о р а т о р н ы м и и с п ы т а н и я м и с использованием пенетрометра Разоре-

нова установлено, что глинистые породы горного массива оползневой зоны (гор. 345) и

тела оползня при влажности от 20 до 40 % проявляют тиксотропные свойства с коэффи-

циентами чувствительности от 1,05 до 1,97. Результаты испытаний приведены в табл.

1. Порода считается тиксотропной при значении величины тиксотропного упрочнения

больше 1. Лабораторные испытания показали, что уже при влажности 0,200 д.е. порода,

отобранная из оползня (переотложенный алеврит) обладает тиксотропными свойствами

(величина тиксотропного упрочнения 1,96).

Кроме того, проба № 1 при заданной влажности 0,4 д.е. приобрела свойства плы-

вуна. Даже при незначительном встряхивании наблюдалось разжижение породы.

Г е о ф и з и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я структурных особенностей массива се-

веро-западного борта выполнены с использованием методов ССП (спектральное сей-

смопрофилирование) геоэлектрическим методом в варианте срединного градиента [6, 7]

. С целью выявления подвижных разрывных структур и предварительного геодинамиче-

ского районирования была выполнена эманационная радоновая съемка.

Радонометрия обладает уникальными для геодинамической диагностики возмож-

ностями, поскольку, согласно современным научным представлениям, геодинамическая

активность участвует в формировании поля радоновых эманаций. При этом радономет-

рия фиксирует весь частотный диапазон современной геодинамической активности. Ос-

новными геодинамическими факторами формирования поля радоновых эманаций явля-

ются

– разрыхление и разуплотнение пород, образование новых трещин, подновление и

расширение уже существующих за счет современной геодинамической активности;

– активизация процесса эманирования радона в результате вибровоздействия на гор-

ные породы, вызванного полем напряжений в массиве.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-36-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

37С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Таким образом, интенсивность выделения радона определяется степенью совре-

менной геодинамической активности. Это позволяет использовать поле радоновых эма-

наций для обнаружения подвижных разрывных нарушений и районирования горного

массива по степени современной геодинамической активности [8, 9, 10].

Таблица 1

Результаты лабораторных испытаний тиксотропных свойств пород

№

проб

ы

Место отбора

пробы

Влажность,

W, д.е.

Плотность

породы,

p, г/см3

Удельное

сопротивление

пенетрации,

мгновенное,

кг/см2

Удельное

сопротивление

пенетрации

через 10 суток,

кг/см2

Величина

тиксотропного

упрочнения

1

Северо-

западный

борт, гор.

345

0,304 1,94 0,20 0,21 1,05

2

Северо-

западный

борт, гор.

345

0,341 1,71 0,30 0,59 1,97

3 Из оползня 0,391 1,69 0,19 0,20 1,05

4 Из оползня 0,360 1,77 0,34 0,64 1,88

5 Из оползня 0,315 1,85 0,14 0,23 1,64

6 Из оползня 0,200 1,85 0,26 0,51 1,96

Примечание. Испытания проводились из отсева фракции менее 2 мм при заданной влажности

Согласно результатам радонометрических исследований в варианте эманацион-

ной съемки в оползневой зоне были выявлены две подвижные системы разрывных нару-

шений:

– с азимутом простирания 355о

;

– с азимутом простирания 11о

(рис. 1).

Рис. 1 – Результаты радонометрических исследований на Северном борту

Коршуновского карьера](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-37-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

38С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Согласно результатам электроразведки и спектрального сейсмопрофилирования

массив горных пород в оползневой зоне имеет блочную структуру. Межблочные шовные

зоны заполнены выветрелыми до глинистого состояния породами.

Наблюдения с применением технологий спутниковой геодезии GPS в районе

оползневой зоны показали высокий уровень современной геодинамической активности.

Исследованиями последних десятилетий выявлены два вида современных геоди-

намических движений – трендовые и цикличные, которые придают массиву горных по-

род земной поверхности постоянную подвижность, выступающую как естественная

форма существования геологической среды.

Относительное перемещение блоков происходит по разрывным нарушениям.

Трендовые движения сохраняют на относительно продолжительных промежутках

времени направление и скорость смещения. Трендовые движения, укладывающиеся в

продолжительные геологические и исторические временные рамки, известны давно [11,

12, 13].

Работами Ю.О. Кузьмина (Институт физики Земли РАН) выявлены цикличные

геодинамические движения. Цикличные движения имеют периодические знакоперемен-

ные изменения направления движения и характеризуются частотой циклов и амплитудой

перемещения в цикле [14].

В районе Северного борта Коршуновского карьера короткопериодные цикличные

геодинамические движения вызывают до 20 – 25 цикличных нагружений массива в час

с амплитудами 0,2 – 0,3 МПа. Длиннопериодные цикличные геодинамические движения

обусловливают здесь изменения напряжений в массиве за годичный цикл до

0,3 – 0,5 МПа. А за 30-летний период изменения напряжений достигают 2 – 3 МПа.

Анализ гидрогеологической ситуации исследуемого массива показал, что на

участке Северного борта сформировались условия для переувлажнения глинистых, ха-

рактеризующихся склонностью к проявлению тиксотропии пород, межблоковых шов-

ных зон горизонтальной и вертикальной ориентировки залегания.

Результаты исследований

По результатам комплексной диагностики была подтверждена гипотеза меха-

низма оползнеобразования, наблюдаемого в пределах Северного борта карьера. Под вли-

янием современных короткопериодных геодинамических движений переувлажненные,

характеризующиеся тиксотропным разупрочнением глинистые породы, заполняющие

межблоковые пространства, находятся в неустойчивом, потенциально текучем состоя-

нии. Далее длиннопериодные цикличные нагружения в определенный момент, когда па-

раметры системы приобретают «благоприятные» значения, в так называемой точке би-

фуркации переводят подготовленный массив в селеобразные оплывины. Понятие бифур-

кация происходит от латинского «бифуркус» – развилка, двузубый. В точке бифуркации

происходит изменение стратегии развития.

Таким образом, оползнеобразование на Северном борту Коршуновского карьера

определяют три фактора:

1. Увлажнение глинистых, склонных к тиксотропному разупрочнению глини-

стых пород.

2. Воздействие на массив короткопериодных цикличных геодинамических нагру-

зок, поддерживающих глинистые, гидрослюдисто-монтмориллонитовые породы в не-

устойчивом состоянии.

3. Периодические длиннопериодные цикличные геодинамические движения, как

спусковой механизм, вызывают сползание подготовленного массива в виде масштаб-

ных оплывин.

Природа перечисленных факторов, формирующих оползневые процессы в Кор-

шуновском карьере, позволяет реально воздействовать только на гидрогеологический

режим с целью уменьшения увлажнения глинистых пород.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-38-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

39С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Выводы

В качестве причин оползней и обрушений предыдущими исследователями опре-

делялись все возможные факторы, сопровождающие рассматриваемую ситуацию, от

структуры и свойств пород, слагающих оползневой участок, до техногенного увлажне-

ния и воздействия массовых взрывов. Безусловно, все они имеют место и на проблемном

участке, и на любом другом участке бортов карьера. Но ни один из приведенных факто-

ров сам по себе не является единственно определяющим. Так, рекомендованные меры по

стабилизации оползневого участка – приведение углов откоса борта и его уступов в со-

ответствие с конкретными условиями данного участка (структурой, физико-механиче-

скими свойствами и др.); сооружение нагорной канавы для предотвращения увлажнения

от ливневых и паводковых вод; проведение гидроизоляции трещин в нагорной части

борта, препятствующей проникновению воды в массив; применение специальной техно-

логии взрывных работ в приконтурной зоне, снижающей действие взрывов на массив

пород законтурной области и др., не решили существа проблемы.

Использование принципов синергетики при анализе реальностей существования

изучаемого массива как сложной и открытой системы, находящейся в процессе самоор-

ганизации, основанном на постоянном стремлении к устойчивому состоянию, опреде-

лило гипотезу механизма оползнеобразования в Коршуновском карьере и конкретный

междисциплинарный состав комплекса примененной диагностики. Использование тра-

диционных и современных научных методов исследований, разработанных на основе но-

вейших фундаментальных знаний о процессах, происходящих в горном массиве, позво-

лило подтвердить гипотезу механизма оползнеобразования на объекте исследований и

пути борьбы с этой хронической многолетней проблемой.

Литература

1. Андреев А.А. Философские аспекты синергетики / А.А. Андреев // Вестник

Южно-Уральского государственного университета. – 2008. - Вып. № 21(121).

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная петрология / В.Д. Ломтадзе.

- Л.: Недра, 1970. – 528 с.

3. Бетехтин А.Г. Курс минералогии / А.Г. Бетехтин // ГНТИ литературы по геоло-

гии и охране недр. – М., 1956. – 558 с.

4. Далатказин Т.Ш. Литологические особенности горного массива г. Березовский

в прогнозе активизации процесса сдвижения горных пород в случае затопления подзем-

ного рудника / Т.Ш. Далатказин // Проблемы недропользования [Электронный ресурс]:

рецензируемое сетевое периодическое научное издание / ИГД УрО РАН. – 2016. -

№ 3(10). - С. 5 – 8. Режим доступа: //trud.igduran.ru

5. Роль тектонических деформаций породного массива в формировании оползне-

вых явлений на Коршуновском карьере / А.Д. Сашурин, А.В. Яковлев, Н.И. Ермаков,

А.А. Панжин, А.В. Наумов // Горный информационно-аналитический бюллетень. –

2003.– № 2.– С. 193 – 196.

6. Сашурин А.Д. Решение задачи устойчивости бортов в целях защиты потенци-

ально опасных участков транспортных берм карьеров / А.Д. Сашурин, В.В. Мельник,

А.А. Панжин // Инженерная защита. - 2015. - № 2 (7). - С. 80 – 86.

7. Мельник В.В. Исследование причин деформирования инженерных сооружений

/ В.В. Мельник // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2014. - № 2. -

С. 161 – 167.

8. Далатказин Т.Ш. Взаимосвязь уровня радоновой эмиссии с современной гео-

динамикой и тектоническими зонами / Т.Ш. Далатказин // Горный информационно-ана-

литический бюллетень. - 2007. - № 2. - С. 212 - 215.

9. Далатказин Т.Ш. Диагностика современной геодинамической активности гор-

ного массива при строительстве и эксплуатации ответственных объектов / Т.Ш. Далат-

казин // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2005. - № 11.- С. 120 – 123.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-39-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

42С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

УДК 622.02:531 DOI: 10.18454/2313-1586.2017.02.042

Рубцова Екатерина Владимировна

кандидат технических наук, доцент,

старший научный сотрудник,

Институт горного дела им. Н.А. Чинакала

СО РАН,

630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 54

e-mail: rubth@misd.ru

Скулкин Александр Александрович

младший научный сотрудник,

Институт горного дела им. Н.А. Чинакала

СО РАН

e-mail: chuptt@yandex.ru

О ФИЗИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

ПРОЦЕССА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ГИДРОРАЗРЫВА В МОДЕЛЬНЫХ

ОБРАЗЦАХ ПРИ ИХ

НЕРАВНОКОМПОНЕНТНОМ

НАГРУЖЕНИИ

Rubtsova Ekaterina Vl.

candidate of technical sciences,

assistant professor, senior researcher,

Chinakal Institute of Mining, SB RAS,

630091 Novosibirsk, 54 Krasny prospect

e-mail: rubth@misd.ru

Skulkin Alexander Al.

junior researcher,

Chinakal Institute of Mining, SB RAS

e-mail: chuptt@yandex.ru

PHYSICAL SIMULATION THE PROCESS

OF MEASUREMENT HYDROFRACTURING

IN SPECIMEN UNDER THEIR

NON-EQUICOMPONENT LOADING

Аннотация:

Представлены конструкции стенда и макетов

скважинных зондов для выполнения тестов из-

мерительного гидроразрыва в модельных образ-

цах размерами 200×200×200 мм при их незави-

симом трехосном нагружении. По результатам

физического моделирования на стенде дана

сравнительная оценка методов косвенного опре-

деления величины давления «запирания» трещин

гидроразрыва.

Ключевые слова: измерительный гидроразрыв,

стенд, макет, скважинный зонд, нагружение,

трещина, диаграмма

Abstract:

A test bench and experimental models of down hole

surveying devices for test hydro-fracturing in speci-

men 200×200×200 mm in size under triaxial non-

equicomponent loading are described. The methods

of indirect estimation of shut-in pressure are com-

pared based on physical simulation results.

Key words: measuring hydraulic fracturing, test

bench, experimental model, down hole surveying de-

vice, loading, fracture, diagram

Метод измерительного гидроразрыва применяется для экспериментальной

оценки напряжений в массиве горных пород с конца 60-х годов двадцатого века. В ИГД

СО РАН выполнен большой объем исследований, направленных на развитие метода и

создание технических средств для его практической реализации [1, 2].

Исследование и обоснование методических и технологических подходов к выпол-

нению тестов измерительного гидроразрыва может быть выполнено методом физиче-

ского моделирования. Для этих целей в лаборатории горной информатики ИГД СО РАН

в 2014 – 2015 гг. создан стенд (рис. 1), позволяющий производить гидроразрыв в модель-

ных образцах размерами 200×200×200 мм при их трехосном независимом нагружении

[3].

Для выполнения тестов гидроразрыва в образцах из полиметилметакрилата изго-

товлены макеты скважинных зондов с различными элементами системы пакеровки.

Обоснованы вид и форма уплотнительных элементов для предотвращения эффекта

«обыгрывания» пакеров, т. е. проникновения рабочего флюида из межпакерной области

(в процессе гидроразрыва) в зону контакта пакера со стенкой скважины и, возможно, за

его пределы. В целях надежной герметизации участка скважины принято решение о це-

лесообразности использования составных пакерных элементов в виде полиуретановых

цилиндров с разделительными металлическими вставками между ними.](https://image.slidesharecdn.com/nedraed-13-170627112552/85/2017-2-13-42-320.jpg)

![ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №2, 2017 г.

44С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е

Рис. 3 – Макет зонда для скважины с тупиковым забоем

Программа физического моделирования на стенде предусматривает обоснование

достоверности применяемых методов определения давления «запирания» трещины

флюидоразрыва по экспериментальным диаграммам «давление – время»; отработку

технологий образования инициирующей трещины и параметров гидроразрыва для полу-

чения направленных трещин при одноосном, двухосном и трехосном нагружении образ-

цов; исследование возможностей контроля момента «смыкания» берегов трещины в про-

цессе измерительного гидроразрыва.

На первом этапе проводилось исследование методов косвенного определения дав-

ления «запирания», соответствующего моменту равновесного состояния открытой тре-

щины перед ее «схлопыванием». Точность определения этого параметра по эксперимен-

тальным диаграммам существенно влияет на достоверность оценки компонент главных

напряжений, поскольку расчетное значение минимальной компоненты принимается рав-

ным давлению «запирания», а при расчете максимальной компоненты величина давле-

ния «запирания» умножается на коэффициент три, и, соответственно, также будет утра-

иваться погрешность ее определения.

Для сравнительного анализа выбраны семь методов, которые практики гидрораз-

рыва используют при обработке экспериментальных диаграмм [1, 4 –6]:

I – «метод точки перегиба», заключается в проведении касательной к кривой

спада давления на диаграмме «давление – время» сразу после прекращения подачи флю-

ида и выборе значения давления запирания в точке, где кривая отклоняется от касатель-

ной;

(следующие четыре метода (II – V) аналогичны «методу точки перегиба», отличия

заключаются в виде диаграмм, на которых выполняется построение касательной)

II – используется диаграмма «P относительно log Δt», где P – давление, Δt – ин-

тервал времени с момента начала спада кривой;

III – используется диаграмма «log P относительно log Δt»;

IV – используется диаграмма «P относительно log (t+ Δt)/ Δt», где t – время нагне-

тания флюида;

V – используется диаграмма «dP/dt относительно P»;

VI – метод, предложенный в ИГТМ АН УССР, при котором величина давления

запирания определяется как величина стабилизировавшего давления на участке запира-

ния;

VII – «метод биссектрисы», который заключается в проведении одной касатель-

ной к начальному участку кривой спада, второй касательной к участку стабилизации дав-

ления и построению биссектрисы угла пересечения двух касательных, величина давле-