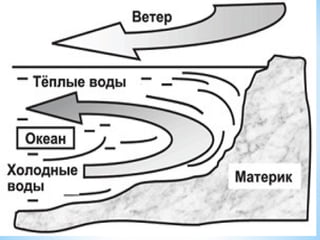

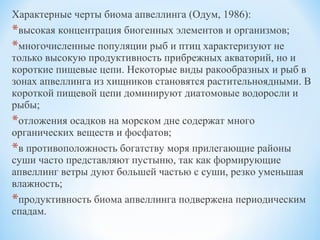

Документ описывает различные морские и пресноводные экосистемы, их биологическое разнообразие и характеристику среды обитания. В частности, он акцентирует внимание на континентальном шельфе как самой богатой области по фауне, а также на продуктивности биомов апвеллинга и эстуариев. Упоминаются условия жизни на больших глубинах и отличие организмов, обитающих в этих экологических зонах.